南宋時代の仏画には、ガラスの水瓶が描かれることがある。

阿弥陀三尊像 南宋時代・13世紀 絹本著色 川崎美術館旧蔵・九州国立博物館蔵

『よみがえる川崎美術館展図録』は、阿弥陀如来は正面を向き、右手は施無畏印とし、左手は腹前で掌を上に向けて水瓶らしきものを捧げ持つという。

阿弥陀如来が物を持っているのは珍しい。

細い長頚の丸い水瓶。これは南宋時代に中国で作られたものだろうか。

阿弥陀三尊像内観音菩薩立像 南宋・12世紀後半 普悦筆 絹本着色京都市清浄華院蔵

『世界美術大全集東洋編6 南宋・金』は、宝冠に阿弥陀如来の化仏いただく向かって右の観音は、左手に捧げ持つガラス碗に右手先でつまんだ柳枝を遊ばせているという。

確かに壺ではなく口が開いた小鉢のよう。他にも瓔珞などの飾りが描かれていて、それらもとんぼ玉かも知れない。

ガラス碗に柳の枝、何を表しているのだろう。

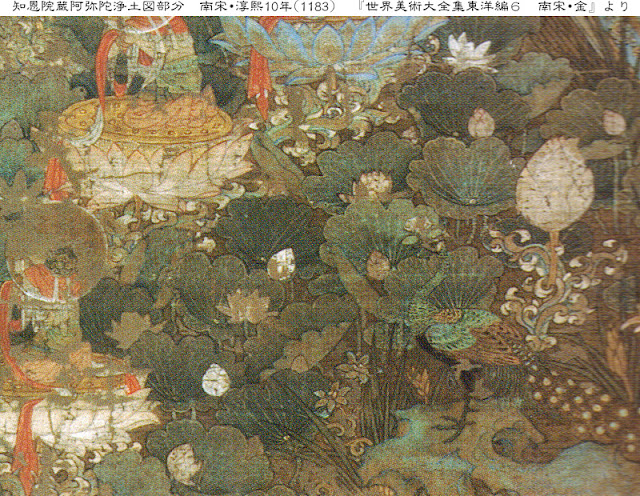

阿弥陀净土図 阿弥陀三尊像の観音菩薩立像 南宋・淳熙10年(1183) 絹本着色 知恩院蔵

観音菩薩は左手の指でガラスの細長い水瓶の頸を挟んでいる。

来迎図ではないので蓮台を持つ必要はないのだが、ガラス瓶に入った極楽の聖なる水を柳の葉でふりかけ、清めているのだろうか。

『シルクロード 悠久の大地』によって、左手に柳の枝を持ち、右手に蓮花と浄瓶を持っている楊枝観音であることが分かった。

楊枝観音は楊柳観音とどう違うのだろう。 『高麗仏画 香りたつ装飾美展図録』は、補陀洛山でくつろぎ瞑想する水月観音は、中国から朝鮮、日本にかけて作例が知られるが、日本では古来より楊枝をともなう姿から「楊柳観音」と呼ばれてきたという。

楊柳観音は日本だけの呼び方だった。

どの図のガラス器も形が全然違うが、それぞれ中国で作られたものだろうか。

『世界美術大全集東洋編5 南宋・金』はガラスの項目はなかったが、 『世界美術大全集東洋編5 五代・北宋・遼・西夏』にはさまざまな形のガラス器が紹介されていた。その中で、水を入れることのできる器といえば、

玻璃瓢形瓶 北宋・10世紀 中国で製作 左:高4.4㎝ 胴径3.1㎝ 右:高4.3㎝ 胴2.9㎝ 河北省定州市静志寺真身舍利塔塔基地宮出土 定州市博物館蔵

同書で真道洋子氏は、高鉛ガラスで製作された瓢形の小瓶は、静志寺および浄衆院の舎利塔をはじめとして、北宋代の諸遺跡から多数発見されている。表面は非常につややかで、不純物として含まれていた鉄分などが発色した淡緑や淡黄など、若干の淡い色調を帯びた透明素材が用いられている。

製作法は、きわめて単純な宙吹き技法。胴部を丸く吹いた後、ピンサーと呼ばれる器具でくびれをつけて、さらに吹き込むことで2段の球形を作り、瓢形としている。口縁部にあたる部分は切り離したままで、焼き直しなどの整形処理はおこなわれていない。底部は、やや盛り上がったキック底であるが、ポンテ棹の使用を示すポンテ痕は見られない。このような製作上の特徴や寸法から判断すると、ガラス管を吹き棹のように使用して管の先を熱して熔かし、息を吹き込んでふくらませて製品を作る、という技法で製作された可能性も考えられるという。

|

| 定州市博物館蔵静志寺真身舍利塔塔基地宮出土玻璃瓢形瓶 北宋・10世紀 『世界美術大全集東洋編5』より |

玻璃瓜形瓶 北宋・10世紀 中国で製作 高6.5㎝ 口径1.9㎝ 河南省新密市法海寺塔塔基出土 新密市人民文化館蔵

真道洋子氏は、河南省密県(新密市)法海寺の北宋の塔基からは、約50点のガラス器が出土した。この中に含まれる瓜形をした小瓶は、瓢形とならんで、中国で製作された薄手の小型容器の代表例の一つである。この容器は単純な宙吹き技法で製作されているが、口縁部には折り返したような整形処理がおこなわれており、前出の瓢形瓶よりはややていねいな作りである。素材は、やや緑みがかった透明素材で、表面は白く銀化している。法海寺のほか、甘粛省霊台県の五代-宋初の石棺からも同形の製品が発見されている。分析によって、50%以上の酸化鉛が含まれた高鉛ガラスであることが示されているという。

|

| 定州市博物館蔵真身舍利塔塔基地宮出土玻璃瓜形瓶 北宋・10世紀 『世界美術大全集東洋編5』より |

玻璃広口鉢 北宋・10世紀 中国で製作 高9.0㎝口径15.0㎝ 真身舍利塔塔基地宮出土 河北省定州市博物館蔵

真道洋子氏は、静志寺の北宋代塔基から発見された広口の鉢は、ポンテ棹を利用した宙吹き技法で製作されている。丸く吹いたガラスの反対側にポンテ棹を当てて吹き、棹から切り離し、製品をポンテ棹に移しかえる。それから、吹き棹から切り離した部分をピンサー(ペンチ様の道具)を用いて開き、形状を整え、さらに口縁部を熱して焼き直し、整形を加えている。底部はキック底(盛り上がった底)で、中央にポンテ痕が残されている。素材は淡青緑色の半透明素材で、成分は少量の銅を含む高鉛ガラスであることが、分析の結果明らかになっている。精製度は高くなく、表面には白く変色した銀化が見られる。浄衆院塔基からも同様の広口鉢が出土しているが、こちらは口縁部分を波立たせて花状に仕上げている。この2点の広口鉢は、成分的にも器形的にも中国で製作されたものと考えられており、北宋時代にポンテ棹を使用した宙吹き技法でガラス容器が製作されていたことを示す、貴重な例であるという。

これが普悦筆阿弥陀三尊像内観音菩薩立像の持つガラス容器に似ているかな。

|

| 新密市人民文化館蔵河南省新密市法海寺塔塔基出土玻璃広口鉢 北宋・10世紀 『世界美術大全集東洋編5』より |

以上から、南宋時代のガラス器は、中国で製作されたものだけではないようだ。

関連記事

「高麗仏画 香りたつ装飾美展図録」 編集 泉屋博古館 実方葉子、 根津美術館 白原由紀子 2016年 泉屋博古館・根津美術館