ペルシアでは、沈黙の塔(ダフマ)と呼ばれる塔の上で鳥葬を行い骨は中央の穴に入れるだけで墓は造らなかった。一方、ソグド人の故地ではオッスアリという骨蔵器に納められたが、どのような場所に安置されたのだろう。

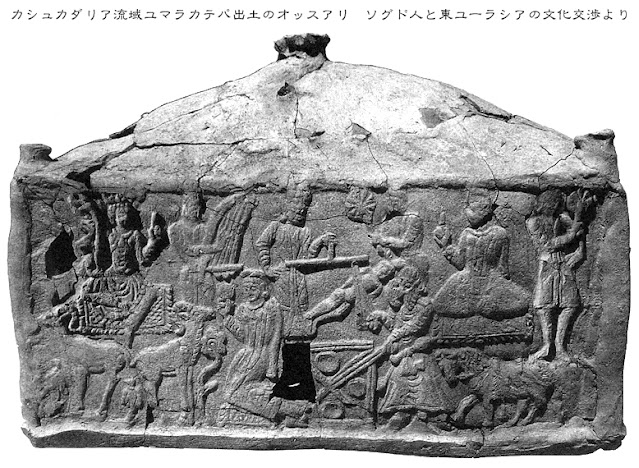

オッスアリ カシュカダリア流域ユマラカテパ出土

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、火の祭壇とシャベルを持つ神格、ハープ奏者、天秤ばかりを持つ神格、馬具をつけた馬、ゾロアスター教の神官などが表されている。他の納骨器に単独で表されるモチーフが、すべて集められているようである。

両者とも部分的に写し崩れが見られるが、二つの資料が相互に補完しあって、当初の図像をある程度は復元することができると期待される。

裸の人間は天秤ばかりの上にのっている。これは、ラシュヌが死者の魂の善悪を天秤ばかりで測っている場面であると考えられるという。

裸の人間というのはオッスアリに納められた骨の主だろう。

天秤の下でマスクを付けた人間の姿の神官が永遠の火の世話をしている。

オッスアリ 5-6世紀 カシュカダリア流域シヴァズ出土 タシケント、ウズベキスタン歴史博物館蔵

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、右上部には、小さな裸の人間が表され、その前にリボンのようなものがある。裸の人間とスカーフは、ユマラカ・テパ出土のオッスアリの、天秤ばかりにのった裸の人間の写し崩れと見るべきではないだろうかという。

右上の大きな人物(神格)は、ハープ奏者の右の小さな神格とで、スカーフを「小さな裸の人間」の前に渡している。

下中央には四角い祭壇があり、その傍で人間の姿の神官が、マスクを付け左手で棒を持っている。

この裸の人間が、西安市安陽出土葬具石板浮彫に登場した裸の幼児になったのではないだろうか。

また、墓主が渡るチンワト橋について、

ソグド人の故地中央アジアから出土するオッスアリについて『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、壁面が型押しによって装飾された納骨器は、サマルカンドの西や、カシュカダリア流域、セミレチエなどで多く発見され、製作年代は7世紀頃とされる。

ゾロアスター教では、ラシュヌという神が死者の魂の善と悪を天秤ばかりではかり、善の方が重ければ、死者の魂は自らの信仰心の擬人化である美しい娘に導かれて広々とした橋を渡るが、悪の方が重ければ、橋はかみそりの刃のようにせまくなり、魂は醜悪な魔女によって地獄に引き摺り落とされる。このオッスアリは、死者の魂の善悪の重さをはかるラシュヌ(左)とチンワト橋を表していると考えられているという。

中国で出土した葬具のうちチンワト橋が描かれているのは北周史君石堂、MIHO MUSEUM蔵棺床屏風(6世紀後半-7世紀前半)、そして北周安伽墓で、描写されないこともあった。

ユマラカテパやシヴァズ出土のオッスアリに表された神官はどちらも人間の姿だった。

オッスアリ ムラクルガン出土 6-7世紀 サマルカンド、アフラシアブ博物館蔵

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、マスクで口を覆った二人組の神官が火の祭壇の前で儀式を行っている様子という。

写し方が悪くて下の神官がよく分からない。

かつてあった「ソグドのオスアリ(納骨容器)の図像学的資料における 葬儀儀礼の影響と死後の世界」というサイトには、その右手にはホドハラスパト(火を調整する道具)を、左手には棒、明らかにバルスマンを持っている。

拝火壇の左には、もう一人の鬚の人物が鼻と口を覆って跪いている。右手にはホヴンダス

ト(すりこ木)を持っている。拝火壇の左右には三つ葉模様(白ハーウマ)の形をした不死の植物が描かれているという解説があった。

神官の一人は立ち、もう一人は座っている。

|

| アフラシアブの丘出土オッスアリ 6-7世紀 中央アジアの傑作 サマルカンドより |

このようなオッスアリは、ナウスと呼ばれる囲いの中に幾つかまとまって納められていた。数が少ないので、おそらく一家族の納骨堂だったのだろうが、ナウスがつくられたのは地中だろうか、地上だろうか。

それがわかるパネルがあった。ナウス(オッスアリウム)は、上部が角錐になった、オッスアリを収納する建物で、奥の山の上がダフマ(鳥葬を行う場所)であることを示している。

中央アジアでは地中に埋葬せずに納骨堂を造ったのだ。

中央アジアからずっと東の新疆ウイグル自治区、トルファン郊外の火焔山の中の谷筋にトユク石窟があり、その近辺でオッスアリという納骨器が出土している。ずいぶん前に見学したが、その頃はトユクにもソグド人が暮らしていたなどとは思いもしなかった。

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、東方に移住したソグド人の一部がソグディアナの納骨方法を保持したことは、新疆ウイグル自治区で発見された数点のユク石窟の近くで発見された2点の納骨器のうちの1点で、納骨器によって証明される。

これは、トゥルファンの東のトユク石窟の近くで発見された2点の納骨器のうちの1点で、崖に掘られた小さな横穴に一つずつ納められていた。骨には乾燥した肉片が付着していたとされ、土葬でも火葬でもない方法で骨だけを残したことが確認されるという。

トユクでは崖に埋め込まれていたということは、ソグド人の集落がトユクにはなく、旅で倒れた人を葬り、旅を続けたということなのかも。

そして中国に住んでいたソグド人たちは、中国の風習を採り入れて、地下に墓室を掘ってMIHO MUSEUM蔵棺床屏風や史君墓石堂のようなものをつくるようになった。

安伽墓平面図・断面図 西安市出土 北周、大象元年(579)

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、西安で発見された墓に葬られていたのは、姑臧(現在の武威)で生まれ、北周大象元年(579)に62歳で没した安伽という人物である。安という姓は、ソグディアナのブハラ出身者が中国において名乗った姓であり、安伽はソグド系であることが知られる。生前、同州(西安の北東約110㎞に位置する陝西省大荔県)薩保に就任しているという。

ところで、ソグディアナでは神官は人間の姿だったが、安伽墓の墓門上部には半人半鳥という姿で表されている。ソグディアナでは人の姿だったのに、それに中国でも、MIHO MUSEUM蔵棺床屏風や史君墓石堂でも人間の姿で表されている。

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、ソグド人葬具の浮彫の中で、ゾロアスター教信仰を明瞭に示すのは、マスクで口を覆った神官である。二人1組で登場し、手に長い棒を持ち、火の祭壇の前で儀式を行っている。現在でも、ゾロアスター教の神官は、呼気で聖なる火を穢さないように口の前に白い布を垂らす。

葬具の正面や墓門の上部に表される神官の多くは、鳥の翼と足を持つ半人半鳥の姿をしているという。

虞弘墓棺槨台座前浮彫画 隋、開皇12年(592) 『隋代虞弘墓 太原市文物考古研究所編』より

『隋代虞弘墓 太原市文物考古研究所編』は、典型的なゾロアスター教の儀式が描かれている。画面中央には、壇と、その上に炎が燃え盛る三段の蓮華形の拝火壇が置かれているという。

安伽墓(579)よりも遅れるが、神格あるいは神官は半人半鳥の姿で表されている。

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、類似の図像は、バーミヤン東大仏天井画(6-7世紀)とサマルカンド出土のオッスアリ断片に確認されている。これらはゾロアスター教のスラオシャという神格を表していると解釈されている。

ゾロアスター教の文献によれば、スラオシャは、死者の魂を護ってチンワト橋に導くという重要な役割を負っていたため、葬具に表すのにふさわしい神格であると考えられる。半人半鳥の姿で表現された理由として、夜明けに鳴き声を上げて悪魔を追い払う雄鶏は、儀式の際にスラオシャを助ける神官の一人として文献資料に現れることが指摘されているという。

バーミヤン東大仏天井画の半人半鳥のスラオシャは安伽墓の墓門上部石板に表された神官の図様とはかなり異なる。

東京藝術大学アフガニスタン特別企画展リーフレットは、二女神の上には半身半鳥の霊鳥が描かれ、頭には頭巾状の被り物をつけ、冠帯を垂らし、右手には松明、左手には柄杓のようなものを持つ。松明を持つ半人半鳥は「燃え盛る火」を表すものとみられるという。

徐顕秀墓墓門上部石板 北斉571年没 太原市出土 太原北斉壁画博物館蔵

『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』は、P・リブーは、中国において四方を護る聖獣として墓の内部や葬具にも表される四神のうち南方を護る朱雀とこの半人半鳥との関係を指摘している。

徐顕秀墓の墓門上の半円形の石板は、中央に獣面を、その両側に朱雀を表す。このような神官が火の祭壇の両側に立つ図像と朱雀が獣面の両側に立つ図像とが合体して、ソグド人葬具の半人半鳥の図像が生まれたと考えられるという。

ゾロアスター教の神格が、このような朱雀から半人半鳥という姿になったのは興味深いが、中国でつくられた石槨などでは仏教由来の飛天が登場するのだから、やはり半人半鳥という姿の迦陵頻伽の影響ではないのかなと思ったりもしたが、敦煌莫高窟では、迦陵頻伽は唐時代から描かれていて、ゾロアスター教の半人半鳥の方が早かった。

|

| 太原市徐顕秀墓墓門上部石板 太原北斉壁画博物館蔵 ソグド人と東ユーラシアの文化交渉より |

もっとも、サマルカンド出土オッスアリ断片に半人半鳥かも知れない神官が表されている。

オッスアリ断片 製作時期不明 サマルカンド出土 『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』より

中央アジアでは人間の姿で表されると思っていたが、鳥の翼を付けた神官の浮彫があった。人間の姿の神官は片方が坐っていることもあるので、この神官の下半身が鳥だったとは断定できないが、このオッスアリの神官は拝火壇の傍にいるのではないようだ。右手を上げて何かを指さしているようにも見える。

このような石刻について『ソグド人の美術と言語』は、南北朝末期の北斉(550-577)・北周(557-581)から隋(581-618)までの短期間に制作され、出土地も華北の西安、青州、太原、天水に限定されているという。

中国に住むソグド人の墓制は、代を経るに従って、ますます中国風になっていったのだろう。

参考文献

「中央アジアの傑作 サマルカンド」 2008年 SMI・アジア出版社

アジア遊学175「ソグド人と東ユーラシアの文化交渉より」森部豊編 2014年 勉誠出版