しかも図録の表裏も同じく法隆寺の百済観音立像と中宮寺の菩薩半跏像

「超 国宝」の英語が「Oh! KOKUHO」とはね。

百済観音立像については以前記事にしたので、今回は中宮寺の菩薩半跏像について少しばかり。

仏像についてよく分かっていなかった頃に中宮寺に出かけて以来の半跏像との再会は、ケースにも入れられず、間近で見ながら360°見てまわることのできる、願ってもない機会だった。

菩薩半跏像(伝如意輪観音) 飛鳥時代(7世紀) 木造彩色 像高(坐高)87.9㎝ 奈良・中宮寺蔵

『超 国宝国宝-祈りのかがやきー展図録』(以下『超 国宝展図録』)は、像全体が円錐形におさまるような形を構成しており、柔和さと同時に威厳も感じさせる。その絶妙な表現により、飛鳥時代の木彫像を代表するのみならず、日本の仏教彫刻の中でも特に魅力的な像として著名であるという。

裙と台座の椅子覆いの境目はじっくり観察しないと見分けられない。

|

| 奈良・中宮寺蔵菩薩半跏像 超 国宝国宝-祈りのかがやきー展図録より |

こんな時菩薩の傍をを一巡できて助かった。裙には品字形の襞がなく、榻座覆いの裾にだけある。当時、実際に品字形襞を丁寧に作り出すために、この榻座のように上部を紐で縛っていたのかも。

菩薩半跏像と言えば比較されるのは何といっても広隆寺像。

『日本の美術455 飛鳥白鳳の仏像』は、救世観音像とほぼ同時期の宝冠弥勒像は、日本では他に例がない赤松を用いた一木彫刻であり、また表現が朝鮮三国時代の金銅仏そのままであることから、これは飛鳥彫刻における渡来様式の典型的造像とされる。宝冠弥勒像は垂飾にした腰帯の部分などには樟材が使用されているから、制作地が日本であることは間違いないという。

こちらは榻座に丸みがなく、懸かる着衣はいくぶん平板に表されるが、右膝下に二段にわたって品字形襞が表されている。

こちらは榻座に丸みがなく、懸かる着衣はいくぶん平板に表されるが、右膝下に二段にわたって品字形襞が表されている。

|

| 京都・広隆寺蔵菩薩半跏像 飛鳥時代前期 日本の美術455 飛鳥白鳳の仏像より |

そしてもう一体は

菩薩半跏像 銅造鍍金 高句麗(6世紀後半) 通高83.2㎝ ソウル、国立中央博物館蔵

『世界美術大全集東洋編10 高句麗・百済・新羅・高麗』で姜氏は、この像は、宝冠に日輪と三日月が結合した特異な形式を示している。正面から見ると、弾力性のある身体の曲線が大きく強調され、正面では腰部を細くするものの、過大な頭部と下半身を弾力性をもって連結させている。天衣は両肩と台座下部で鋭利に反転しており、身体の流れに沿ってしなやかに密着している。

『世界美術大全集東洋編10 高句麗・百済・新羅・高麗』で姜氏は、この像は、宝冠に日輪と三日月が結合した特異な形式を示している。正面から見ると、弾力性のある身体の曲線が大きく強調され、正面では腰部を細くするものの、過大な頭部と下半身を弾力性をもって連結させている。天衣は両肩と台座下部で鋭利に反転しており、身体の流れに沿ってしなやかに密着している。

また、両膝の褶(ひだ)と背面の椅子覆いは、それぞれS字形とU字形によって変化を出している。制作地に関しては、百済、新羅などさまざまな説があるが、身体と天衣の力に満ちた勢いは、高句麗古墳壁画、とくに四神図に見られる激しい動勢と類似し、筆者は高句麗仏と考えているという。

右膝側の衣端に品字形襞がある。

『超 国宝展図録』は、下半身にまとう衣はリズミカルで様式化された衣文を表しつつも、足と衣の関係には整合性があり、飛鳥時代前期の様式美と飛鳥時代後期の写実性とを併せ持った造形といえるという。

法隆寺金堂四天王像うち広目天立像 飛鳥時代(7世紀)

直立不動の姿勢で立つ。着衣も左右対称で、四段の品字形襞もまた乱れがない。中宮寺本よりも以前に造られたことがうかがえる。まさに「飛鳥前期の様式美」である。

それに比べて法隆寺の釈迦三尊像(戌子年 628)は、品字形襞に動きが見られ、細かな襞まで再現されている。それは鋳造という型を使ったものだからできた技なのかも。

|

| 法隆寺金堂四天王像うち広目天立像 国宝法隆寺金堂展図録より |

中国では、

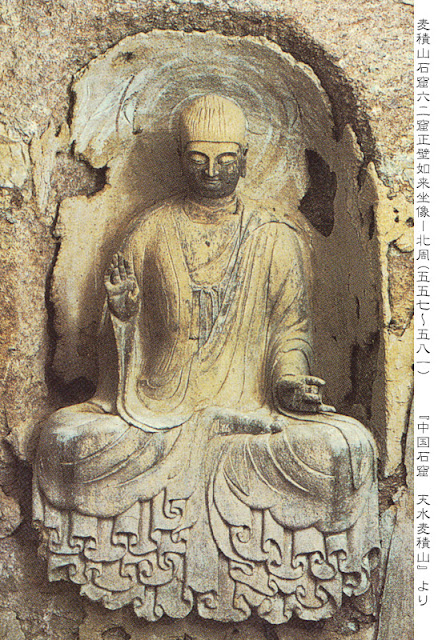

天水麦積山石窟62窟正壁一仏二菩薩像 北周(557-581)

ゆったりした大衣は長く台座にまで垂れている。中宮寺本では裙と椅子覆いだが、62窟の本尊は大衣と襞の多い裙で、以前は「凝った品字形衣文」と思っていたが、品字形襞が崩れている。

|

| 麦積山石窟62窟正壁如来坐像 北周 『中国石窟 天水麦積山』より |

敦煌莫高窟435窟南壁(北魏 439-535)には裳裾に品字形襞が描かれていた。しかも一段多い。

|

| 敦煌莫高窟435窟南壁壁画 中国石窟 敦煌莫高窟1より |

如来坐像 雲崗石窟第35-1窟西壁下層仏龕 雲崗後期(北魏 493-524)

南朝にも

天王立像 四川省成都市万仏寺址出土 南朝時代(6世紀) 砂岩 中国国家博物館蔵

『中国国宝展図録』は、襟の立った長袖コート状の鎧を身につけ、腰にベルトを締める。裾に規則的に刻まれた下衣の襞がのぞいている。大きな肩布をはおり、その下に胸甲らしいものの輪郭線が表される。

法隆寺金堂四天王像(飛鳥時代)は、上に述べたような形式を備えており、その関連が注目されるという。

『中国国宝展図録』は、襟の立った長袖コート状の鎧を身につけ、腰にベルトを締める。裾に規則的に刻まれた下衣の襞がのぞいている。大きな肩布をはおり、その下に胸甲らしいものの輪郭線が表される。

法隆寺金堂四天王像(飛鳥時代)は、上に述べたような形式を備えており、その関連が注目されるという。

金銅菩薩立像 西晋~五胡十六国時代(4世紀初め) 高33.6㎝ 伝陝西省三原県出土 藤井斉成会有鄰館蔵

『中国の金銅仏展図録』は、束ね上げる髪、もみ上げ、口髭、耳や首の飾り、宝櫃を両側から喰わえる獣頭付きの胸飾、腕釧、それらはいずれもガンダーラの菩薩像にみられる。出土地は古都長安の近く(陝西省三原県)と伝えられるが、黒眼に象嵌のあとを残す眼やサンダルの着用などは独特であり、地肌のクレーター状の多孔から鉛含有量が多いと判断されるなど中央アジアとする説も古くからある。本像のように左手に瓶を持つ菩薩はガンダーラでは弥勒菩薩とされるという。

体のバランスはかなり違うが、上のガンダーラの菩薩立像とよく似た仏像で、顔も東アジアっぽくない。当時中央アジアで暮らしていたイラン系の民族によってつくられたものだろう。

裙も短めだが、その衣がジグザグに垂れたり、襞の端がジグザグに表されたりと、ガンダーラの影響を強く受けている。ただ、ジグザグの衣文線は様式化され、天衣の端にはびっしりと並んでいる。

仏像や仏画の制作は、技術の高い工人を現地に呼び寄せて造らせたりするが、このような持ち運びできる像は、もたらされた場所でコピーをつくることができるという点で、伝播に貢献している。

『中国の金銅仏展図録』は、束ね上げる髪、もみ上げ、口髭、耳や首の飾り、宝櫃を両側から喰わえる獣頭付きの胸飾、腕釧、それらはいずれもガンダーラの菩薩像にみられる。出土地は古都長安の近く(陝西省三原県)と伝えられるが、黒眼に象嵌のあとを残す眼やサンダルの着用などは独特であり、地肌のクレーター状の多孔から鉛含有量が多いと判断されるなど中央アジアとする説も古くからある。本像のように左手に瓶を持つ菩薩はガンダーラでは弥勒菩薩とされるという。

体のバランスはかなり違うが、上のガンダーラの菩薩立像とよく似た仏像で、顔も東アジアっぽくない。当時中央アジアで暮らしていたイラン系の民族によってつくられたものだろう。

裙も短めだが、その衣がジグザグに垂れたり、襞の端がジグザグに表されたりと、ガンダーラの影響を強く受けている。ただ、ジグザグの衣文線は様式化され、天衣の端にはびっしりと並んでいる。

仏像や仏画の制作は、技術の高い工人を現地に呼び寄せて造らせたりするが、このような持ち運びできる像は、もたらされた場所でコピーをつくることができるという点で、伝播に貢献している。

そして品字形襞に近いものはガンダーラの仏像にもすでにあり、

菩薩立像 後2-3世紀 パキスタン、シャーハバーズ=ガリー出土 片岩 高さ120㎝ ギメ美術館蔵

『世界美術大全集4ギリシア・クラシックとヘレニズム』は、菩薩像はインドの王侯貴族をモデルとしている。写実的な顔、筋肉の描写、襞の表現はギリシア美術に由来する。立像の場合は、ギリシアの神像の立脚遊脚の原理を導入して、身体に微妙な動勢を与えているという。

裙は広い布を巻き着けているためか、大きくギザギザに垂れ、そこに襞の端がギザギザの衣文で表される。

『世界美術大全集4ギリシア・クラシックとヘレニズム』は、菩薩像はインドの王侯貴族をモデルとしている。写実的な顔、筋肉の描写、襞の表現はギリシア美術に由来する。立像の場合は、ギリシアの神像の立脚遊脚の原理を導入して、身体に微妙な動勢を与えているという。

裙は広い布を巻き着けているためか、大きくギザギザに垂れ、そこに襞の端がギザギザの衣文で表される。

それどころかギリシアのアルカイック期に三段の品字形襞が描かれていた。

アッティカ赤像式アンフォラ 前490年頃 ヴルチ出土 クレオフラデスの画家 ミュンヘン州立古代収集古代彫刻館蔵

キトンの襞は、左右対称に、規則正しくジグザグに描かれているが、薄手の襞の歩く度に揺れる様がよく表現されている。それは脚の線まで描き込んで、立体感さえ感じられるように入念に描かれたものだった。

このような衣文を見ていると、中国の北魏時代の仏像や、日本の飛鳥・白鳳時代の仏像に見られる衣文の、平たい衣が規則的なジグザグ文で表されるのとの違いがよくわかる。

キトンの襞は、左右対称に、規則正しくジグザグに描かれているが、薄手の襞の歩く度に揺れる様がよく表現されている。それは脚の線まで描き込んで、立体感さえ感じられるように入念に描かれたものだった。

このような衣文を見ていると、中国の北魏時代の仏像や、日本の飛鳥・白鳳時代の仏像に見られる衣文の、平たい衣が規則的なジグザグ文で表されるのとの違いがよくわかる。

さて、上半身に目を向けると、胸のあたりに細かな凹凸がうかがえるのは年輪だろう。

|

| 奈良・中宮寺蔵菩薩半跏像 超 国宝国宝-祈りのかがやきー展図録より |

『超 国宝展図録』は、肩幅の広い体型に胸や背中の起伏や繊細な指などに柔らかい質感が感じられるという。

首の両側には細い垂髪が伸びて肩に添う蕨手は、右肩は二段、左肩は三段と左右対称を崩している。

同じ菩薩半跏像でも小さな念持仏の法隆寺献納金銅仏158号(7世紀 韓半島三国時代 20.3㎝)は左右とも二段の蕨手であることから、請来された菩薩半跏像を倣った日本の仏師の創意工夫だろう。

|

| 奈良・中宮寺蔵菩薩半跏像 超 国宝国宝-祈りのかがやきー展図録より |

『超 国宝展図録』は、漆黒の身体に浮かぶ柔和な微笑みは、目の輪郭を刻まないおぼろげな表情と相俟って神秘的であるという。

眉間には薄らと白毫があるが描かれたものだろうか、それとも何かを貼り付けていた痕跡だろうか。

ところでこのような双髻がある仏像は他にもあっただろうか。

敦煌莫高窟285窟正壁の龕楣には蓮華化生童子がたくさん描かれているが、どれも双髻の間がかなり開いている。髪を束ねるには、このような間隔の方が自然かも。中宮寺本の双髻は、よく分からないまま、手本となった仏像などを真似たのでは。

|

| 285窟の蓮華化生童子 敦煌莫高窟陳列館内のコピー窟で撮影 |

また『仏像のかたちと心 白鳳から天平へ』に興味深い図版と文があった。

同書は、飛鳥・白鳳時代の木彫像はほとんどが頭、体部を一木造とするが、この像は寄木造であることが大きく相違する。それも平安時代後期に流行する定朝様の計画的で規範的な寄木造ではなく、積み木式のきわめて特殊な工法である。中宮寺像の特殊な寄木造は、一回限りの仏像を制作するために工夫された、いわば臨機応変の技法と考えられる。

頭部、体部、両脚部、台座、両手をそれぞれ別に作り、これらを積み上げて接いでいる。とくに変わっているのは、両脚部と台座の前面の部分を別の材で作ることである。この前面と後半の材は接合部分をそれぞれ階段状に作り、双方を組み合わすように接いでいるという。

西川氏はそれぞれの部材に記号を付けている。

こうした特殊な技法は他にまったく例がない。理由は明らかではないが、神の宿る神木など特別な樹木を使用したため、前面部の材を十分にとることができなかったのかも知れないという。

同展図録は何の木か明記していないが、『太陽仏像仏画Ⅰ 奈良』に、樟材数個を不規則に寄せた、独特の寄木造りの像である。丸味のある柔らかいポーズは止利様の像とは大きくへだたり、時代も飛鳥末期の作と思われるという文を見つけた。

クスノキは大きな木なので。全身の高さが100㎝に満たない像なら一木造の大きさをとれただろう。

『仏像のかたちと心 白鳳から天平へ』は、材と材の間に補正材を挟めば、頭や上体の角度を調整することが可能である。頭、体部ではその必要が発生せず変更は行われていない。しかし、右手は工夫されている。右手は肩の位置から先を体軀部とは別の材としているが、両材の接ぎ面には間に薄い材を入れて形の調整が行われているのである。これは右手の中指(第三指)先が右頬に自然に触れるための工夫である。中宮寺像では思惟の自然で徴妙な表現が重要視されたからである。制作にあたり、全体の姿と技法について事前に十分に検討されたと考えられる。しかし、同時に微妙な角度調整などは現場合わせで実施することがはじめから考えられていたのであろう。その成果が、自然な頭部や体部の表現、それに思惟する右手の表現にあらわれているという。

この方が現実味があるが、美しい指先の広隆寺像は一木造なのに。

参考文献

「超 国宝-祈りのかがやきー展図録」 奈良国立博物館編集 2025年 奈良国立博物館・朝日新聞社・NHK奈良放送局・NHKエンタープライズ近畿図録

「日本の美術455 飛鳥白鳳の仏像」 松浦正昭 2004年 至文堂

「中国石窟 天水麦積山」 天水麦積山石窟芸術研究所 1998年 文物出版社

「世界美術大全集東洋編10 高句麗・百済・新羅・高麗」 1998年 小学館

「太陽仏像仏画シリーズⅠ 奈良」 1978年 平凡社

「仏像のかたちと心 白鳳から天平へ」 金子啓明 2012年 岩波書店

「法隆寺宝物館」 1999年 東京国立博物館

「開館120年記念特別展 白鳳-花ひらく仏教美術ー展図録」 2015年 奈良国立博物館