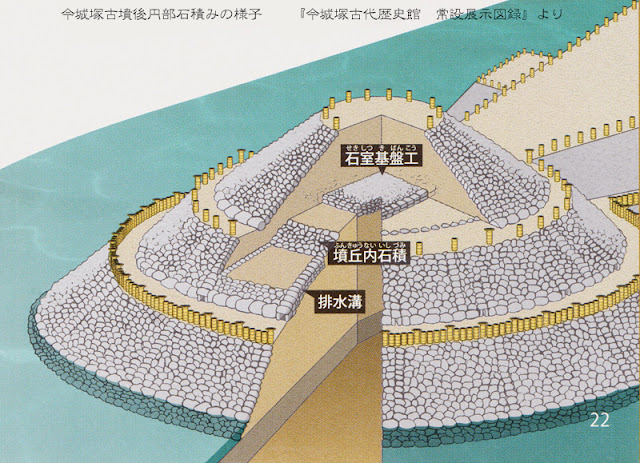

今城塚古代歴史館の常設展示室で三島の最古の古墳は安満宮山古墳であることを知った。

『今城塚古代歴史館 常設展示図録』(以下『今城塚古代歴史館図録』)は、3世紀前半、邪馬台国の女王・卑弥呼は、倭国を代表して中国の魏に使いを送り、自らの政権の権威付けを図ります。三島最古の安満宮山古墳では、このとき魏から卑弥呼へ贈られた「銅鏡百枚」の一部とみられる鏡が出土しています。淀川水運をおさえる三島のリーダーとして、邪馬台国の外交政策に大きく貢献した人物が葬られたのでしょう。

そして3世紀のなかば、大和盆地の東南部に、箸墓古墳をはじめとする巨大な前方後円墳がつぎつぎに築かれます。初期ヤマト王権が創始したこの特徴的な墓制は、王権に連なる証として各地に広がっていきます。

古墳時代のはじまりです。それらは倭国(日本)の中心的な勢力であり、邪馬台国から発展した初期ヤマト王権の王墓とみられます。

三島の王は本拠地を見下ろす奈佐原丘陵を墓域と定め、前方後円墳の岡本山古墳・弁天山古墳などを続々と築きましたという。

安満宮山古墳は整備された遺跡公園になっていることを安満宮山古墳リーフレットで知った。

|

| 上空から見た安満宮山古墳 安満宮山古墳リーフレットより |

しかも名神と新名神が交わる高槻JCTに近い丘陵にあるらしいので、帰りに寄ってみた。

リーフレットの簡単な地図を見て行くと、高槻市公園墓地に入ってしまった。

広大な墓地で、パネルでその上の方に古墳があることがわかり、地図にある古墳を探してみたが分からない。それに人気もあまりなく、困っていたら向こうからやって来た人に聞いてみた。

この地図の古墳は、向こうの森の中にありますが、もう一つ、青龍3年銘の青銅鏡が出土したことで有名な古墳は、この上の丘にありますとのこと。

とりあえず森の中の古墳を見に行ったら、羨道と片袖式横穴式石室が開いていた。

安満山古墳群 (萩之荘支群)の説明パネル 平成15年1月高槻市

三島平野に突き出た安満山山塊には、40基にものぼる古墳が群在し、安満山古墳群と呼ばれています。

B2号墳は標高120mの急峻な斜面地に築かれ、近くのB1・B3・B4号墳とともに萩之庄B支群を構成し、その最高所に位置しています。

古墳は直径14m、現存高5mの円墳で、6世紀後半に築造されました。埋葬施設は南向きの横穴式石室で、棺を納める墓室とそれに取り付く通路からなり、墓室の長さ3.7m、幅約1.8m、高さ3m、通路の長さ4.7m、幅1-1.4mを測ります。

墓室内からは鉄刀1点、須恵器の高杯などが出土していて、1体ないし2体が埋葬されていたと考えられます。ここに眠っていた人物は眼下にひろがる桧尾川流域の一帯をおさめていた有力者とみられます。

これが説明パネルのB2号墳で、円墳のよう。

次に安満宮山古墳を探すと、道路脇にその入口があったが、決して分かり易いとは言えなかった。駐車場もこの続きにあった。

安満宮山古墳リーフレットは、弥生時代の環濠集落として名高い安満遺跡の背後にそびえる安満山。平安時代から春日大社(現磐手社神社)の神域として守られてきた聖なる山です。

平成9年夏、この地を発掘調査したところ、長大な木棺を納めた古墳が発見され、安満宮山古墳と命名されました。棺内には5面の青銅鏡5面(1-5号鐘)をはじめ、ガラス玉をつづった装飾品や刀、斧などの鉄製品が副葬され、並々ならぬ人物が埋葬されていたことが明らかになりましたという。

同リーフレットには各鏡の解説があった。

1号鏡 三角縁 「吾作」 環状乳四神四獣鏡 239年頃

2号鏡 方格規矩四神鏡 「青龍3年」銘 235年

3号鏡 三角縁 「天・王・日・月・吉」 獣文帯四神四獣鏡 250年頃

4号鏡 斜鏡 「吾作」 二神二獣鏡 220年頃

5号鏡 「陳是作」 半円方形帯同向式神獣鏡 239年頃

淀川と安満宮山古墳の丘陵の間の平野部には安満遺跡という弥生時代の環濠集落があったという。

淀川という水運に恵まれ、古くから開けていた。そしてその後の時代にも、交通の要衝として栄えた土地だった。

古墳の向こうまで行って眺めたが、大気がかすんでいた。画像を編集して、やっと生駒山が分かる程度。

『今城塚古代歴史館図録』は、安満宮山は、淀川と大阪平野を一望する安満山の中腹にある小さな長方形墳です。墓坑の中央を深く掘り下げて、長大な木棺を納めていました。銅鏡5面やガラス小玉、鉄刀、鉄斧など貴重な品々が副葬されていたことから、眼下にひろがる安満遺跡のリーダーで、淀川水運に関わり重要な地位を占めていた人物が葬られたと考えられますという。

平面図

墓坑 7.5mX3.5m 現存深0.4m

木棺埋納坑の底は、水銀朱で一面あかく染まっています。遺体は東枕に葬られており、頭側に銅鏡とガラス小玉製の装飾品、足元側に鉄刀などの鉄製品をひとまとめにしてありましたという。

|

| 安満宮山古墳墓坑の検出状況 『今城塚古代歴史館図録』より |

墓坑が見学できるように透明なカバーが架けてあるのだが、光が反射したりして、よく見えなかった。

『王家の丘 弁天山古墳群の系譜展図録』によると、1970年7月、島上高校の木造校舎が火災で全焼し、地歴部の部室で保管されていた市内遺跡の1万点ともいう出土品や図面等の記録類の大半が焼損するという甚大な被害が発生しました。

安満遺跡の木棺を水漬け保管していた1階の水槽からは湯気があがっていたといいますという。

最後淀川が眺められるところに、タイルで魏志倭人伝が図解してあった。

以下、リーフレットの文で説明します。

「魏志倭人伝」には、景初3年(239)6月倭国の外交使節団が邪馬台国を出発、その中には安満の王もいた。

|

| 安満宮山古墳のタイル絵より |

魏は倭国女王・卑弥呼に対し「親魏倭王」の印綬とともに「銅鏡100枚」などを与えたと記されています。

この時の魏王は、三国志で有名な曹操のひ孫厲公だった。

王が亡くなると、朱を塗った割竹形木棺(樹名不明)に、銅鏡も副葬された。

今城塚古墳 円柱の家形埴輪← →三島古墳群 弁天山古墳群

|

| 安満宮山古墳のタイル絵より |

|

| 安満宮山古墳のタイル絵より |

今城塚古墳 円柱の家形埴輪← →三島古墳群 弁天山古墳群

関連項目