『石棺から古墳時代を考える』では、昔の考古学界では石材については関心がなかったこと、それを間壁夫妻が交通の不便なところにも出掛けて突き止められていったことが随所に記されている。

実は私も、石棺がどんな岩石でできているかなどは関心がなかったが、奈良県桜井市の兜塚古墳の家形石棺が阿蘇ピンク石ということを知り、はるばる九州から石材を運んできたことに驚いた。被葬者には悪いが、それまでは、石棺はその辺の石を加工したものくらいに思っていたからだ。

そして石の宝殿の記事をまとめている時に、同書に巡り会ったのだった。

『石棺から古墳時代を考える』は、石棺として利用されている加工しやすい石材の良質な産出地があると、その周辺の地域では、同じ石材による石棺が単数ではなく複数発見される傾向が知られる。しかし、よい石材産出地があり、その石による石棺があっても、古墳時代に行われた石棺のうちの、舟形石棺、長持形石棺、家形石棺の全種類にわたって、同種の石材で製作し続けている例は、稀なのである。一種類の石材で、舟形石棺のみとか、家形石棺に限って製作されているという場合の方が、むしろ一般的だったといえる。

6、7世紀に比較的長期間にわたって使用されている家形石棺では、その中のごく一部の時期にだけ石棺をつくっているに過ぎないような石材もある。石棺材産出地では石棺が製作された約300年の間に、石棺用石材を切り出した期間は、比較的短かった事例が多いのである。

そのことは、それぞれの地方で石棺が使用されたことの意味を考える時、見過ごすことのできない点となる。

また、古墳の棺としては、木棺が用いられるのが普通で、石棺は不朽の材質であるためによく眼につくが、決して一般的な棺ではない。石棺は木棺に比較するとむしろ特別な棺であった。それでは、良好な石材が入手しやすい地域で、木棺に代わって石棺を使用したのかといえば、そのような簡単なことではなかったのであるという。

西日本各地の石棺に使われた石材の産出地

『石棺から古墳時代を考える』は、考古学資料として、石棺が記録され、論考も加えられだした大正時代の頃以来、石棺の材質については、凝灰岩という記述が圧倒的に多い。凝灰岩は、火山の噴火による噴出物が固まってできた岩石であり、比較的軟らかく、粘りがあって脆くないという性質をもっている。日本列島は火山列島だといわれ、凝灰岩と呼ばれる岩石を産出する場所は少なくない。火山噴出物が固結する時、高温を保ったまま固まった溶結凝灰岩、凝灰岩質の砂粒が固まってできた凝灰質砂岩などが、石棺材に用いられることもあるが、考古学の記載では、それらも普通、単に凝灰岩と呼ぶのが一般であった。凝灰岩以外で、砂岩製であるとの記録も時にみられる。砂粒が膠結した岩石が砂岩であり、そのうちで細粒の石英を多く含んだ砂岩が石棺材になっていることがある。これも加工しやすく切り出 しやすいことから、利用された岩石であろう。凝灰岩や砂岩など、比較的軟らかい岩石の他、火成岩の中で、花崗石や安山岩のように硬質な岩石による石棺も、多くはないが点在的に知られている。しかし、これはむしろ例外的なものと考えてよいという。

加工し易い石材から石棺をつくるというのは、道具も限られていた時代には当然のことと思うが、それが遠隔地から取り寄せるとなると、運搬技術も加わり、何よりも石材のある場所の情報が必要だろう。

|

| 西日本の主な石棺材産出地 『石棺から古墳時代を考える』より |

今回は各地の石材の中から、実際に見たことのあるものを中心にいくつか。

播磨の竜山石

『石棺から古墳時代を考える』は、兵庫県西部の瀬戸内海沿岸、播磨南部地域は、長持形石棺と家形石棺が多い地域である。加古川下流右岸域のかなり広い範囲に産出する凝灰岩が使用されている。全体としては淡い黄色を呈し、小さな石英粒と青色や黄色の小角礫がみえるのが普通であるが、時に白青色を呈するものであるという。

兵庫県下には、400基にものぼる石棺が存在するといわれ、その数は全国的にも群を抜いた多さであるという。

へーえ、石棺は奈良県や大阪府が一番多いのかと思っていた😮

その大部分がこの石材で製作されている。長持形石棺と家形石棺は盛んに製作されたが、舟形石棺系のものは全くといってよいほど利用されなかった。また、筆者らの点検の結果、奈良、大阪、京都、滋賀、岡山、広島、山口の各県にわたって、この石材による石棺の所在が明らかとなり、従来の石棺研究に新視点を与えることになった。また、この石材は、古代寺院址や都城址でもかなり広く使用されているという。

家形石棺蓋石(天磐舟) 5世紀末-6世紀初頭 勤労者体育センターと研修センターの間

説明パネルは、生石神社の社記に「この山頂に石あり、土中に入る。その形舟の如し、故に磐舟と名づける。むかし大己貴神、少彦名神 乗り来たり給う」云々とあるのがこれであるという。

もとは伊保山の南面に背部を下向けにし、落下寸前の状態となったため、現在地に移設したもので、5世紀末から6世紀初頭ごろの家型石棺の蓋石である。播磨地方に多く遺存する石棺中でも、大きさにおいても屈指の遺品であるという。

かなり風化しているが、縄掛け突起が長辺に2つ、短辺に1つある。

こんな立派なものが産出地に残っていたとは。持ち出す前にひびが入ったのだろうか。

龍山石採石場(兵庫県高砂市)から西方にある壇場山古墳(姫路市、前方後円墳)では、龍山石製の長持形石棺が出土している。

壇場山古墳 5世紀前半

説明パネルは、5世紀前半に築かれた前方後円墳である。墳丘の全長は約143mで、県下第2位西播磨では最大規模を誇る。

墳丘は三段築成で、周濠をめぐらし、部分的に周堤が残る。

壇場山古墳の墳形は、大阪府仲津山古墳の約2分の1の相似形となっており、畿内政権との密接なつながりをうかがわせる。

周囲にはかつて数基の陪塚があったとされるが、現在では櫛之堂古墳、林堂東塚古墳の2基が残るのみである。また、北西には一辺約60mの方墳、山ノ越古墳があるという。

5世紀といえば、巨大前方後円墳が築造されていた時期で、中国南朝の宋に記述されている倭の五王の時代でもある。

説明パネルは、後円部墳頂には繩掛け突起を有する竜山石製長持形石棺の蓋の一部が露出している。また、墳丘上では円筒埴輪をはじめ、家形・盾形・短甲形などの形象埴輪も採集されているという。

緑色に見えるのは苔なので、実際の石材の色は分からなかった。

長持形石棺 古墳時代中期初頭(5世紀初頭) 竜山石 奈良県御所市室宮山古墳出土 246m 1950年発掘

『古墳時代のシンボル』は、長持形石棺は組合せ式のもので、近畿地方中央部、のちに畿内と称される大和・河内・山城・摂津を中心とした範囲に集中する。石材は兵庫県加古川流域に産する竜山石(流紋岩質凝灰岩)がほとんどに用いられている。蓋は蒲鉾形で長側辺・短側辺に円柱状の突起をもつという。

『石棺から古墳時代を考える』は、

大型で立派に製作した例には、蓋の上面に格子状の浮彫を加えたものがあり、長側石の内面へも、四周に長方形の縁を残しその内側を浅く彫りくぼめている例があるという。

長持形石棺 屋敷山古墳 北葛城郡新庄町 竜山石

『石棺から古墳時代を考える』は、畿内中心地域で盛期巨大古墳の時代に使用された長持形石棺は、いわば畿内の石棺の代表の一種である。これこそ、この地域の中心部二上山産の凝灰岩が使用されているかと思っていたら、完全にはずれていた。典型的な長持形石棺で実見できるもの全ては、播磨の竜山石製なのである。それだけでなく、長持形石棺を竪穴石室に納めている例では、石室の蓋石にまで竜山石が使用された例が知られる。5世紀の長持形石棺の時代には、二上山の凝灰岩はまだ石棺には利用されていなかったという。

繩掛突起には円文が浅浮彫されている。

|

| 北葛城郡新庄町屋敷山古墳 長持形石棺 竜山石 『石棺から古墳時代を考える』より |

讃岐 鷲の山石

『石棺から古墳時代を考える』は、『播磨国風土記』には、「讃岐の羽若に石を求めた」という羽床盆地の一角、綾歌郡国分寺山内町の鷲の山には、最近まで石切丁場があった。淡い黄褐色ないし青灰褐色の凝灰岩で、鷲の山石と呼ぶ。周辺地域には、この石材による舟形石棺系の刳り抜き石棺(割竹形石棺)が10基たらず知られていて、香川県内の主要な前・中期古墳の棺となっているという。

石棺 香川県高松市峯山町石清尾山石船塚 鷲の山石

左が身、右が蓋という。

|

高松市峯山町石清尾山石船鷲の山石による石棺 『石棺から古墳時代を考える』より

|

阿蘇溶結凝灰岩 黒灰色

『石棺から古墳時代を考える』は、阿蘇山は九州のほぼ中央に位置する巨大な火山。南北25㎞、東西18㎞にも及ぶ大きなカルデラは、更新世の後期にいく度かにわたって大噴出したあとが陥没してできたものである。噴出物が高温を保ったまま固まった溶結凝灰岩が広範囲にわたって堆積したのが、阿蘇溶結凝灰岩。

全体としては黒灰色に見える場合が多く、阿蘇灰石といわれることもあるが、ここでは阿蘇の凝灰岩と呼ぶ。阿蘇凝灰岩噴出地近くでは、台地状に堆積し、続いては谷を埋め、さらに遠く山を越えた広域にもみられるという。

えっ、阿蘇の凝灰岩はピンク色ではなかったの?

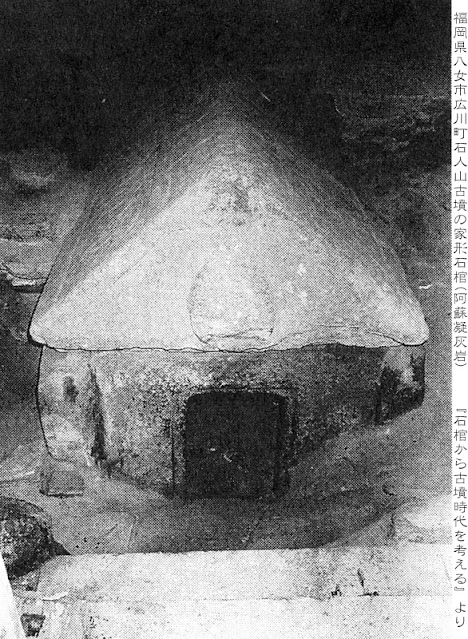

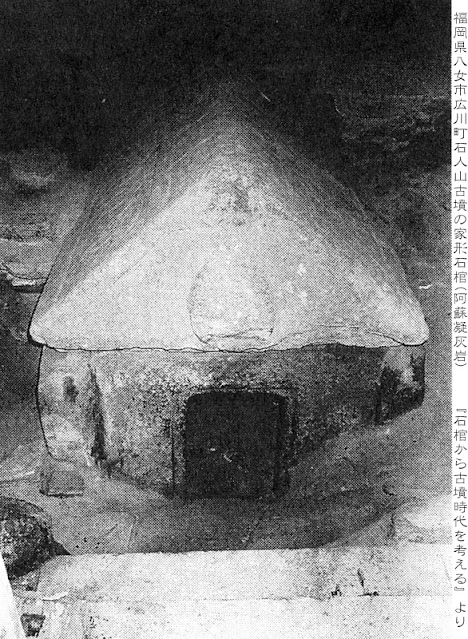

家形石棺 石人山古墳 福岡県八女市広川町一条 阿蘇凝灰岩

|

| 八女市広川町一条 石人山古墳の家形石棺 『石棺から古墳時代を考える』より |

舟形石棺 臼杵市稲田臼塚古墳 阿蘇凝灰岩

『石棺から古墳時代を考える』は、短甲形の石人が立つ。臼塚古墳から少し海岸寄りで、阿蘇凝灰岩の石切丁場にも出合ったという。

|

臼杵市 臼塚古墳 舟形石棺 阿蘇凝灰岩 『石棺から古墳時代を考える』より

|

阿蘇ピンク石

『石棺から古墳時代を考える』は、阿蘇の凝灰岩噴出は数度にわたったもののようで、一般的には黒灰色の凝灰岩で、噴出時の違う堆積層の場合でも素人にはその差異がわからないほど類似した石材にみえる。ところが数度の噴出のうちで、一度は、ピンクの凝灰岩の堆積となったのだという。その凝灰岩が石材切り出し可能な露頭をみせている地点は多くないが、主要な露頭をみせる一カ所が熊本県の宇土半島の山中にみられるのであった。

しかし、このピンク石による石棺が、地元の熊本県ではまだ一例も発見されていない。この石材を二上山ピンク石と呼んでいたが、阿蘇ピンク石と呼ばなければならないことになったという。

なんと、阿蘇ピンク石という名称に違和感を持っていたが、阿蘇ピンク石と名付けられたのは間壁夫妻だった。

ピンク石の家形石棺が九州阿蘇の石材によることが明らかになってみると、その形態が身と蓋の合わせを印籠合わせにしているのが九州的であり、畿内勢力自身は、組合せの長持形石棺をつくっても刳り抜き石棺は製作しなかったのであるから、九州の舟形石棺系譜の中から成立したものであるとして合理的である。

蓋の全体形をみると、ピンク石家形石棺の四注屋根は、丸みをもったつくりのものが多く、長持形石棺の中で、短辺側の上面を外側に傾斜させて、かまぼこ形につくるものと似ているように思われるという。

築山古墳 刳り抜き家形石棺 岡山県邑久郡長船町西須恵

同書は、長さ82mの前方後円墳、前方部幅が66mと広いのに対し後円部径は38mで、前方部が著しく発達している。後円部の竪穴石室中に家形石棺を納め、古く王氏作神人竜虎画像鏡、甲冑、馬具類などを出土しており、古墳中期から後期への移行期に限れば、大型古墳が多い岡山県でも最大の墳丘をもつものである。後円部上に、現在も石棺が露出しており、竪穴石室の痕跡もうかがえる。

石室は長さ約2m、幅1m弱で、身と蓋の合わせ目を印籠蓋合わせにし、四注屋根形の蓋には、長辺側へ各2個、計4個の縄掛突起をつけている。その石材は、色がピンクにみえる凝灰岩であるという。

兜塚古墳 5世紀後半-6世紀初頭 奈良県桜井市

奈良県桜井市観光協会の兜塚古墳は、 石室周辺は1954年に調査されています。石室の場所は後円部の中央部から東に偏った場所にある小型の河原石を用いた独特の磚積状の石室です。規模は長さ約3.7m、幅1.4mで床面に粘土を敷きつめ、その上に石棺を安置していますという。

同ページは、ここで紹介するピンク色をした石は、宇土市網津町馬門地方にしか見られない珍しい石です。

火砕流は熱を保ったまま堆積し、多くの場合、中に含まれている軽石は溶けてつぶれた状態になり、黒いレンズ状の模様をつくっています。このようにしてできた岩石は、高温であったため全体も溶けて固まったようになっており、たたくと焼き物のように響く音がします。そこで、溶結凝灰岩とも呼びます。

しかし、この馬門地方の阿蘇火砕流堆積物は、火口から離れているためか軽石が比較的溶けておらず、全体的にも柔らかい岩石となっているものが多いようです。近くの網津川周辺や川底には、灰色の阿蘇火砕流堆積物がよく露出しています。理由はよく分かりませんが、馬門地方のものはなぜかピンク色をしています。宇土市中心部の船場橋も、馬門石で造られていることでよく知られており、石の観察にも適しています。

さらに古墳時代では中国地方や近畿地方まで運ばれ、豪族を埋葬する石棺として使われたという歴史も明らかにされていますという。

わざわざ遠く離れた地方の石材を取り寄せ、石棺をつくるという行為は、時の権力者が、同盟関係にあったクニから石材を切り出し、運び出させた。そして副葬品だけでなく、その石材そのものも威信財だったのかも。

間壁夫妻が阿蘇ピンク石を知るまでは二上山ピンク石と思われていた二上山白石も石棺材に使用されるようになる。

二上山白石

『石棺から古墳時代を考える』は、大阪府南河内郡太子町山田あたりの二上山の南部は、白色の凝灰岩産出地である。

古墳時代の中心地域である奈良県や大阪府で盛んに家形石棺がつくられており、最初に記した高松塚の石槨、藤ノ木古墳、都塚の石棺なども、この石材によるものである。寺院建立が始まって後の終末期古墳の家形石棺や石槨にもなっているが、6世紀の主要な古墳に納められた家形石棺も多く、寺院建立に先立つ時代から加工石材として利用されていたのである。奈良、大阪を中心として、分布の濃淡はさまざまながら、二上山産出の凝灰岩による家形石棺が発見されており、小片に破砕されてしまうものまで含めると200基にも及ぶ数が知られることになるという。

近くに産出地がありながら、石棺として使用されるようになるのは、古墳時代も後期になってから。

滋賀県高島市稲荷山古墳 家形石棺 二上山白石

『石棺から古墳時代を考える』は、

全国有数の後期古墳として、しばしば考古学の書物に登場し続ける古墳の1基で、近江勢力が6世紀の時点できわめて有力な位置を占めていたことを物語るとされる前方後円墳でもある。基部のみが残存した横穴石室に安置された石棺を眺めると、奈良や大阪で見なれていた二上山凝灰岩の白い色が眼に入り、独特の小さな黒い斑点もある。畿内二上山の石材が、はるばる琵琶湖畔まで運び上げられたことになるという。

同書は、二上山凝灰岩も竜山石も、ともに最有力の古墳の棺となり、また中・小の古墳で用いられることもあり、古墳終末期まで続くという。

そして、かつてみたことのある石棺の石材はというと、

備中の浪形石(貝殻石灰岩)

『石棺から古墳時代を考える』は、岡山県南西部、井原市、小田郡美星町、同郡矢掛町がせっするあたりの海抜250mばかりの高原状山地に、貝殻を含んだ泥岩を産出する。岩石の性質から貝殻石灰岩ということもあり、主な産出地が井原市野上町浪形であることから、浪形石または浪形石灰岩の名で呼ぶこともある。岡山県下でわずか数例の家形石棺に用いられているのみであるが、刳り抜きと組合せの両者が知られ、いずれも傑出した内容を示す横穴式石室に納められているという。

地産地消の石材もあったのでした。

|

| 岡山県井原市浪形の浪形石産出地 現在は寺の庭園 『石棺から古墳時代を考える』より |

こうもり塚 6世紀頃 貝殻石灰岩

石棺内には遺体と馬具があり、石棺の奥には2つの木棺が置かれていたらしい。

写真にはよく写っていないが、床は小石が敷き詰められていた。

解説員によると、石室石はこのあたりに多い花崗岩で、朱で塗られていたという。

横穴は後円部の縦軸に掘られるものだと思っていたが、斜めから中心に向かって掘られている。

関連項目

参考サイト

参考文献

「古代からのメッセージ 播磨国風土記」編者播磨古代学研究所 監修者上田正昭 1996年 神戸新聞総合センター

「石棺から古墳時代を考える 型と材質が表す勢力分布」 真壁忠彦 1994年 同朋舎出版