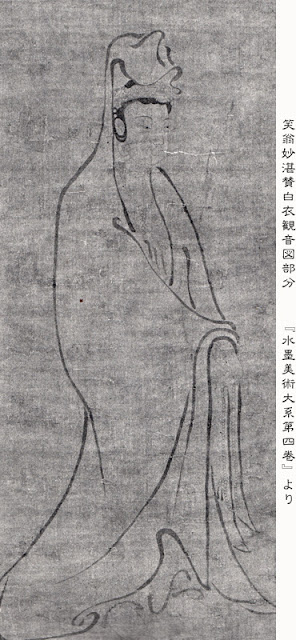

白衣観音図部分 鎌倉時代末期 一山一寧(1299来朝-1317没)賛 絹本墨画淡彩 89.2X38.2㎝

『水墨美術大系第5巻 可翁・黙庵・明兆』で海老根聰郎氏は、初期水墨画の発展に力があったのは、禅僧と禅林社会であるが、彼等が中国から舶載し、受容した作品のうちには、中国の職業画工の作品がかなり含まれていたと思われる。観音のような広い信仰にささえられ、需要の多かった図像には、特にそうした例が多かったと思われるが、本図の作者が下敷きにした作品は、そのようなものであったろう。

この図にみる、衣褶のくまどり、微妙な衣の襞の再現、観音の右手の位置などは、卓抜な技巧の持主にしか実現できない、高度な写実表現が原画にあったことを伝えているし、衣の下縁部にみえる文様や、顔面の精細さは、禅余の率意の作品とはことなった仕上げの作品であったことを充分推察させるのである。本図の画家は、それらをかなり忠実に再現しえているが、不明瞭な細部や、対象表現から浮き上がった生まな線描をのぞかせているのは、いかにも初期水墨画らしい、ういういしさといえるであろうという。

芦葉達磨図は知っていたが、白衣観音が大きな蓮華に乗るとは。どこへ行くのだろう。

一山一寧が賛を書くほどの者が描いているのだから、崖に結跏趺坐したり、くつろいだりする図と同じくらい画題としては成立していたのだろう。

白衣観音図 鎌倉時代末期・1319年以前 約翁徳倹賛 絹本墨画 100.8X41.7㎝

同書で衞藤駿氏は、補陀落山中にあって竹林を背景にした幽境の岩上に瞑想する白衣観音に、善財童子を配している。図様は中国元代水墨白衣観音図を踏襲しているが、暈渲豊かな水墨技法はかなりの習熟を示している。

賛者の約翁徳倹(1244-1319)は鎌倉の出身で、蘭溪道隆に師事し入元帰国の後諸寺を歴任、文保元年(1317) 一山一寧をついで南禅寺に住した。南禅寺塔頭法皇寺に自賛の頂相がある。元応元年(1319)、76歳で示寂しているから、本図はお よそ1300年前後の制作と推定され、制作時期を明確にする初期水墨画としての資料価値は高いという。

善財童子が登場する白衣観音図は珍しい。

|

| 約翁徳倹賛白衣観音図 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 鎌倉末-南北朝 伝良全筆 常盤山文庫 絹本墨画淡彩 95.4X47.8㎝

同書で衞藤駿氏は、 妙興寺本乾峰士曇賛白衣観音図の筆致に近似するもので、良全画および同時代絵仏師系画人による水墨画の様相を知る上に貴重な資料である。

従来可翁筆と伝えられて来たがもとより確証はなく款記印章ともに存在しない。複雑に構成された前景の岩座、遠景の土坡、そして松樹は、控え目に引かれた衣文線に比してやや意欲的に描写されている。座右に置かれた楊柳、煩瑣な松葉の表現は片隅に配された滝と波頭の表現とともに新流入の水墨画法を試み、その模索的な態度が逆に本図に古様を与えているという。

岩に寄りかかって水の流れを愉しんでいるのだろうか。

|

| 伝良全筆白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 室町時代初期・14世紀前半 黙庵筆 平石如砥賛 絹本墨画 121.4X49.0㎝

同書で海老根聰郎氏は、白衣観音という題材は、黙庵が生存していた元末には、観音より も周囲の山水描写に作者達が腕をふるう場となっている。黙庵に山水の作はないが、「四睡図」にみる微細な墨調の使いわけは、彼が山水画をも描ける力量の持主だったことを思わせる。

しかし、本図にみる黙庵は、暗示的に素っ気なくしか、背景を描かない。表現の主眼は、観音とその微妙な表情におかれている。その意味で、彼はいささか古風である。白衣観音図は、当時多量に描かれたらしく、ほぼ相似たものがいくつかあり、本図とまったく同じ観音の形姿をもつものも2、3ある。ただ本図にみる、対象を単純化していく、息の短い曲線は、黙庵のものである。上方に平石如砥の天童寺住持時代の題賛があるから、この作品は、天暦(1328-30)から元統(1333-35)にかけての作品であり、入元してから比較的年月をへていない頃のものと考えられるという。

背景の崖や寄りかかる岩は没骨で表されていて、筆の運びで描かれた白衣観音はその中で際だっている。

|

| 黙庵筆平石如砥賛白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 室町時代初期・1352年 徹翁義享賛 真珠庵 絹本墨画 108.3X50.7㎝

同書で衞藤駿氏は、図上に正平7年(1352)の年記をもつ大徳寺第2世徹翁義亨の著賛があり本図の制作年代を知ることができる。

飛瀑を伴う樹下岩上に安坐する楊柳白衣観音で、画面構成は背景などを含めかなり煩瑣ではあるが、淡墨と流れるような筆線の巧みさが全体を瀟洒なものにしている。おそらく絵仏師系画人の手になるものと思われるが、達者な筆法ではあるが量感に欠け、骨法も未熟である。藪本家室町時代の制作と思われる本図の模本が存在するという。

柳の枝を持つものを楊柳観音と呼ばれている。

観音は滝を見上げているというよりは、その爆音をしみじみと聞いているよう。

|

| 徹翁義享賛白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図 室町時代・1361年以前 良全筆 乾峰士曇賛 絹本墨画 88.4X40.2㎝ 妙興寺蔵

同書で衞藤駿氏は、瀑布を背景とした水中の岩上に趺坐瞑想する正面向きの白衣観音図で「良全筆」の款記は画面向って左下隅にかくし落款風に墨書されている。

図様は水墨白衣観音図として通常のもので、中国画の模写的稚拙さはなく流麗な筆致をもった良全画中の白眉といえる。ここでは絵仏師的な硬直した筆致は水墨画的な方向へ移行していることがわかる。賛者の乾峰士曇は筑前博多の出身で上洛後諸寺を歴参した後、建武4年(1337)東福寺、貞和4年(1348)南禅寺に住し、ついで関東に下って文和4年(1355)円覚寺の長となり康安元年(1361)に示寂している。本図は年記を欠くが歿年を最下限とすることはできる。

良全画に士曇が著賛する作例には騎獅文殊図(正木美術館)があり、両者の関係が東福寺を介して密接であったことが指摘できる。なお良全画には「海西人良全」の款記をもつものがあり、海西すなわち九州出自とする説、中国とみなす説、さらには朝鮮と解する見解もあるが、画格に相当なひらきが認められ、仏画的作例の描法から推察すれば日本の絵仏師的素養をもつ画人と考えるべきであろう。なお良全面には「良詮」の款記も併用しているという。

岩座下には激流が表されているが、それでも眉一つ動かさない白衣観音である。

しかし、白い大衣は両肩から外されて、胸前にたぐり寄せられている。

|

| 良全筆乾峰士曇賛白衣観音図 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図 室町時代・1370年ごろ 愚渓筆 絹本墨画 大和文華館蔵

『日本の美術69』は、漁樵山水図の中幅で、岩上に坐る最も典型的な形の図である。しもぶくれの顔が不思議な魅力をもち、非常に簡潔に描かれた描線がつくり出す雰囲気とともに素朴さが好ましい。水上に突き出すように描かれる岩坐の表現において大樹寺本にみられるような鋭角的な角の線がなくなり、丸味をおびた量感の描写が可能になった時代の進歩を考えなければならないという。

そして水甁ではなく鉢が置かれていて、その縁には一枝の楊柳が無造作にのせてある。

丸顔の白衣観音図は少ないのでは。

|

| 大和文華館蔵 愚渓筆白衣観音図 『日本の美術69 初期水墨画』より |

白衣観音図部分 南北朝時代・15世紀 吉山明兆筆 健中清勇賛 紙本墨画 61.2X28.4㎝ 東京国立博物館蔵

同書で金澤弘氏は、図右下隅に破草鞋の印があり、上部に建仁寺122世を董した 健中清勇の賛詩がある。図はMOA美術館本と全く等しい景物によって構成されるが、中央岩上に観音が全身を現わして端座する点が異なる。

観音は非常に細身で、面貌、衣ともに軽やかな墨線が流麗に形づくる。下方の岩は対称的に力強い焦墨によって端的に表わされる。円光の外側と上半身及び衣のすその部分に外隈的に墨のぼかしを用いて浮き出させる手法は「大道一以像」にもみられる手法で、この図の特色になっている。この技術と、強い感じの岩座と軽い観音の対比によって、この図はきわめて静止した印象を与えるようである。

なお像そのものの表現は明兆の白衣観音のうちではもっとも古様で、愚谿の「白衣観音図」などに近い。永享年間(1429-41)に没したと思われる健中清勇の賛はその位置、図の構成から考えて当初は予定されていなかったものであろうが、図の制作期と距たらない永享年間のものであろうという。

崖や岩が、太い線で表され、植物ともに濃墨で描かれる。点苔がほどよく散らされている。

|

| 明兆筆健中清勇賛白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 15世紀初頭 明兆筆 天性寺 絹本墨画 74.7X36.5㎝

同書で金澤弘氏は、明兆の白衣観音図中もっとも本格的な図で、先人良全の「白衣観音図」と同の趣をもつ。格調のある衣紋線が周到に像を形づくり、面貌描写も非常に精緻である。これと対応するように水中につき出した岩も、明兆としてはかなり本格的な法を用い、明暗の諧調もきわめて自然で、優れた立体感をもっている。下部の水波と笹様の草も濃墨で描かれ、上部の懸崖と垂れ下る夢の没骨描による中墨との対比も見事で、完璧な遠近感をみせている。図右下隅に「明兆筆」の落款と明兆の壺印があるが、壺印は他の作品にみられないもので信はおけない。筆致から推して、この強い筆線と完全な構成は「普明国師像」に近く、作画年もこれに近い15世紀初頭の明兆の完成期にあたるものであろうという。

|

| 明兆筆白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 室町時代中期 伝明兆(1352-1431)筆 東福寺蔵

『水墨美術大系第5巻』には参考図版としてモノクロームで記載され、解説がない。2023年10月7日から開催される京都国立博物館での「東福寺展」に展示されるらしいので、これがどのような作品なのか期待している。

|

| 東福寺蔵伝明兆筆白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

東福寺展図録ではもちろん大きな図版が記載されていたので、それも添付するが、詳しくはこちら

白衣観音図 室町時代・15世紀 霊彩筆 紙本墨画淡彩 93.1X37.7㎝ 玉泉寺蔵

同書で金澤弘氏は、図中、岩石の間に「霊彩」の隠し落款があり、脚踏実地の白文方印をもつ。隠し落款の手法は中国の宋時代からしばしば用いられたものであるが、わが国の室町水墨画では数少い。

図は真正面から端正に坐る白衣観音を捉えているが、像の描線も他の霊彩画ほど抑揚のある線描ではなく、赤脚子ほどの煩雑さもなく、洗練されている。像の静止した姿に較べて波頭の動的な描写は見事な調和を示していて好ましい。岩の表現はさほど強いを用いずに墨色豊かに面的に表わし、陵線に沿ってわずかに描き残された白地が巧みにハイライトになり、岩の量感を表わしている。霊彩は赤脚子と異って道釈人物画のみにその筆跡をとどめる画家で、この派で最も特徴的であるが、本図はなかでも最も静かで端正な図といえる。伝統的な画題と伝統的な構図を踏襲したためであろうか。衣紋、瓔珞などに淡彩が賦されているという。

顔は正面を向いているが、視線はやや下を向くが、手先を見ている風でもない。ぼんやりとお茶を点てているのだろうか。

白衣観音図部分 室町時代・15世紀 赤脚子筆 紙本著色 93.0X34.7㎝

同書で金澤弘氏は、赤脚子の印は古くから知られていたが、その伝記は全く判っていない。建仁寺の古心慈柏や東福寺の愚極礼才(1452歿)の賛があることと、この印形が明兆の破草鞋、霊彩の脚踏実地に非常に近いこと、さらに画風のつながりから東福寺画系の第3の画人と確認されるが、遺作はかなりの数に及んでいる。

図は深山の奥、渓流につき出した岩上に坐る白衣観音の典型で、他の赤脚子の白衣観音図と比較しても、背景の布置が異なるものの像自体の表現はほとんど同じで、一種の形を用いた制作を思わせるほどである。またこれが赤脚子の多作の一因にもなっているのであろう。像の線描は非常に煩瑣で、短く切断され、ひだを表わすのに平行状の曲線を多用し、しかも筆速がない。この特徴は明兆、霊彩より強調され、そして明兆の力強さはなく、霊彩の洗練さには劣るが非常にまとまりのよい特徴をもっている。背景も同様に複雑で、えぐられたような形の岩、わき立つような波頭、多用される緑青を伴った点苔などに赤脚子独得の画風を示している。なお左方岩の間に赤脚子白文印が捺されるという。

|

| 赤脚子筆白衣観音図部分 『水墨美術大系第5巻』より |

白衣観音図部分 室町時代・16世紀 一幅 紙本墨画 46.3X20.7㎝ 茨城県立歴史館蔵

『雪村 奇想の誕生展図録』は、雪村は生涯数多くの白衣観音図を描いているが、本図は常陸時代の最初期の作。

白衣観音図は室町時代の水墨画の世界でも数多く描かれ、本図もしかるべき手本があったかもしれない。岩座と崖は没骨で、観音の衣文線は太筆で引かれるが、とくに膝前から裾にかけての筆はまだこなれていないように見えるという。

確かに結跏趺坐する膝の膨らみの表現が変。

|

| 茨城県立歴史館蔵雪村筆白衣観音図 『雪村 奇想の誕生展図録』より |

観世音図 室町時代・16世紀 一幅 紙本墨画 59.3X16.5㎝

同展図録は、一葉の蓮弁に立って水上を行く白衣観音を描く。この画題は古い作例では一山一寧(1247-1317)賛の白衣観音図が知られ、こちらは蓮弁型の光背を背負う。また雪村作品としては、本作のほかに、白文方印「鶴船」と朱文印「雪村」を捺す円光を背負った一葉観音図が知られる。

あるいは祥啓作品の模本や、祥啓の弟子の興悦筆観音・寒山拾得図にもやはり円光を背負った一葉観音が見られ、水難を退けるという一葉観音の姿は、関東水墨画壇において親しまれたモチーフと考えてよいだろう。雪村の人物画にしばしば登場する、大きく翻る袖や衣の裾の描写が、ややたどたどしい線ながらも本作にも見られるという。

一葉観音は水難を退けるらしい。

観音・龍虎図うち観音図 安土桃山-江戸初期 狩野興以筆 三幅対中幅 紙本墨画 各167.0X93.0㎝ 長野県建福寺蔵

『水墨美術大系第8巻』は、興以の確実な基準作は必ずしも多いとはいえない。そのように数少ない彼の基準作品の代表作のひとつとして、つとに知られているのは、これらの三幅対である。その各幅には、「狩野」(朱文長方形)、「法橋」(朱文火灯窓形)、「興以」(朱文方形)の三印記が捺されている。

興以は、師光信の弟孝信からその愛児守信(探幽)、尚信、安信の薫陶を託されたところから推すに、単に画技が堪能であったばかりでなく、人柄も温厚篤実で信頼すべき人物であったにちがいない。

ところで、これらの三幅対の画因が、牧谿画より得られたものであることは明らかで、特に龍虎図は、牧谿筆龍虎図(大徳寺蔵)に学ぶところが多い。しかし中幅の観音図は、牧谿の観音図(大徳寺蔵)に比べると、観音そのものの姿態や背景の描写において工夫のあとがみられる。その描写は、詳細であって、岩にみられる柔らかな皺法は牧谿画に学ぶところがあったのであろう。そして観音の容姿はなかなか美しく、牧谿画の観音の崇高な気高さとは異った一種親しみ深い美しさが感じられるという。

牧谿筆白衣観音図はこちら

表情は牧谿筆白衣観音図によく似て穏やかである。これから結跏趺坐するのか、その後で立ち上がろうとしているのか、両足の動きが他に例を見ない。

それに、頭光が岩の隙間より奥にあるように感じる。

関係項目

明恵の夢と高山寺展 善財童子は善知識を訪れる参考文献

「水墨美術大系第5巻 可翁・黙庵・明兆」 田中一松 1978年 講談社

「水墨美術大系第8巻 元信・永徳」 土居次義 1978年 講談社

「日本の美術69 初期水墨画」 金沢弘 1972年 至文堂