仲津山古墳(仲姫命陵古墳) 4世紀末(津堂城山古墳に後続) 前方後円墳 墳丘長290m、前方部幅193m、高さ23.3m、後円部径170m、高さ26.2m

円筒埴輪底部径 22-26㎝が多く、28-30㎝や30㎝を超えるものも

副葬品 勾玉

同書は、仲津山古墳(仲姫命陵古墳)は、古市古墳群北東、国府台地と呼ばれる低位段丘の高所に位置します。

くびれ部両側に造出しがあり、墳丘の周囲には幅が狭い盾形周濠と、さらに外側に幅が広い堤がめぐります。この堤を含んだ全長は、410m前後と推定されています。

埋葬施設は不明ですが、石棺があることや勾玉が出土したことが伝わります。

墳丘よりも外側堤の外側法面に葺石が施されていること、堤上の埴輪列が前方部南西側と後円部北・西側にあることが確認されています。

陪塚は2基(方墳・円墳)という。

|

| 藤井寺市仲津山古墳 4世紀末 『古市古墳群の小規模墳』より |

④鍋塚古墳 4世紀末 墳丘は2段築成、1辺63mの方墳に復元 仲津山古墳の陪塚 藤井寺市沢田

埴輪 円筒埴輪、蓋・盾・家の形象埴輪

同書は、鍋塚古墳は、仲津山古墳後円部の北東側に位置します。葺石が施されていたこと、周囲に濠がめぐっていたことが、これまでの調査で確認されています。

埴輪の特徴から、仲津山古墳とほぼ同時期の4世紀末の築造と考えられ、仲津山古墳の外堤に食い込むように位置していることからも、その陪冢と考えられていますという。

|

| 仲津山古墳の陪塚鍋塚古墳 4世紀末 『古市古墳群の小規模墳』より |

2017年度の調査では、鍋塚古墳と仲津山古墳の中間地点で2本の円筒埴輪がみつかりました。据えられていたのは2本のみで、約60mの間隔をあけていました。周辺にこれ以外の円筒埴輪はなく、円筒埴輪が列をなす状況ではありません。また、埴輪の周囲には3-5m程の丸みを帯びた礫が散乱していましたという。

丸みを帯びた礫は葺石があったことを示している。

|

| 仲津山古墳と鍋塚古墳の位置関係 『古市古墳群の小規模墳』より |

円筒埴輪の樹立状況

|

| 仲津山古墳と鍋塚古墳の間の埴輪樹立状況 『古市古墳群の小規模墳』より |

誉田御廟山古墳(応神天皇陵古墳) 5世紀前半 前方後円墳 墳丘長425m、前方部幅300m、長さ213m、高さ36m、後円部径250m、高さ35m

同書は、古市古墳群最大規模の前方後円墳である誉田御廟山古墳(応神天皇陵古墳)は、墳丘の東側が低位段丘、西側が後背湿地で、間に誉田断層が位置します。前方部西側などの墳丘の乱れは、誉田断層を起源とする地震によるとの考えがあります。

⑨狼塚古墳(土師の里10号墳) 5世紀前半 陪塚 造出し付円墳 円墳の直径21m、墳丘長28mとの推定、周辺に残る地形から、円墳の直径46m、墳丘長50mと推定 被葬者不明 藤井寺市道明寺

埴輪 円筒20-30㎝のものが標準 朝顔形、

形象埴輪 鶏・盾・家・水鳥形など、柵形埴輪

同書は、狼塚古墳は、誉田御廟山古墳の前方部北側、誉田丸山古墳と珠金塚西古墳の間、大鳥塚古墳南東側に位置します。標高24m前後の西から東へ下る低位段丘に立地しています。発掘調査により幅9m、長さ4mの造出しが確認されている。

葺石は、造出しの北側の法面、円筒埴輪列は造出しで確認されています。アリ山古墳は古市古墳群の中でも墳頂部の調査が行われた数少ない古墳のひとつで、3基の施設が確認されています。

誉田御廟山古墳よりも少し前に築造された墓山古墳の陪家である西墓山古墳などと同様に、古墳時代中期の副葬品の特徴である鉄製品の大量埋納を端的に示す古墳で、陪冢の性格を考える上でも重要な視点を提供している古墳ですという。

|

| 藤井寺市アリ山古墳葺石と埴輪列 5世紀前半 『古市古墳群の小規模墳』より |

円筒埴輪

|

| アリ山古墳出土円筒埴輪・家形埴輪 『古市古墳群の小規模墳』より |

⑮東山古墳 5世紀前半 2段構成の方墳 東西57m、南北54m、高さ7.6m 陪塚 藤井寺市野中

濠 墳丘の周囲には幅3.5m程度の濠、墳上斜面には葺石

円筒埴輪 底径31-32㎝ 朝顔形埴輪

形象埴輪 蓋・盾・家・甲冑形

埋葬施設・副葬品 不明

『古市古墳群の小規模墳』は、東山古墳は、誉田御廟山古墳の西側後円部寄りの、標高約25mの低位段丘の東縁辺に位置します。北側にはかつて濠を共有するアリ山古墳が存在しました。

誉田御廟山古墳に面する墳丘東側には、濠や葺石がなかったと考えられています。また、濠の外堤内側の法面に葺石は施されていませんでした。墳丘平坦面では埴輪列が確認されていますが、後世の改変のため確認できたのは墳丘東側のみです。

出土した円筒埴輪は、墳丘での樹立位置による大きさの違いはないようです。この円筒埴輪は、諸特徴がアリ山古墳とよく似ています。主墳である誉田御廟山古墳とも類似点がありつつも、口縁部の特徴が異なるという点もみられます。円筒埴輪にも、主墳と陪冢の格差が表現されているのかもしれません。

円筒埴輪列には5基に1基程度の割合で朝顔形埴輪が立てられていたと考えられます。

墳丘の位置や出土した円筒埴輪などからアリ山古墳との密接な関係がうかがえます。一方、主墳主軸をはさんで対称に近い位置にあり、墳丘規模がやや小さい栗塚古墳とは、円筒埴輪の大きさや樹立位置、埴輪の内容、葺石の施工範囲などに違いがみられます。このような陪家の中の違いは、陪冢を考える上で様々な情報を提供しているといえますという。

|

| 東山古墳出土円筒埴輪 5世紀前半 『古市古墳群の小規模墳』より |

⑫栗塚古墳 5世紀前半 方墳 1辺約43m、高さ約5m 応神天皇陵陪塚 羽曳野市誉田

形象埴輪-鶏・蓋・盾・家・馬・犬形・人物・冠帽形・囲形

『古市古墳群の小規模墳』は、栗塚古墳は、誉田御廟山古墳の東側後円部寄りの、標高26m前後の低位段丘に位置します。墳丘部分は宮内庁により「応神天皇恵我藻伏崗陵 ろ号陪冢」として管理されています。2段築成と考えられています。

また、墳丘の周囲には幅7.5m、深さ0.7mの濠がめぐり、その外側の外堤上には円筒埴輪が並んでいたことがわかっています。墳丘の円筒埴輪列は不明です。葺石は、墳丘と外堤の内側の法面に施されていましたという。

葺石と周濠

|

| 栗塚古墳と周濠 5世紀前半 『古市古墳群の小規模墳』より |

口縁部に幅が広い突帯を貼り付けている個体が多いことも含め、主墳である誉田御廟山古墳の埴輪と同じ特徴を持つとされます。なお、出土埴輪に朝顔形埴輪の破片が含まれないことから、埴輪列に朝顔形埴輪を樹立していなかった可能性が考えられますという。

冠帽形埴輪は、全国で11例しか確認されていない埴輪で、このうち古墳出土のものは7例あり、本古墳以外は前方後円墳です。また、各例とも1個体ずつの出土であることから、墳頂部など限定的に樹立されていたと推定されています。埋葬施設や副葬品は不明です。

円筒埴輪の大きさや豊富な形象埴輪など、小方墳としては本来持ちえないと考えられる埴輪が出土していることは、誉田御廟山古墳と墳丘の主軸が一致し平行関係にあることや、築造時期の一致という点も含め、密接な関係をうかがうことができる点で重要ですという。

後円部北側に離れて位置する。墓山古墳との位置における企画性が明確ではありません。出土する円筒埴輪や遺物の特徴からは、墓山古墳よりも新しい時期に築造されたと考えられます。しかし、他の陪冢と同形であることや、襟付短甲などの特徴的な副葬品、多量の武具を一括埋納していることなどは墓山古墳との強い関係がうかがえ、墓山古墳の陪冢であると考えてよいでしょう。

市野山古墳と陪塚

堤に葺石は施されていなかったと推定されていますが、古墳北西側、前方部前面の内堤外側法面では少ないながらも石材が確認できており、堤の一部に葺石が存在した可能性があります。

内堤上で円筒埴輪列は確認されていませんが、円筒埴輪や形象埴輪が出土しており、埴輪が樹立されていた可能性があります。墳丘内部の様相は不明で、埋葬施設や副葬品についてもわかっていませんという。

|

| 允恭天皇陵(市野山)古墳 5世紀中期-後半 『古市古墳群の小規模墳』より |

副葬品 石棺内にガラス玉

撹乱土からは金銅製帯金具の装身具や金銅製三輪玉

石室南端部 三角板鋲留短甲が2領、頸甲や肩甲などを装着して副葬

短甲の内側や石室との間には衝角付冑、眉庇付冑、鉄鏃など

石室北側 馬具類

石室南端部の三角板鋲留短甲が2領、頸甲や肩甲などを装着して副葬というのは、二人の人物が、短甲などを着けて副葬されていたと解釈して良いのだろうか。

同書は、唐櫃山古墳は、市野山古墳に接するように造られた古墳です。

墳丘の周囲には、馬蹄形の周濠がめぐる可能性があります。ただし、市野山古墳後円部側の外堤や濠との位置関係の詳細は、明らかになっていません。市野山古墳の外堤に築造された可能性、市野山古墳の後円部側には当初から外堤などがなかった可能性などが考えられます。市野山古墳と同じ5世紀中頃から後半に築造された陪家と考えられていますという。

|

| 市野山古墳の陪塚唐櫃山古墳 5世紀中頃~後半 『古市古墳群の小規模墳』より |

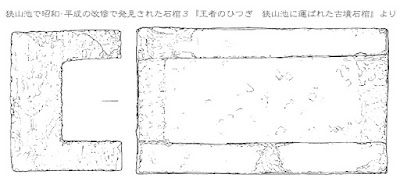

内部にあった石棺は外に出されていました。石棺は阿蘇産出の溶結凝灰岩製で小口に掛け突起を持ち、蓋が家形になっていることから初期の家形石棺と考えられていますが、九州の舟形石棺に似ています。大きさは長さ2.14m、幅0.97m、高さ1mですという。

家形石棺への変遷についてはこちら

|

| 允恭陵古墳の陪塚 唐櫃山古墳出土 初現的な家形石棺 『王者のひつぎ』より |

|

| 唐櫃山古墳出土蓋形埴輪 5世紀中頃~後半 『古市古墳群の小規模墳』より |

㊴兎塚1号墳 5世紀後半 造出し付円墳(帆立貝形円墳) 直径36m、造出し幅17m、墳丘長43m 藤井寺市国府

『古市古墳群の小規模墳』は、兎塚1号墳は、市野山古墳前方部の東側に位置する。周濠を含めると全長約50mに復元できます。

造出しの東斜面には葺石が残っており、多くの転落石もあることから、墳丘には葺石が施されていたと考えられます。埴輪の特徴から、市野山古墳とあまり時期の隔たらない5世紀後半の築造と考えられます。本古墳の南側には兎塚2号墳があります。

兎塚1号墳の周りには、南西側に接するように、埴輪棺2基と木棺墓3基が確認されており、2号墳の周溝内でも埴輪棺が1基みつかっています。 埴輪棺のうち、もっとも大きいものは、幅70m、長さ225mを測り、大型円筒埴輪と盾形埴輪を転用したものです。 小口部の閉塞には蓋形埴輪が使用されていました。掘方内から出土した須恵器から5世紀後半の築造と考えられています。なお、兎塚1号墳の南東側に位置する衣縫塚古墳の西側でも埴輪棺2基がみつかっています。

本古墳は市野山古墳の陪冢と考えられますが、ほぼ同時期にその周囲に造られた埴輪棺や木棺墓の被葬者とも強い関係性が考えられていますという。

|

| 兎塚1号墳 5世紀後半 『古市古墳群の小規模墳』より |

㊲長屋1号墳 円墳・㊳2号墳 方墳 5世紀中頃-後半 大阪府藤井寺市惣社

『古市古墳群の小規模墳』は、長屋1・2号墳は、市野山古墳の前方部北東角付近に位置します。発掘調査では葺石を施した斜面がみつかり、円筒埴輪片などが多量にみつかりました。このことから、2基の古墳が推定され、北側が長屋1号墳(惣社2号墳)、南側が長屋2号墳(惣社3号墳)と呼称されています。

墳丘の大部分が発掘調査区外のため、墳形の詳細は不明ですが、葺石の基底石が若干曲線を描く1号墳が円墳、直線的である2号墳が方墳である可能性が指摘されています。両古墳の間には溝や堤の痕跡は確認できず、周溝はないと考えられています。

1・2号墳出土の円筒埴輪には、土師質のものと須恵質のものがあり、斑が認められるものはなく、窖窯焼成です。 底径20㎝以下のものが多く、底径30㎝弱のものもみられます。また、外面にタタキ調整の痕跡が認められる個体もわずかに出土しています。そのほか、数点の朝顔形埴輪や蓋・盾・家・囲形などの形象埴輪が出土しています。両古墳は埴輪の特徴から市野山古墳とほぼ同じ、5世紀中頃から後半の築造と考えられますという。

1・2号墳の葺石

|

| 市野山古墳陪塚長屋1・2号墳葺石 5中頃-後半 『古市古墳群の小規模墳』より |

『古市古墳群の小規模墳』は、市野山古墳以後、5世紀後葉になると、陪冢の数は減少に転じます。岡ミサンザイ古墳(仲哀天皇陵古墳)、野中ボケ山古墳(仁賢天皇陵古墳)、白髪山古墳(清寧天皇陵古墳)、高屋築山古墳(安閑天皇陵古墳)では、それぞれ1基(前方後円墳)となります。

陪冢の被葬者像については、原初的な官僚層(西川宏氏)、最高首長権に連なる職務執行機関中枢を占める中・小首長の少なくとも一部(近藤義郎氏)、親族関係にある近親者ではなく活動の基盤となる在地を持たない直属の陪臣(辻苑学氏)、大王を補佐するごく少数の近臣、陪臣 (高橋照彦氏)など、様々な意見があります。 主墳の規模がその被葬者の権力の大きさを反映しているのであれば、それを反映した時々の拡大や縮小があると考えられますが、陪冢の規模に同様な拡大や縮小がみられないことから、その被葬者は主墳被葬者の権力の伸長に関わらないと考えられます。

このことから、被葬者の性格や職掌、階層、主墳被葬者との関係)が常に同じなのかは不明ですが、少なくとも血縁関係にある一族による造墓とは考えにくいと思われますという。

高屋築山古墳(安閑天皇陵古墳) 6世紀前半 前方後円墳 墳丘長122m、後円部径78m、高さ13m、前方部幅100m

埋葬施設 不明、墳丘南側のくびれ部付近に横穴式石室が存在する可能性

副葬品 ガラス碗 サーサーン朝製 江戸時代に墳丘の盛土内から発見

『古市古墳群の小規模墳』は、古市古墳群で最後に築造されたと考えられる大型前方後円墳です。それまで古墳が築かれていた段丘から後背湿地を挟んだ東側の、高屋丘陵と呼ばれる中位段丘に立地します。

前方部が大きく広がります。左右非対称の墳形が特徴とされてきましたが、中世に城として利用されていることなどから墳丘の改変がみられ、その墳丘形態について再考の必要があると考えられています。葺石は墳丘全面に葺かれていた可能性があります。円筒埴輪列は不明です。墳丘の周囲には盾形の濠がめぐり、堤もあるとされますが、その規模は不明です。

なお、南約250mには高屋八幡山古墳(春日山田皇女陵古墳)がみられます。現状では1辺40m、高さ7mの方形ですが、墳丘長85mの後円部を南に向ける前方後円墳と推定されています。築造時期は、6世紀初頭と考えられます。

先に記した市野山古墳の後で高屋築山古墳が築かれるまで、岡ミサンザイ古墳(仲哀天皇陵古墳)、白髪山古墳((清寧天皇陵古墳)、野中ボケ山古 墳(仁賢天皇陵古墳)などの大型前方後円墳が築かれたと考えられます。しかし、これらは市野山古墳とは異なり、陪家の数が大きく減少しています。そして、その傾向は高屋築山古墳でも確認できます。

高屋築山古墳では、その北東で、城不動坂古墳が確認されています。墳丘長34-36mの前方後円墳で、これ以外に陪冢と考えられる古墳はみられませんという。

城不動坂古墳 6世紀中頃 前方後円墳 墳丘長36m、後円部径19m、前方部幅19m 大阪府羽曳野市古市

周濠出土の埴輪 盾持人埴輪・家形・動物埴輪

横穴式石室 石室前面に盾形・人物などの形象埴輪が配列されていた可能性

石室 扁平で小振りな春日山安山岩を積み上げた縦長の特徴的な形状の石室

玄室長4.2m、幅1.6m、羨道長4.5m、幅0.9mを測る大型

土師器壺、須恵器器台・高坏・提瓶・甕などが出土。

羨道 把手付埦、閉塞石から出土、百済系の陶質土器の可能性

石棺 凝灰岩製の組合式家形石棺の小口部分の底石が出土

『古市古墳群の小規模墳』は、城不動坂古墳は、近鉄古市駅の南南東、石川左岸の独立丘陵にある戦国時代の高屋城北限の土塁の下から2008年に発見された古墳です。高屋城の主郭である高屋築山古墳の北東約50mに位置します。本古墳は高屋城築城に際して大きく破壊されていましたが、墳丘削平のため段築などは不明ですが、周濠から埴輪と共に小振りの石材が出土していることから葺石があったことが想定されます。墳丘の周囲には幅2-4m程の盾形の周濠がめぐるようです。

玄室は入口部分を除くと大きく破壊され詳細は不明ですが、奥側にもう1基石棺があった可能性が指摘されています。

出土した須恵器から6世紀中頃に築造されたと考えられ、古市古墳群において最も新しい、最後の前方後円墳と考えられています。高屋築山古墳と主軸がほぼ同じ方向であることや築造された時期に大きな隔たりがないことから、両古墳はきわめて緊密な関係にあったと考えられていますという。

また『王者のひつぎ』は、安閑陵古墳の北側で発見された城不動坂古墳は、石室が細長く、巨勢氏の本拠地にみられる石室形態と共通すものでしたという。

|

| 城不動坂古墳の横穴式石室 6世紀中頃 『古市古墳群の小規模墳』より |

陪塚と墳形

『古市古墳群の小規模墳』は、古市古墳群では数の上では圧倒的に方墳が多いことが特徴的ですが、方墳を主体とする構成から円墳、帆立貝形墳を主体とする構成に変化し、前方後円墳の採用も認められる、といった変遷が指摘されています(田中1986、山田1977)。

誉田御廟山古墳の陪家は方墳が主体ですが、時期が後出する市野山古墳では方墳は1基と少なく、代わりに円墳が主体となり帆立貝形墳も加わるなど、墳形の構成が変わっていることがわかります。

百舌鳥古墳群は、古市古墳群と比較して、方墳が少なく、円墳が多いことが指摘できます。 大仙古墳には10基以上の陪家がありますが、方墳2基に対して、円墳は6基あり、帆立貝形墳や前方後円墳も含み、多様な状況がみられま す。誉田御廟山古墳より時期的にやや後出することも、その要因のひとつかもしれません。

こうした陪家の墳形の変化について、陪家の成立当初は、方墳しか築けなかったものが、円墳、帆立貝形墳を築くようになると考えて、陪冢被葬者の階層の上昇と捉える見方があります(山 田1997)。

古市古墳群における100mを越える規模の前方後円墳の築造は、6世紀中頃までには終了していたと考えられます。主墳の築造がなくなれば陪冢も築造されなくなります。

ただし、古市古墳群の範囲内で集落がなくなったのではなく、6世紀代から7世紀にかけても継続的に集落は営まれていることが、これまでの調査でわかっています。

この点で、陪冢のような大型前方後円墳に直接関わると考えられる古墳だけでなく、6世紀前半になり顕在化する小規模単独墳の築造や、5世紀以来みられるものの、わずかに残る程度となった小規模古墳群も、大型前方後円墳の築造と関わっていたことを物語っていると考えられます。古市古墳群の古墳は、あくまでも大型前方後円墳との関連の中で築造されるものだったのでしょうという。

関連項目