ラガシュの王グデア(前2125-2110年)の像は、この時代としてはたくさん残っていて、それがルーヴル美術館に多く所蔵されている。

『四大文明メソポタミア文明展図録』は、侵略者グティ人の襲撃を受けアッカド帝国は崩壊し、政治的・文化的な空白が生じたが、この空白を最初に埋めたのが前2150年頃に勢力をもったラガシュ国である。

後継者グデアは、都市の再建と公共建造物の修復を進めた。

国の主要な神々を祀る神殿を少なくとも15棟も建てるなど、政治的な大事業を行った。

グデアは、自分の建てた各神殿に安置した像を通して神々と対話をした。それらを彫るのにアッカド王朝の王の石だったマガン産の閃緑岩を選んだグデアは、自分の祈る姿を彫らせたり、あるいは豊かな実りを約束する水を維持管理する王として、たま豊穣をもたらす者、民の繁栄の真の責任者として、王の職務を果たしている自分の姿を彫らせたりしたためらしい。

イスタンブール考古学博物館オリエント館にはグデアの像こそなかったが、ラガシュのコーナー右隅にレンガを積み重ねた下や横に小さなブロンズ像がたくさんあった。

『四大文明メソポタミア文明展』では、そのような釘が3種類出品されていた。

グデアの銘の入った礎石用の小像

左:籠担ぎ 銅? 高27㎝幅7.5㎝ おそらくテロー起源 グデアの治世

右:跪く神 銅? 高21㎝幅8.2㎝ テロー グデアの治世

同展図録は、神殿建築の儀式は、王-建築家の活動として重要な位置を占めていた。儀式の一つは、テラコッタ製または金属製の礎石用の釘を設置することだった。釘の銘には、王の名と建造物を奉じられる神の名が刻まれる。グデアの時代に釘は、自ら釘を打ちこむ神の姿(右)や女神イナンナの象徴である雄牛、あるいは籠担ぎ(左)など、さまざまな小像の形に作られた。籠担ぎとは、古い形象の再現であるという。

グデアの持ち物の内で印象に残ったのが、グデアの灌奠の杯だ。

新シュメール時代 前22世紀 ラガシュ(テロー)出土 凍石 高22.8㎝ ルーヴル美術館蔵

同展図録は、上に向かって開いたこの坏は、祭壇や墓に酒などを注ぐ際に用いるもので、注ぐための一種溝様の口をもつ。酒などの液体は胴に沿って、縦の帯文様を形成する2匹の絡み合った蛇の間を流れる。

蛇の帯文様の両側には、翼のある猛禽の胴体と蛇の鱗皮の頭をもつ架空の生物が立ち上がる。これは冥界の神の一人である「医者の主人」ニンナズの息子で「真実の木の主人」ニンギシュジッダの随獣(象徴)のムシュフシュであるという。

『世界美術大全集東洋編16西アジア』は、その足には猛禽類の爪をつけているという。

このムシュフシュはベレー帽を被ったようで、私は気に入っている。

※参考文献

「四大文明メソポタミア文明展図録」(2000年 NHK)

「世界美術大全集東洋編16 西アジア」(1996年 小学館)

ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2011/09/30

2011/09/27

イスタンブール考古学博物館で思い出した3 ラガシュの王グデア1 螺髪を探して辿り着いた

仏像の髪型の一つに螺髪というものがある。自分の撮った写真で一番分かり易いのが飛鳥の大仏の頭部だ。

仏像の螺髪がマトゥーラが最初かガンダーラか、わからないらしい。というよりも同時期に出現したのではないかと言われているので、何でも遡るのが好きな私は、以前に螺髪に近い髪型を探してみたことがある。

すると、1996年の「アッシリア大文明展」では、アッシリアの浮彫にクリクリ巻き毛がびっしり並んだものを見つけた。

国王のライオン狩り 前875-860年 ニムルド、北西宮殿西翼 石 縦98.0幅139.5の部分 大英博物館蔵

これを見つけた時は螺髪の起源はアッシリア・レリーフかと思った。

しかし、よく見ると、頭部はウェーブはあるものの、巻き毛は髭だけだった。これはパーマをかけていたのだと、ある研究者が言っていた。

それにしても隙間なく並んだ巻き毛は立派だ。

顎鬚 前875-865年 ニムルド、ニヌルタ神殿(推定) 桂化銅 高8.0幅7.0奥行7.0 大英博物館蔵

同展図録は、この美しい巻き毛の顎鬚は、いわゆる「寄せ木造り」の像の一部分であったという。

このように見ると、螺髪とは巻き方が違う。

そして2000年の「四大文明メソポタミア文明展」で、こんな螺髪に辿り着いたのだった。

祈るグデアの像 閃緑岩 高107㎝幅36.5㎝ おそらくテロー起源 グデアの治世(前2125-2110年) ルーヴル美術館蔵

『四大文明メソポタミア文明展図録』は、銘がないとはいえ、この像はその顔の特徴からラガシュの王グデアの肖像と特定できる。この王の多くの像と同様、これも神の前に立ち祈る姿を表している。服装は通例の肩掛けローブを体に巻き着け右肩を露出している。当時の王冠はカールした羊の毛を使用した円筒帽だったという。

せっかく発見したと思ったのに、この巻き毛は羊の毛の帽子だったのだ。

その後、螺髪に繋がるものはまだ見つかっていないが、おかげでラガシュのグデア王は、私にとって忘れられない王となった。その王にまつわる品々が、イスタンブール考古学博物館オリエント館に展示されていようとは。

それについてはこちら

※参考文献

「アッシリア大文明展-芸術と帝国図録」(1996年 朝日新聞社)

「四大文明 メソポタミア文明展図録」(2000 NHK)

仏像の螺髪がマトゥーラが最初かガンダーラか、わからないらしい。というよりも同時期に出現したのではないかと言われているので、何でも遡るのが好きな私は、以前に螺髪に近い髪型を探してみたことがある。

すると、1996年の「アッシリア大文明展」では、アッシリアの浮彫にクリクリ巻き毛がびっしり並んだものを見つけた。

国王のライオン狩り 前875-860年 ニムルド、北西宮殿西翼 石 縦98.0幅139.5の部分 大英博物館蔵

これを見つけた時は螺髪の起源はアッシリア・レリーフかと思った。

しかし、よく見ると、頭部はウェーブはあるものの、巻き毛は髭だけだった。これはパーマをかけていたのだと、ある研究者が言っていた。

それにしても隙間なく並んだ巻き毛は立派だ。

顎鬚 前875-865年 ニムルド、ニヌルタ神殿(推定) 桂化銅 高8.0幅7.0奥行7.0 大英博物館蔵

同展図録は、この美しい巻き毛の顎鬚は、いわゆる「寄せ木造り」の像の一部分であったという。

このように見ると、螺髪とは巻き方が違う。

そして2000年の「四大文明メソポタミア文明展」で、こんな螺髪に辿り着いたのだった。

祈るグデアの像 閃緑岩 高107㎝幅36.5㎝ おそらくテロー起源 グデアの治世(前2125-2110年) ルーヴル美術館蔵

『四大文明メソポタミア文明展図録』は、銘がないとはいえ、この像はその顔の特徴からラガシュの王グデアの肖像と特定できる。この王の多くの像と同様、これも神の前に立ち祈る姿を表している。服装は通例の肩掛けローブを体に巻き着け右肩を露出している。当時の王冠はカールした羊の毛を使用した円筒帽だったという。

せっかく発見したと思ったのに、この巻き毛は羊の毛の帽子だったのだ。

その後、螺髪に繋がるものはまだ見つかっていないが、おかげでラガシュのグデア王は、私にとって忘れられない王となった。その王にまつわる品々が、イスタンブール考古学博物館オリエント館に展示されていようとは。

それについてはこちら

※参考文献

「アッシリア大文明展-芸術と帝国図録」(1996年 朝日新聞社)

「四大文明 メソポタミア文明展図録」(2000 NHK)

2011/09/23

イスタンブール考古学博物館で思い出した2 アッシリアのラマッス

イスタンブール考古学博物館のオリエント館には、複数のライオン像があった。後期ヒッタイト時代の前8世紀頃のもので、出土地はばらばらだった。

それらについてはこちら

いずれも門に一対で置かれた内の1体だった。しかも、日本の狛犬のように左右に置かれるのではなく、門に組み込まれているために、メソポタミアのラマッスの影響ではないかと思った。

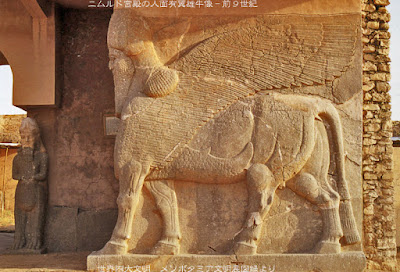

ラマッスとは人面有翼雄牛像のことだ。

『アッシリア大文明展図録』にサルゴンⅡ世(前721-705)が新都コルサバード(古代名ドゥル・シャルルキン)に造営した宮殿の発掘調査の写真があった。そこにはアーチ門を支える一対の人面有翼雄牛像がある。中央の人物と比べるとその大きさがわかる。

それが今ではパリにある。

人面有翼雄牛像 前721-705年 イラク、コルサバード、サルゴン2世の宮殿出土 アラバスター 高420㎝ ルーヴル美術館蔵

『世界美術大全集東洋編16西アジア』は、新アッシリア時代には、宮殿の主要な通路や出入口に、巨大な石製守護像が設置された。巨像は、肩までかかる髪と顎鬚を有する人間の頭部に、翼をもつ牡牛の身体を組み合わせた想像上の生き物として表現された。頭部はほぼ丸彫りに近く、身体部は巨大な一枚岩に高浮彫りで表現されている。巨像は前9世紀のアッシュールナツィルパル2世の時代から前7世紀のセンナケリブ王の時代までの宮殿建築に盛んに取り入れられたが、それ以降に造られた宮殿からは出土しない。

アッシリアでは、一般に守護像を「ラマッス」と総称し、なかでもとくに人面有翼牡牛像は「アラドランムー」と呼ばれたという。

この図版でラマッスの脚がはっきりとわかる。前方から見た時に静止しているように前脚を2本揃えているが、側面から見ると、歩いているように4本の脚が見えるように造られているために、計5本の脚が彫り出されている。尻尾は後ろに垂れている。

アッシリアの首都カルク(現在のニムルド)の遺跡にはラマッスがそのまま置かれている。

『メソポタミア文明展図録』は、アッシュールナツィルパルⅡ世(前883-859年)はアッシュールからカルクに遷都した。彼はアッシリア宮殿建築の規範となった新様式の豪華な宮殿を建てた。これは伝統的なメソポタミア煉瓦建築に対する大きな革新であり、その実質は装飾に石材を集中的に使用したことにあった。

これらのライオンあるいは有翼人面雄牛像は神格を示す角付き冠を着けていた。彼らの像は側柱の役を果たしており、頭から前脚までの半像は丸彫りで、胸あたりから後半身は高浮彫だった。正面からも側面からも見られるように五本脚を特徴としていたという。

アッシリアでラマッスが門を護るようになるのは前9世紀のアシュールナツィルパルⅡの時のことだったのか。

『アッシリア大文明展図録』は、アッシリアの彫刻作品の中で、見る者を最も威圧するのは、高さ5mにも及ぶ人面有翼雄牛像や人面有翼ライオン像などの巨大な守護像であろう。このような像は通常、30トンもの重さの岩塊から造られており、像を移動させるのはたいへんなことであった。その移動の様子は、センナケリブ(前704-681年)の宮殿から出土した浮き彫りに描かれているが、何百人もの男たちが力をあわせて荷ぞりに載せた巨像を引きずって動かした。

アッシュールナツィルパルⅡ世の宮殿からは、小さめの守護像も数多く出土している。部屋によっては守護像が浮き彫りで壁面に描かれているところもあり、いつの時代でもそれらは例外なく出入口に位置するように置かれているという。

後期ヒッタイトのあまり大きくないライオン像も、宮殿の門というよりも、部屋の出入口にあったものかも。

ところが、後期ヒッタイト時代には、新アッシリア帝国のラマッスよりも古いかも知れないライオン像があった。

城門のライオン 石灰岩 高124㎝ マラティヤ、アスランテペ 前10-9世紀 アンカラ、アナトリア文明博物館蔵

同館図録は、ヒッタイトの伝統的特徴を示しているという。

イスタンブール考古学博物館オリエント館の後期ヒッタイト時代のライオンと比べると、たてがみが巻き毛だったり、尻尾がラマッスのように後ろに垂れていたり、やや趣を異にしている。

それに、前10-9世紀と、他のライオンにくらべて早い時期のものだ。

アッシリアのレリーフとして有名な宮殿の浮彫壁面がヒッタイト帝国のオルトスタットを真似て制作されるようになったのなら、門を護る動物というのもヒッタイトから伝播したという可能性もあるのではないだろうか。

関連項目

イスタンブール考古学博物館6 古代オリエント館1

※参考文献

「アッシリア大文明展図録」(1996年 朝日新聞社)

「アナトリア文明博物館図録」(アンカラ、アナトリア文明博物館)

「四大文明 メソポタミア文明展図録」(2000年 NHK)

「世界美術大全集東洋編16 西アジア」(2000年 小学館)

2011/09/20

イスタンブール考古学博物館で思い出した1 アナトリアの青銅器時代の鹿

イスタンブール考古学博物館のオリエント館にあったヒッタイト帝国時代のオルトスタット(前14世紀頃か)には、立ち上がった有翼のライオンの後ろに牝鹿と牡鹿が続く。上の小さな説明パネルには、このオルトスタットが門の片側にあったことを示している。

これを見て、青銅器時代にはアナトリアでは多く表されていたこの枝の多い角のある鹿が、後にやってきたヒッタイト人の守護神の配下となってしまったのかと思った。

鹿の像はアンカラのアナトリア文明博物館にたくさん展示されていた。

儀式用スタンダード 青銅 24㎝ アラジャフユック出土 前3千年紀後半

同館図録は、祭式に用いられたこれらの品々の多くは牛の角で囲んだ形が多い。すべて墓から出土したものという。

角のある鹿は、これまで北方ユーラシアを初め、各地で見てきたが、青銅器時代までさかのぼるものはなかった。

鹿の角は毎年春に抜けて生え替わるので、輪廻転生や豊穣を表すと何かで読んだような気がする。

それなら牛の角はずっと生え替わらないではないかと思うが、巨大な牛に大きな角があるというのは、力強さの象徴だろう。同館にはチャタルフユックの前6千年紀の部屋が再現されていたが、部屋の壁面にはたくさんの牛の頭が掛けられていた。

もっと古い時代の守護神だった牛が、青銅器時代には別の部族の守護神である鹿の眷属になったとも見える。

牡鹿の小像 青銅 高52.5㎝ アラジャフユック出土 前3千年紀後半

同館には他にも青銅の鹿はたくさんあった。こんな小像も見かけた。枝の多い鹿で、ヒッタイト時代の鹿に似ている。

頸部に2本のジグザグ文、胴部に同心円文の象嵌がある。

図録には、アラジャフユックの王家の墓の想像復元図がある。王の遺体が安置された木製の寝台の四隅に、このような鹿の小像が飾られている。そして、埋葬場所には平屋根がかけられ、屋根の縁に上のスタンダードが幾つも置かれている。

※参考文献

「アナトリア文明博物館図録」(アンカラ、アナトリア文明博物館)

これを見て、青銅器時代にはアナトリアでは多く表されていたこの枝の多い角のある鹿が、後にやってきたヒッタイト人の守護神の配下となってしまったのかと思った。

鹿の像はアンカラのアナトリア文明博物館にたくさん展示されていた。

儀式用スタンダード 青銅 24㎝ アラジャフユック出土 前3千年紀後半

同館図録は、祭式に用いられたこれらの品々の多くは牛の角で囲んだ形が多い。すべて墓から出土したものという。

角のある鹿は、これまで北方ユーラシアを初め、各地で見てきたが、青銅器時代までさかのぼるものはなかった。

鹿の角は毎年春に抜けて生え替わるので、輪廻転生や豊穣を表すと何かで読んだような気がする。

それなら牛の角はずっと生え替わらないではないかと思うが、巨大な牛に大きな角があるというのは、力強さの象徴だろう。同館にはチャタルフユックの前6千年紀の部屋が再現されていたが、部屋の壁面にはたくさんの牛の頭が掛けられていた。

もっと古い時代の守護神だった牛が、青銅器時代には別の部族の守護神である鹿の眷属になったとも見える。

牡鹿の小像 青銅 高52.5㎝ アラジャフユック出土 前3千年紀後半

同館には他にも青銅の鹿はたくさんあった。こんな小像も見かけた。枝の多い鹿で、ヒッタイト時代の鹿に似ている。

頸部に2本のジグザグ文、胴部に同心円文の象嵌がある。

図録には、アラジャフユックの王家の墓の想像復元図がある。王の遺体が安置された木製の寝台の四隅に、このような鹿の小像が飾られている。そして、埋葬場所には平屋根がかけられ、屋根の縁に上のスタンダードが幾つも置かれている。

※参考文献

「アナトリア文明博物館図録」(アンカラ、アナトリア文明博物館)

2011/09/16

ついに見つけたアカンサスの花

昔、トルコや中東方面に行った時、コリント式柱頭に表されたアカンサスを実際に見てみたいと探したが、見ることができなかった。知らずに撮った写真の向こうの方にアカンサスが茂っていたことを、後に知ったのだった。それについてはこちら

ところが、期待していなかった晩秋のイタリアで、青々と茂っていた。草も枯れ、木々の葉も落ちていく中で、こんなにつやつや青々としている植物を見たら、その生命力にちなみたいと柱頭の装飾に採り入れられたのではないか、そう思わせるほどの力強さだった。

ローマでは、パラティーノの丘の正面入口から入って東南方面を歩いていると朝の光を浴びて緑に輝く斜面があった。ただの雑草だろうと見過ごしてしまうところだったが、草の勢いに目を向けると、それがアカンサスだった。

秋だというのに、こんなに力がみなぎっていた。

ポンペイの遺跡にもあった。入場口から入って、劇場広場に行くまでの通路の木の根元にあった。木々が色づく季節にこんなに青い葉を繁らせているアカンサス。

そして初夏、イスタンブール考古学博物館の中庭に、やっぱり木の根元にアカンサスが一株だけ植わっていた。

イタリアのアカンサスよりも葉が細い。

蕾は初めて見た。下の方は少し色づいている。

実際に蔓が出てくりくりと伸びていくことはないのだが、この花の柄がどんどん伸びて、下から咲いていくのを見ると、アカンサス唐草のように渦を巻き、上へ左右へ広がっていきそうな勢いが感じられる。

おまけ

アカンサスの花の後は、6月のアテネで見ました。

ところが、期待していなかった晩秋のイタリアで、青々と茂っていた。草も枯れ、木々の葉も落ちていく中で、こんなにつやつや青々としている植物を見たら、その生命力にちなみたいと柱頭の装飾に採り入れられたのではないか、そう思わせるほどの力強さだった。

ローマでは、パラティーノの丘の正面入口から入って東南方面を歩いていると朝の光を浴びて緑に輝く斜面があった。ただの雑草だろうと見過ごしてしまうところだったが、草の勢いに目を向けると、それがアカンサスだった。

秋だというのに、こんなに力がみなぎっていた。

ポンペイの遺跡にもあった。入場口から入って、劇場広場に行くまでの通路の木の根元にあった。木々が色づく季節にこんなに青い葉を繁らせているアカンサス。

そして初夏、イスタンブール考古学博物館の中庭に、やっぱり木の根元にアカンサスが一株だけ植わっていた。

イタリアのアカンサスよりも葉が細い。

蕾は初めて見た。下の方は少し色づいている。

実際に蔓が出てくりくりと伸びていくことはないのだが、この花の柄がどんどん伸びて、下から咲いていくのを見ると、アカンサス唐草のように渦を巻き、上へ左右へ広がっていきそうな勢いが感じられる。

おまけ

アカンサスの花の後は、6月のアテネで見ました。

2011/09/13

アギア・ソフィア大聖堂のモザイク5 聖母マリアの顔さまざま

アギア・ソフィア大聖堂の後陣モザイクは様々な位置から見ることが出来るが、いずれも遠いのと、後陣が曲面であることから、なかなかピントが合わなかった。

ひょっとしてマリアの顔はテッセラが剝がれ落ちて、フレスコで補修してあるのではと、写真を見て思ったくらいだった。

しかし、やっぱりモザイクだったことが『天使が描いた』の図版でわかった。

後陣聖母子像 870年代。制作年代については異論もある。それについてはこちら

後陣は背景の金地もテッセラが隙間なく並んでいるが、このような顔などの描写には、もっと細かいテッセラを使って、まるで絵画のように描いている。

南玄関階上廊部屋デエシス 870年代

顔の方は衣服に使ったテッセラよりは小さいものを使ったようだが、元の画像が小さいので、解像度が悪い。

それでも、後陣のマリアと同時代に作られたとは思えない。イコノクラスム期に素人が隠れて造ったものが、後の時代に発見されたものということなら、納得できる出来映えだ。

内ナルテクスのリュネット、玉座のキリストとその前にひざまずく皇帝

皇帝はバシリオスⅠ(在位867-886年)ということで(『天使が描いた』より)867年以前とされる後陣のマリアよりも後に制作されたものだ。皇帝が一般的に言われるようにレオンⅥ(在位886-912年)であるとしても、後陣よりも後の制作ということになる。

マリアはキリストの右側の円の中に両手をキリストに向けて登場する。

顔を構成するテッセラは幾分か金地のテッセラよりは小さそうだが、後陣のマリアに比べると、表現力の差は歴然としている。首に多少の陰影表現があるくらいで、頬などはピンクのガラステッセラが作れなかったのかと思うほど、色彩に欠けている。

南玄関リュネット、聖母子とコンスタンティヌス、ユスティニアヌス帝 10世紀末。

顔の部分がテッセラの粒が見分けられるほどの図版がないのが残念だが、洗練された人物の表現はさまざまな感情移入を可能とする(『天使が描いた』より)という。

右目の瞳が目の輪郭よりも上にあるように見えるが、ほぼ正面を向いている。両側に皇帝が配されているので、片方だけに顔を向けるわけにもいかなかったのだろう。

南階上廊東壁、聖母子に寄進するヨアンニスⅡコムネノス、皇妃イリニと息子アレクシオス 1118-22年頃

両側の皇帝や皇妃と比べると隈の表現もある。

南階上廊南側、デエシス

ラテン人の手から首都を奪回し、ビザンティン帝国復興がかなったことを記念して、ミハイル8世が描かせたとして13世紀後半の制作と考えられている(『世界美術大全集6ビザンティン美術』より)。

最後の審判で、一人でも多く天国に行けるようキリストをとりなしているにしては、あまり希望のもてない表情だ。

午後にならないと光がマリアの顔に当たらないせいか、キリストの顔よりも黒ずんで見えるのが残念。

このように顔をアップで見ていくと、例えば目の上の赤い線など、不自然な色が差してあったりするが、ある程度の距離をおいて撮った写真で、それが効果的に配されたものであることに気づく。

もっとはきっきり見たいという思いで、できるだけアップに撮ろうとしてしまうが、実際にはあまりアップで見られないので、このような差し色はよくわからない。

※参考文献

「NHK日曜美術館名画への旅3 天使が描いた 中世Ⅱ」(1993年 講談社)

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」(1997年 小学館)

ひょっとしてマリアの顔はテッセラが剝がれ落ちて、フレスコで補修してあるのではと、写真を見て思ったくらいだった。

しかし、やっぱりモザイクだったことが『天使が描いた』の図版でわかった。

後陣聖母子像 870年代。制作年代については異論もある。それについてはこちら

後陣は背景の金地もテッセラが隙間なく並んでいるが、このような顔などの描写には、もっと細かいテッセラを使って、まるで絵画のように描いている。

南玄関階上廊部屋デエシス 870年代

顔の方は衣服に使ったテッセラよりは小さいものを使ったようだが、元の画像が小さいので、解像度が悪い。

それでも、後陣のマリアと同時代に作られたとは思えない。イコノクラスム期に素人が隠れて造ったものが、後の時代に発見されたものということなら、納得できる出来映えだ。

内ナルテクスのリュネット、玉座のキリストとその前にひざまずく皇帝

皇帝はバシリオスⅠ(在位867-886年)ということで(『天使が描いた』より)867年以前とされる後陣のマリアよりも後に制作されたものだ。皇帝が一般的に言われるようにレオンⅥ(在位886-912年)であるとしても、後陣よりも後の制作ということになる。

マリアはキリストの右側の円の中に両手をキリストに向けて登場する。

顔を構成するテッセラは幾分か金地のテッセラよりは小さそうだが、後陣のマリアに比べると、表現力の差は歴然としている。首に多少の陰影表現があるくらいで、頬などはピンクのガラステッセラが作れなかったのかと思うほど、色彩に欠けている。

南玄関リュネット、聖母子とコンスタンティヌス、ユスティニアヌス帝 10世紀末。

顔の部分がテッセラの粒が見分けられるほどの図版がないのが残念だが、洗練された人物の表現はさまざまな感情移入を可能とする(『天使が描いた』より)という。

右目の瞳が目の輪郭よりも上にあるように見えるが、ほぼ正面を向いている。両側に皇帝が配されているので、片方だけに顔を向けるわけにもいかなかったのだろう。

南階上廊東壁、聖母子に寄進するヨアンニスⅡコムネノス、皇妃イリニと息子アレクシオス 1118-22年頃

両側の皇帝や皇妃と比べると隈の表現もある。

南階上廊南側、デエシス

ラテン人の手から首都を奪回し、ビザンティン帝国復興がかなったことを記念して、ミハイル8世が描かせたとして13世紀後半の制作と考えられている(『世界美術大全集6ビザンティン美術』より)。

最後の審判で、一人でも多く天国に行けるようキリストをとりなしているにしては、あまり希望のもてない表情だ。

午後にならないと光がマリアの顔に当たらないせいか、キリストの顔よりも黒ずんで見えるのが残念。

このように顔をアップで見ていくと、例えば目の上の赤い線など、不自然な色が差してあったりするが、ある程度の距離をおいて撮った写真で、それが効果的に配されたものであることに気づく。

もっとはきっきり見たいという思いで、できるだけアップに撮ろうとしてしまうが、実際にはあまりアップで見られないので、このような差し色はよくわからない。

※参考文献

「NHK日曜美術館名画への旅3 天使が描いた 中世Ⅱ」(1993年 講談社)

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」(1997年 小学館)

2011/09/09

アギア・ソフィア大聖堂のモザイク4 後陣10聖母子像の制作年代

『天使が描いた』は、867年3月29日、コンスタンティノープルの総主教フォーティオスは、ハギア・ソフィア大聖堂のイコノクラスム終結後最初に復興されたイコンのまえで説教を行った。

「聖母は、全人類の救済のために生まれた造物主をその無垢な両手に抱く」

このときフォーティオスが言及しているのが、この聖母子のモザイクであると考えられているという。

イコノクラスムが終結したのが843年なので、それから24年以内に造られたのがこの聖母子像ということになる。

しかし、イコノクラスム期(730-843年)の100年余りの空白期に人物像が作られなかったとすると、その直後に、こんなみごとなモザイク壁画の制作が可能だったのだろうか。

写実的とは言わないが、着衣の襞の表現も素晴らしい。

同書は、同じハギア・ソフィアに残るほかのモザイクは状況証拠からほぼ成立年代がわかる。南玄関階上部屋に描かれた「デエシス」は870年代の制作。

保存状態もよくないが、テッセラはまばらで、デッサンも稚拙であるという。

後陣の聖母子像のモザイク壁画は、テッセラが隙間なく並んで、微妙な衣服の膨らみさえ表せているのに比べ、このマリアやキリストの着ているものは、襞なのか、テッセラの並べ方なのかさえ見分けられないくらいにひどい。聖母子像が867年以前の制作とすると、それよりも後で作られたこのモザイク画がこんなにも稚拙だということが納得できない。

南玄関階上廊にこのモザイク壁画があるということで、是非見ようと探したが、わからなかった。南玄関階上廊には鍵のかかったところを二箇所見つけた。きっとそのどちらかにあるのだろう。

内ナルテクスのリュネットに表された「玉座のキリストとその前にひざまずく皇帝」のモザイクについては、皇帝はおそらくバシリオス一世(在位867-886年)であり、皇帝が自らの謙遜と神の前に喜んでひざまずくといった表現は、869年のコンスタンティノープルの公会議以降間もなくの制作と考えられる。イコノクラスム終了後しばらくの作品ということになるが、平面的で稚拙、陰影表現も線をなぞるようにしかモザイク片(テッセラ)を並べていないという。

しかし、これではモザイク壁画が稚拙かどうか判断できない。

いくら実物を見るのが一番とはいえ、遠くからしか見られなかったり、高すぎて、図像を正面から捉えられなかったりするものよりも、書物の図版の方が分かり易い。

確かにテッセラが横に並んだ風に見える。

ハギア・ソフィアに残る100年後の10世紀末のモザイク「聖母子とコンスタンティヌス帝とユスティニアヌス帝」の聖母の部分を見よう。9世紀のモザイクとのデッサン力の差はあきらかであり、しかも洗練された人物の表情はさまざまな感情移入を可能にするという。

これも現地で見上げただけではわからないものだった。

アプシスの聖母のモザイクの出来は、むしろ10世紀末のモザイクの方に近いと言いたくなる。しかし力強い写実とほとんど肉感的なまでの表現は10世紀末のモザイクには見られない。これはイコノクラスム以前にさかのぼる要素である。最近、カナダのビザンティン美術史家イコノミデス起用綬は、フォーティオスの説教のなかでの「聖母は幼子を見つめている」との記述が現存するモザイクと一致していないことを根拠に、フォーティオスが記述しているのはこのモザイクではなく、なにか別の板絵であり、このモザイクはイコノクラスムの中断期すなわち800年前後の作で、フォーティオスの時代には塗り込まれていて隠蔽されていたとの新説を提出したが、様式的な整合性を考えるとありえないことではないという。

面白い説だが、イコノクラスムの中間期のビザンティン美術の様式がわからないので、何とも判断のしようがない。

これに対して『イスタンブールの大聖堂』は、この説は、私にはちょっとトリッキーすぎるし非現実的なように思われる。私は、定説のように、アプシス・モザイクはフォーティオスの説教の直前に完成したと考えているという。

※参考文献

「NHK日曜美術館名画への旅3 天使が描いた 中世Ⅱ」(1993年 講談社)

「イスタンブールの大聖堂 モザイク画が語るビザンティン帝国」(浅野和生 2003年 中央公論新社)

「聖母は、全人類の救済のために生まれた造物主をその無垢な両手に抱く」

このときフォーティオスが言及しているのが、この聖母子のモザイクであると考えられているという。

イコノクラスムが終結したのが843年なので、それから24年以内に造られたのがこの聖母子像ということになる。

しかし、イコノクラスム期(730-843年)の100年余りの空白期に人物像が作られなかったとすると、その直後に、こんなみごとなモザイク壁画の制作が可能だったのだろうか。

写実的とは言わないが、着衣の襞の表現も素晴らしい。

同書は、同じハギア・ソフィアに残るほかのモザイクは状況証拠からほぼ成立年代がわかる。南玄関階上部屋に描かれた「デエシス」は870年代の制作。

保存状態もよくないが、テッセラはまばらで、デッサンも稚拙であるという。

後陣の聖母子像のモザイク壁画は、テッセラが隙間なく並んで、微妙な衣服の膨らみさえ表せているのに比べ、このマリアやキリストの着ているものは、襞なのか、テッセラの並べ方なのかさえ見分けられないくらいにひどい。聖母子像が867年以前の制作とすると、それよりも後で作られたこのモザイク画がこんなにも稚拙だということが納得できない。

南玄関階上廊にこのモザイク壁画があるということで、是非見ようと探したが、わからなかった。南玄関階上廊には鍵のかかったところを二箇所見つけた。きっとそのどちらかにあるのだろう。

内ナルテクスのリュネットに表された「玉座のキリストとその前にひざまずく皇帝」のモザイクについては、皇帝はおそらくバシリオス一世(在位867-886年)であり、皇帝が自らの謙遜と神の前に喜んでひざまずくといった表現は、869年のコンスタンティノープルの公会議以降間もなくの制作と考えられる。イコノクラスム終了後しばらくの作品ということになるが、平面的で稚拙、陰影表現も線をなぞるようにしかモザイク片(テッセラ)を並べていないという。

しかし、これではモザイク壁画が稚拙かどうか判断できない。

いくら実物を見るのが一番とはいえ、遠くからしか見られなかったり、高すぎて、図像を正面から捉えられなかったりするものよりも、書物の図版の方が分かり易い。

確かにテッセラが横に並んだ風に見える。

ハギア・ソフィアに残る100年後の10世紀末のモザイク「聖母子とコンスタンティヌス帝とユスティニアヌス帝」の聖母の部分を見よう。9世紀のモザイクとのデッサン力の差はあきらかであり、しかも洗練された人物の表情はさまざまな感情移入を可能にするという。

これも現地で見上げただけではわからないものだった。

アプシスの聖母のモザイクの出来は、むしろ10世紀末のモザイクの方に近いと言いたくなる。しかし力強い写実とほとんど肉感的なまでの表現は10世紀末のモザイクには見られない。これはイコノクラスム以前にさかのぼる要素である。最近、カナダのビザンティン美術史家イコノミデス起用綬は、フォーティオスの説教のなかでの「聖母は幼子を見つめている」との記述が現存するモザイクと一致していないことを根拠に、フォーティオスが記述しているのはこのモザイクではなく、なにか別の板絵であり、このモザイクはイコノクラスムの中断期すなわち800年前後の作で、フォーティオスの時代には塗り込まれていて隠蔽されていたとの新説を提出したが、様式的な整合性を考えるとありえないことではないという。

面白い説だが、イコノクラスムの中間期のビザンティン美術の様式がわからないので、何とも判断のしようがない。

これに対して『イスタンブールの大聖堂』は、この説は、私にはちょっとトリッキーすぎるし非現実的なように思われる。私は、定説のように、アプシス・モザイクはフォーティオスの説教の直前に完成したと考えているという。

※参考文献

「NHK日曜美術館名画への旅3 天使が描いた 中世Ⅱ」(1993年 講談社)

「イスタンブールの大聖堂 モザイク画が語るビザンティン帝国」(浅野和生 2003年 中央公論新社)

2011/09/06

アギア・ソフィア大聖堂のモザイク3 イコノクラスム期

地上階北側廊天井の異様なモザイク群はイコノクラスム期のものか、イコノクラスム以降のものかよくわからないものがあった。

その中で赤いテッセラで表されたのが十字架を元にしたような幾何学文で、その上あるいは下にも独特の文様のモザイクがあるのだった。

その一つを拡大してみると、赤い文様の上に多色による幾何学文があるのがわかったので、勝手に赤い十字架はイコノクラスム期、その上の文様はイコノクラスム以降のものとした。

赤い線をほとんど壊さずに上の文様の色ガラステッセラを嵌め込んでいくのは、かなり難しい作業ではないかと思ったりもするが、同時期にこのような二重の文様をつくるようなこともしないだろうと判断した。

この円い文様には細かい文様がちりばめられていて、その中に円に四弁花文と正方形に卍文という組み合わせが交互に並んだ黒っぽい文様帯がある。このモティーフは、モザイク壁の縁や隅の部分の文様帯と同じだが、創建時の文様帯とは異なっている。

ここに一つの図版がある。

階上廊附属小部屋の壁面モザイクで、8世紀後半に造られたらしい。

『世界美術大全集6ビザンティン美術』は、8世紀初めには、小アジアを中心に画像崇拝に反対する勢力が強まった。皇帝レオン3世(在位716-740)は726年、コンスタンティノポリスの大宮殿のハルキ(カルケー、青銅)門に掲げられていたキリスト像のイコンを撤去したのを皮切りに、イコン崇拝の禁止に乗り出した。イコンは集めて焼かれ、聖堂の壁画は壊されたり、漆喰で塗り込められたりした。これが聖像論争(イコノクラスム)の始まりである。聖像論争時代には宗教的な人物像を描くことは禁じられ、聖堂の壁画にはもっぱら十字架などの装飾が行われた。アギア・ソフィア大聖堂内の一室を飾るいくつもの十字架のモザイクはこの時代のものである。非宗教的な題材の美術については禁止の対象にならなかったという。

色は不明だがグラデーションのある円の中に十字架が表されていて、北側廊の十字架とはだいぶ異なるものだ。

文様帯はどうだろう。斜めに置かれた正方形の各辺に短い線のあるものと、正方形の対角に広がる四弁花文が交互に描かれていて、北側廊の文様帯とは異なる。

ということは、北側廊のモザイクは、イコノクラスム期のものではないということになる。

植物の文様はかなり大きく、密集して描かれたようで、リュネットの外側にはチューリップの株のような大きな葉から小さな花が出るというモティーフが、両側から上方向にぎっしりと描かれている。

文様帯を一つ挟んで、アカンサスの力強い株から、上へ上へと葉が伸びるという生命力溢れるものとなっている。宗教的なもの以外は構わないとはいえ、こんな賑やかなものだとは。

植物文や幾何学文、縁の文様帯などがわずかに残されて、主要部分に十字架だけを表す、イコノクラスム期とはそのような時代だと思っていた。

また、『イスタンブールの大聖堂』は、創建時の聖ソフィア大聖堂にはモザイクがなかったらしい。

イコン崇敬が一般民衆に浸透している反面、聖像禁止論者も、特に聖職者の間で一定の勢力を持っていた。皇帝としては、国民統合のシンボルを作ろうとする以上、それにも配慮する必要があった。このような理由で、建設当初の聖ソフィア大聖堂には、聖像は描かれなかったと考えられているのである。

聖像反対派は、聖人の人物像を否定し、十字架だけを聖なる印として認めていた。聖ソフィア大聖堂と総主教宮殿をつなぐ部屋には十字架をいくつも描いたモザイクがある。この十字架のモザイクは聖像論争時代のものであろうという。

このアギア・ソフィア大聖堂と総主教宮殿をつなぐ部屋というのが、階上廊附属小部屋にあたるのだろう。

ということは、創建時になかった聖人を描いたモザイクが、総主教が行き来する部屋に、創建からイコノクラスム期の間に作られた時代がある、ということになる。

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」(1997年 小学館)

その中で赤いテッセラで表されたのが十字架を元にしたような幾何学文で、その上あるいは下にも独特の文様のモザイクがあるのだった。

その一つを拡大してみると、赤い文様の上に多色による幾何学文があるのがわかったので、勝手に赤い十字架はイコノクラスム期、その上の文様はイコノクラスム以降のものとした。

赤い線をほとんど壊さずに上の文様の色ガラステッセラを嵌め込んでいくのは、かなり難しい作業ではないかと思ったりもするが、同時期にこのような二重の文様をつくるようなこともしないだろうと判断した。

この円い文様には細かい文様がちりばめられていて、その中に円に四弁花文と正方形に卍文という組み合わせが交互に並んだ黒っぽい文様帯がある。このモティーフは、モザイク壁の縁や隅の部分の文様帯と同じだが、創建時の文様帯とは異なっている。

ここに一つの図版がある。

階上廊附属小部屋の壁面モザイクで、8世紀後半に造られたらしい。

『世界美術大全集6ビザンティン美術』は、8世紀初めには、小アジアを中心に画像崇拝に反対する勢力が強まった。皇帝レオン3世(在位716-740)は726年、コンスタンティノポリスの大宮殿のハルキ(カルケー、青銅)門に掲げられていたキリスト像のイコンを撤去したのを皮切りに、イコン崇拝の禁止に乗り出した。イコンは集めて焼かれ、聖堂の壁画は壊されたり、漆喰で塗り込められたりした。これが聖像論争(イコノクラスム)の始まりである。聖像論争時代には宗教的な人物像を描くことは禁じられ、聖堂の壁画にはもっぱら十字架などの装飾が行われた。アギア・ソフィア大聖堂内の一室を飾るいくつもの十字架のモザイクはこの時代のものである。非宗教的な題材の美術については禁止の対象にならなかったという。

色は不明だがグラデーションのある円の中に十字架が表されていて、北側廊の十字架とはだいぶ異なるものだ。

文様帯はどうだろう。斜めに置かれた正方形の各辺に短い線のあるものと、正方形の対角に広がる四弁花文が交互に描かれていて、北側廊の文様帯とは異なる。

ということは、北側廊のモザイクは、イコノクラスム期のものではないということになる。

植物の文様はかなり大きく、密集して描かれたようで、リュネットの外側にはチューリップの株のような大きな葉から小さな花が出るというモティーフが、両側から上方向にぎっしりと描かれている。

文様帯を一つ挟んで、アカンサスの力強い株から、上へ上へと葉が伸びるという生命力溢れるものとなっている。宗教的なもの以外は構わないとはいえ、こんな賑やかなものだとは。

植物文や幾何学文、縁の文様帯などがわずかに残されて、主要部分に十字架だけを表す、イコノクラスム期とはそのような時代だと思っていた。

また、『イスタンブールの大聖堂』は、創建時の聖ソフィア大聖堂にはモザイクがなかったらしい。

イコン崇敬が一般民衆に浸透している反面、聖像禁止論者も、特に聖職者の間で一定の勢力を持っていた。皇帝としては、国民統合のシンボルを作ろうとする以上、それにも配慮する必要があった。このような理由で、建設当初の聖ソフィア大聖堂には、聖像は描かれなかったと考えられているのである。

聖像反対派は、聖人の人物像を否定し、十字架だけを聖なる印として認めていた。聖ソフィア大聖堂と総主教宮殿をつなぐ部屋には十字架をいくつも描いたモザイクがある。この十字架のモザイクは聖像論争時代のものであろうという。

このアギア・ソフィア大聖堂と総主教宮殿をつなぐ部屋というのが、階上廊附属小部屋にあたるのだろう。

ということは、創建時になかった聖人を描いたモザイクが、総主教が行き来する部屋に、創建からイコノクラスム期の間に作られた時代がある、ということになる。

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」(1997年 小学館)

2011/09/02

アギア・ソフィア大聖堂モザイク2 唐草文は

アギア・ソフィア大聖堂の内ナルテクスのモザイクが創建当初のものとされ、、窓際に表されたアカンサス唐草は力強いものだ。

アカンサスの葉らしい肥痩のある表現だ。

オリジナルのモザイクにはやっぱり赤い線がある。

唐草文、または蔓草文は階上廊の身廊を囲む列柱の間にあるアーチの下側に残っている。果たしてそれらはオリジナルのモザイクなのだろうか。赤い線はあるのだろうか。

①北西エクセドラ列柱アーチ下

アカンサス唐草だと葉が渦を巻くが、この茎には葉がない。というよりも、渦を巻いて伸びた細い枝から葡萄の葉があちこちに出ている。渦の先にあるのが葡萄の実かどうか、はっきりわからない。

赤い線はない。

②北身廊列柱アーチ下

風変わりな蔓草文だ。葉はアカンサス風だが、渦の中心には3つの花が咲いたりしてアカンサス唐草らしくない。

唐草文を赤い線が囲み、パネルのようだ。オリジナルといえるのだろうか。

補修があるが、これが一番アカンサス唐草らしい。

ここでも赤い線が唐草文を囲んでいる。

③北東エクセドラ列柱アーチ下

葡萄の実が渦巻の外に出て、実の一つ一つがわかる。

赤い線は見当たらない。

くにゃくにゃとあちこちに伸びた細い蔓が変則的だが、アカンサス唐草だ。

赤い線はない。

葡萄唐草。葉が2色で表されているのもあり、完成された形だ。

赤い線はない。

④南西エクセドラ列柱アーチ下(実際は金色に輝いている)

おそらくアカンサス唐草の変形だろうが、別の植物を無理矢理唐草に仕立てたようだ。

赤い線はない。

葡萄唐草で、葡萄の実が渦の中央に描かれているのだろうが、上手とは言えない。

赤い線はない。

⑤南身廊列柱アーチ下

葡萄唐草だろう。渦がくるくると巻いている。

赤い線ある。

⑥南東エクセドラアーチ下(ビデオからとったため解像度が悪い)

アカンサス唐草に葡萄の実がついているようだ。

赤い線はなさそう。

ひよっとして、オリジナルのモザイクパネルは、赤い線が唐草文をパネルのように仕切っているのかと思ったが、赤い線がないからといって、オリジナルではないとも言い切れない気もする。

内ナルテクスのモザイクはオリジナルとされている。文様が均一なのは、入口で目立つからかも知れない。

それに対して階上廊アーチ下の部分はあまり目立たないので、多数の職人がそれぞれの頭に浮かんだ唐草を描いたのかも知れない。それで、オリジナルのものでもこんな風に多様な唐草文様があるのかも。

アカンサスの葉らしい肥痩のある表現だ。

オリジナルのモザイクにはやっぱり赤い線がある。

唐草文、または蔓草文は階上廊の身廊を囲む列柱の間にあるアーチの下側に残っている。果たしてそれらはオリジナルのモザイクなのだろうか。赤い線はあるのだろうか。

①北西エクセドラ列柱アーチ下

アカンサス唐草だと葉が渦を巻くが、この茎には葉がない。というよりも、渦を巻いて伸びた細い枝から葡萄の葉があちこちに出ている。渦の先にあるのが葡萄の実かどうか、はっきりわからない。

赤い線はない。

②北身廊列柱アーチ下

風変わりな蔓草文だ。葉はアカンサス風だが、渦の中心には3つの花が咲いたりしてアカンサス唐草らしくない。

唐草文を赤い線が囲み、パネルのようだ。オリジナルといえるのだろうか。

補修があるが、これが一番アカンサス唐草らしい。

ここでも赤い線が唐草文を囲んでいる。

③北東エクセドラ列柱アーチ下

葡萄の実が渦巻の外に出て、実の一つ一つがわかる。

赤い線は見当たらない。

くにゃくにゃとあちこちに伸びた細い蔓が変則的だが、アカンサス唐草だ。

赤い線はない。

葡萄唐草。葉が2色で表されているのもあり、完成された形だ。

赤い線はない。

④南西エクセドラ列柱アーチ下(実際は金色に輝いている)

おそらくアカンサス唐草の変形だろうが、別の植物を無理矢理唐草に仕立てたようだ。

赤い線はない。

葡萄唐草で、葡萄の実が渦の中央に描かれているのだろうが、上手とは言えない。

赤い線はない。

⑤南身廊列柱アーチ下

葡萄唐草だろう。渦がくるくると巻いている。

赤い線ある。

⑥南東エクセドラアーチ下(ビデオからとったため解像度が悪い)

アカンサス唐草に葡萄の実がついているようだ。

赤い線はなさそう。

ひよっとして、オリジナルのモザイクパネルは、赤い線が唐草文をパネルのように仕切っているのかと思ったが、赤い線がないからといって、オリジナルではないとも言い切れない気もする。

内ナルテクスのモザイクはオリジナルとされている。文様が均一なのは、入口で目立つからかも知れない。

それに対して階上廊アーチ下の部分はあまり目立たないので、多数の職人がそれぞれの頭に浮かんだ唐草を描いたのかも知れない。それで、オリジナルのものでもこんな風に多様な唐草文様があるのかも。

登録:

投稿 (Atom)