夢ばかりなる日さんが六葉で猪目もに「柿蔕文、ありましたよ。仏足石に、それも取り巻くように沢山。かかとに少しおおきいのが」とコメントされていたMIHO MUSEUM蔵「仏足石」について、図録を調べてみると、それは中国のものではなく、ガンダーラ出土のものであることがわかった。とすれば、柿蔕文が西漸したものというより、ヘレニズムの意匠が伝播したものと考えた方が自然であると思う。

このような蔓草文と四弁花文の組合せは他にも遺品がある。下図の執金剛神は獅子の頭を被ったヘラクレスの姿に表されており、西方からの影響が明らかである。

このような蔓草文と四弁花文の組合せは他にも遺品がある。下図の執金剛神は獅子の頭を被ったヘラクレスの姿に表されており、西方からの影響が明らかである。 四弁花文はかつてのシルクロードの西の要衝パルミラにもよく見られる意匠である。下図のように敷き布団(クッション)や衣服の帯文様によく用いられている。

四弁花文はかつてのシルクロードの西の要衝パルミラにもよく見られる意匠である。下図のように敷き布団(クッション)や衣服の帯文様によく用いられている。 上図の四弁花文は細い花弁であったが、衣服と同じ意匠が建物にも用いられているのがパルミラの特徴のようだ。下図の建物の一部と思われるものにも四弁花文が表され、先が尖っている。

上図の四弁花文は細い花弁であったが、衣服と同じ意匠が建物にも用いられているのがパルミラの特徴のようだ。下図の建物の一部と思われるものにも四弁花文が表され、先が尖っている。 また、ガンダーラ出土のものには五弁花文や、五弁花文と蔓草文を組み合わせたものがある。

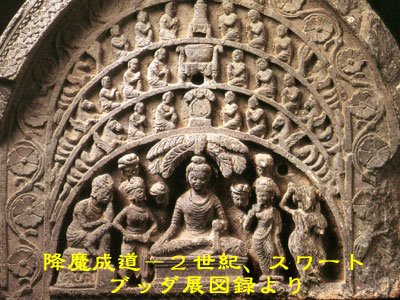

また、ガンダーラ出土のものには五弁花文や、五弁花文と蔓草文を組み合わせたものがある。 五弁花文はパルミラにもあるだろうと探したが、六弁花文しか見つけることができなかった。下図は六弁花文と蔓草文の組合せだが、ガンダーラのものよりも洗練された意匠になっている。当時のパルミラは貝紫などの交易で潤っていたので、各地からそれぞれの一級品や腕の良い職人が集まったのだろう。

五弁花文はパルミラにもあるだろうと探したが、六弁花文しか見つけることができなかった。下図は六弁花文と蔓草文の組合せだが、ガンダーラのものよりも洗練された意匠になっている。当時のパルミラは貝紫などの交易で潤っていたので、各地からそれぞれの一級品や腕の良い職人が集まったのだろう。  もっとも、五弁花の蔓草文は中央アジアにもある。紀元前のMIHO MUSEUM蔵線刻文皿(解説文・各種拡大図等が出てきます)に見ることができる。

もっとも、五弁花の蔓草文は中央アジアにもある。紀元前のMIHO MUSEUM蔵線刻文皿(解説文・各種拡大図等が出てきます)に見ることができる。同解説は、この種のギリシャ起源のモティーフを線刻したヘレニズム期の銀器はいくつか知られているが、下顎の描写を忘れたとしか思えないライオンのリングハンドル意匠、かなり簡略化された四弁花文やあまり構造を理解しているとは思われない蔓草文などは、中央アジアという辺境の工房で作られたことを示しているという。

このように、すでに紀元前にすでに中央アジアにも蔓草文や花文という意匠は伝播していたのだ。

ところで、以上の画像のうち明記のないものは、シリアのパルミラ遺跡で撮ったものである。こういう風に見てみると、奇数信仰の強いオリエントの地にあって、パルミラの人たちは偶数信仰だったのだろうかと思うくらい奇数がない。この他にも6弁花と8弁花もあった。その中から6弁花の1つが下図である。

これはパルミラの記念門の中央の門のアーチ形(ヴォールト)天井部の写真だが、夢ばかりなる日さんの六角形の釘隠によく似ている。似て非なるものということか。

これはパルミラの記念門の中央の門のアーチ形(ヴォールト)天井部の写真だが、夢ばかりなる日さんの六角形の釘隠によく似ている。似て非なるものということか。という訳で、柿の蔕はすごかった 中国古代の暮らしと夢展よりで示した副葬品の望楼(後漢)の屋根の先に付いた柿の蔕と、夢ばかりなる日さんがお持ちの釘隠がよく似ているというコメントに端を発し、中国の後漢以前の柿蔕文あるいは四葉文を遡ると戦国時代に行き着き、また、今回は西方由来のものは花弁の数がいろいろある花文であることを見てきました。いかがでしょうか、夢ばかりなる日さん。

※参考文献

「MIHO MUSEUM南館図録」同館

「三蔵法師の道展図録」1998年 NHK

「ブッダ展図録」1999年 朝日新聞社

「世界美術大全集東洋編16 西アジア」2000年 小学館