ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2017/07/28

パサルガダエもナクシェ・ロスタムも拝火神殿ではなかった

『ペルシア建築』はパサルガダエの拝火神殿について、聖火のためには方形の塔があった。この塔は今では崩壊しているが、ナクシェ・ロスタムにある塔とよく似ており、その類似性は拝火信仰の歴史がいかに古いものであるかを物語るという。

ナクシェ・ロスタムの拝火神殿はよく残っているので、パサルガダエの方も入口へと登っていく階段の様子が想像し易い。

金の板が嵌め込まれていたという長方形のくぼみも同じような配置であるし。

正面

大阪大学 イラン祭祀信仰プロジェクトのパサルガダエは、ダリウス二世王墓の前に建っている高さ12.5m,幅7.3mの方形の建造物である。便宜上「ゾロアスターのカアバ」と呼ばれるが,地元の伝承上の俗称であり,ゾロアスターとは何の関係もない。三階建てを思わせる窓がついているが,いずれもめくら窓である。基盤から6.35mのところにドアがある。そこに至る階段は下部のみが残っている。この建造物の目的は諸説が出されているが,不明である。王の即位礼で使用された可能性が一番高い。なお,東壁下部にはサーサーン朝の王シャーブフル一世の中期ペルシア語碑文が刻まれている。南壁下部にはそのギリシア語版が,西壁下部にはパルティア語版が刻まれている。また,東壁の中期ペルシア語碑文の下部にはケルティールの中期ペルシア語碑文も刻まれているという。

なんと、ゾロアスター教の拝火神殿ではなかった。パサルガダエの遺構の説明で、ガイドのレザーさんが「カンビュセス2世の墓という説もあります」というのも、可能性はあるかも。

遺跡の説明板は、「ゾロアスター教のカーバ神殿」として知られる石の塔。この2世紀の間、誤って拝火神殿と解釈されてきたという。

入口上部の軒

内部は何もない空間。

説明板は、この建物はアケメネス朝時代に建てられたパサルガダエのコピーで、石造技術はペルセポリスの全ての特徴を示す。特に燕の尾状の金属の留め具(鎹)はダリウスとクセルクセスの時代に使用された。これは重要な構造であった。というのも、シャープール1世(後239-70年)が壁の低いところに3カ国語(パルティア語、中期ペルシア語、ギリシア語)の碑文を残していて、彼の血筋、その帝国の拡張、ローマ帝国の3皇帝(ゴルディアヌス3世、ピリップス・アラブス、ウァレリアヌス)に対する勝利、家族と臣下、そして宗教上の寄付を記した。後に高位の祭司カルティールが東壁に碑文を残しているという。

西壁

説明板は、黒い石で造られた様々な四角形の壁龕が白っぽい壁に配置されているのは、偽窓のある三階建てのアパートを思わせるという。

確かに異なったタイプの窓が一対ずつ3段造られているので、そう見えるかも。

パサルガダエの石塔には屋根に突き出した歯形の装飾があったが、ナクシェ・ロスタムでは、それが四壁頂部に整然と並んでいる。

説明板は、7.3X7.3m平面で、3段の基壇の上に立っている。その下半分は中身が詰まっていて、上部は5mの高さの部屋のようになっている。30段の石段が北にある唯一の扉口へと続き、屋根は4つの巨大な石でできているという。

ペルシアでは、拝火神殿はこのような建物だと思っていたら、とんでもなかった。

拝火神殿の建物とされているものは、

タフティ・サンギンのオクス神殿(正確な年代は不明、前5-3世紀にも使われた)

時代としてはアケメネス朝からヘレニズム期になるので、アケメネス朝期の拝火神殿はこのような平面だったのえも。

外壁は城壁のように、7箇所に監視塔のような矩形の突起があり、永遠の火を燃やし続けるアーティシュガーが2箇所もある。

外観は翼の短いT字形。

もっと古い拝火神殿は、

ティリヤ・テペ遺跡の拝火神殿(『黄金のアフガニスタン展図録』より)

同展図録は、前2千年紀中頃には拝火教神殿が建てられたという。

城壁の監視塔のような円形の出っ張りが6箇所ある。

マルグシュの遺跡トゴロク21号神殿(前3-2千年紀中頃) 平面図(『世界美術大全集東洋編15』より)

『シルクロードの古代都市』は、「要塞」の外側、東側の隅に、平面図では大小2つの円が見えるが、ここが火の祭壇であった。小さい円の部分には聖火を燃やした後の聖灰が積もっていた。サリアニディほか多くの研究者は、トゴロク21号の宗教がゾロアスター教の源流、つまりツァラトゥストラによって改革される前の原(プロト)ゾロアスター教だと考えているという。

この拝火神殿も円形の突起が6箇所ある。

ところで、『古代イラン世界』には、ナクシェ・ロスタムのゾロアスター教聖火壇としてこのような図版が掲載されている。

同書は、従来アカイメネス朝の時代の建造物と考えられてきたこの拝火壇は、現在ではその構造からみて、サーサーン朝以前には遡り得ないことが明らかにされているという。

確かに、ペルセポリスやナクシェ・ロスタムの王墓というアケメネス朝の建造物、あるいはそれを浮彫にしたものには、アーチというものは見られない。

よく見るとこの図版は同じような聖火壇が2つ並んでいる。

時代は不明だが、『イスラーム建築の世界史』にサーマーン廟の元になったジェッレのチャハール・ターク(拝火神殿)が紹介されている。

同書は、サーサーン朝ペルシアの国教はゾロアスター教で、火を神聖視することから拝火教とも呼ばれている。世界が始まってから消えることのない永遠の火を、アーティシュガー(火の場所)と呼ばれる神殿で燃やし続ける。そこから儀式のために火がチャハール・タークという神殿に運ばれる。4つのアーチという意味で、矩形の平面の四方にアーチを架けねその上にドームを戴く。当時周廊をもち、対をなした状態で、山間地に建てられていたという。

ナクシェ・ロスタムの聖火壇も対で造られているが、アーチは開口部ではなく、壁龕になっている。

拝火神殿は、時代や場所と共に姿は変わっていったようだが、言えるのは、パサルガダエの現地の説明板が「石塔」とし、拝火神殿と信じていたものも、ナクシェ・ロスタムで拝火神殿と通称されているものも、拝火神殿ではなかったのは確かだということである。

アケメネス朝の美術は古代西アジア美術の集大成←

→ナクシェ・ロスタムにエラム時代の浮彫の痕跡

関連項目

パサルガダエ1 要塞と拝火神殿

タフティ・サンギン遺跡オクス神殿

マルグシュ遺跡の出土物3 祭祀用土器が鍑(ふく)の起源?

※参考サイト

大阪大学 イラン祭祀信仰プロジェクトのパサルガダエ

※参考文献

「ペルシア建築」SD選書169 A.U.ポープ著 石井昭訳 1981年 鹿島出版会

「世界の大遺跡4 メソポタミアとペルシア」 編集増田精一 監修江上波夫 1988年 講談社

「図説ペルシア」 山崎秀司 1998年 河出書房新社

「黄金のアフガニスタン 守りぬかれたシルクロードの秘宝展図録」 九州国立博物館・東京国立博物館・産経新聞社 2016年 産経新聞社

「シルクロードの古代都市 アムダリヤ遺跡の旅」 加藤九祚 2013年 岩波書店(新書)

「世界美術大全集東洋編15 中央アジア」 1999年 小学館

「イスラーム建築の世界史 岩波セミナーブックスS11」 深見奈緒子 2013年 岩波書店

2017/07/25

アケメネス朝の美術は古代西アジア美術の集大成

『古代イラン世界』は、アケメネス朝の美術は、古代西アジア美術を集大成したもので、これ以上発展する余地がないとまでいわれている。事実、ペルセポリスの浮彫の図像を調べていけば、多くの図像がそれ以前の西アジア、エジプトの美術などにたどりつけるという。

それを手持ちの書籍の図版の範囲で見ていくと、

『古代イラン世界2』は、「怪獣と英雄ないし帝王の闘争図」は帝王のような人物は短剣で怪獣と闘っている。その冠がアケメネス朝の帝王のいずれのものとも決定しがたいので、このような帝王風の人物は祖先を英雄化したものであるといわれている。

むしろ、神に等しいと考えられた帝王を、個人レベルではなく、万世一系の帝王という観念のレベルでそのように描写したと考えたほうが妥当である。すなわち、怪獣と闘う帝王は「アケメネス朝による平和」を乱す「悪全般」を退治する善なる王権を象徴しているのであるという。

百柱の間東壁北扉口に牡牛と闘う国王の浮彫がある。

アルタクセルクセス1世が飛び掛かる牡牛の角を掴み、短剣で腹を刺している。建物の外側に王がいる。牡牛ではなく周りから攻め込んでくる敵や天変地異など全ての象徴のようなものだったならば、扉口の外側に怪獣を表した方が、宮殿に侵入するのを王が防いでいるという風に思えたのに。

同書は、このような観念はメソポタミアにおける「国王の獅子狩り」に匹敵するという。

この機会にアッシリアの浮彫もちょっとのぞいてみよう。

『アッシリア大文明展図録』は、古代メソポタミアにおいて、ライオン狩りは特別な意義を持っていた。早くも紀元前3000年以前から、王がライオンを狩る場面が描かれている。ライオンは野生の力を象徴し、王の任務はそれを自らの支配下に置くことであった。そしてある時から、ライオンを狩るのは王のみに認められた特権となったように考えられるという。

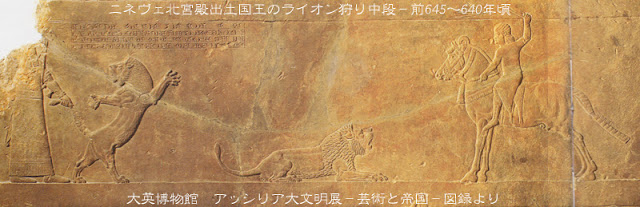

国王のライオン狩り アッシュール・バニパル王期(前645-640年頃) 縦159.0-160.0横264.0㎝ ニネヴェ北宮殿出土 大英博物館蔵

同展図録は、王は伝統的な国王のスポーツであるライオン狩りをたしなんだ。王の獲物となるライオンは、捕獲したり、飼育した後に、王の狩猟の獲物となった。この浮き彫りには、そのような主題が描かれている。

画面最上段には、一連の出来事が順を追って描かれている。画面の右手では、護身用の小さな檻の中から手を延ばしてライオンの入った檻の扉を持ち上げている。檻から出たライオンは、画面の左方向へと進んだところで、王の放った矢を受ける。ライオンは死なずに、盾持ちの男に守られて矢を射続けている王めがけて飛びかかる。この画面のさらに左手に描かれていた最終場面では、アッシリアの王の印章の構図と同じように王とライオンが一対一で対決し、王がライオンを剣で刺し殺している情景が描かれていたという。

同展図録は、騎手が、それほど興味を示してもいないようにも見えるライオンに手を出している。左手から王が現れて、ライオンの尾をつかんでいる。この画面では見えないが、王は右手に棍棒を持ち、ライオンの頭部を殴ろうとしていることは、浮き彫りに伴う説明文にも記述されているという。

王はライオンの尾を掴み、棍棒で殴ろうとしているが、向かい合ってはいない。

国王のライオン狩り アッシュールナツィルパル2世期(前875-860年頃) ニムルド北西宮殿西翼出土 縦98.0横139.5厚23.0㎝ 大英博物館蔵

同展図録は、アッシリア美術においては、勝者の戦車を引く馬の下に、倒れた敵ないしは犠牲者を描くのは常套手段である。この画面に描かれたライオンは身体に3本の矢を受けている。この画面は完結した構図ではなく、画面の右手には、別のライオンが描かれていたと推測されるという。

国王の雄牛狩り アッシュールナツィルパル2世期(前875-860年頃) ニムルド北西宮殿B室出土 石製板20上部 縦93.0横225.0厚9.0㎝ 大英博物館蔵

同展図録は、王の戦車は倒れた雄牛の上を画面右に向けて疾走してゆく。戦車上から雄牛を狩る人物がアッシュールナシルパルⅡ世その人であることは、彼の被っている特徴ある王冠から確認できる。この画面では、王は前方を向いて矢を射るかわりに、後方を向いて、背後から襲いかかってきた雄牛を狩っている。王は雄牛の角をつかみ、首に剣を突き刺している。

この浮き彫りは、玉座の近くの壁画を飾っていた作品の上半部である。おそらく王が特別に誇りに思っていた功績を表現したものと考えられるという。

王は牡牛の角を掴み、その首に短剣を刺しているが、互いに向かい合ってはいない。

「王の印章」の印影 サルゴン2世期(前715年) 粘土 径3.8厚2.0㎝ ニネヴェ出土 大英博物館蔵

同展図録は、このスタンプ印章の印影には、背後に房飾りが垂れ下がる王冠を戴き、キルトを身に着けた有髭のアッシリアの王の姿が描かれている。王は右向きに立ち、後脚で立ち上がったライオンのたてがみを左手でつかんで、その胸部を剣で突き刺している。ライオンは一方の前脚を頭の後ろに振り上げ、他方を身体の正面に下げた、独特の姿勢で描かれている。

この印影は、木製の箱の周囲にかけた紐の結び目に円盤状の粘土塊を置き、その上に押印されたものである。

衣装の細部や、王とライオンの大きさの比率、印章のサイズや縁飾りに使われる装飾文などにおいて多くのバリエーションが存在するが、この種の印章は3世紀間にわたって、アッシリアの王宮の経理実務や行政に関わる用途に使用され、「王の印章」として知られている。この種のスタンプ印章の実物はこれまで出土していないという。

これこそペルセポリスの扉口側壁の浮彫の元になったものではないかと思われるほどよく似た構図である。違いといえば、ライオンが牡牛に、たてがみではなく角を掴み、胸ではなく腹部を刺していることくらいだ。

『古代イラン世界』は、万国の門の出入り口に守護聖獣として有翼牡牛を一対ずつ配置するデザインもアッシリア帝国の宮殿出入り口に既に見られるという。

それについてはすでに記事にした。こちら

そこで今回はそのラマッスをどのように運んだかを表した浮彫の模写を、

人面有翼牡牛像を運ぶ浮彫の模写に基づく銅版画 原本はセンナケリブ王期(前704-681年)

『アッシリア大文明展図録』は、アッシリアの彫刻作品の中で、見る者を最も威圧するのは、高さ5mにも及ぶ人面有翼雄牛像や人面有翼ライオン像などの巨大な守護像であろう。このような像は、通常、30tもの重さの岩塊から造られており、像を移動の様子はセンナケリブの宮殿から出土した浮き彫りに描かれていが、何百人もの男たちが力をあわせて荷ぞりに載せた巨像を引きずって動かしたという。

岩塊に肢などを少し浮彫しただけで、頭部は切り出したままのものを運び、安置場所で細かく浮彫したのだろう。

『古代イラン世界』は、朝貢図はアッシリア帝国の美術にならったものであるという。

アパダーナ東階段には23ヶ国から朝貢してきた使節団が、それぞれに特産品や動物を伴って行進する様子が3段にわたって現されていた。

黒いオベリスク 前858-824年 黒色石灰岩 高202幅60㎝ 大英博物館蔵

『世界美術大全集東洋編16』は、シャルマネセル3世の晩年に制作された記念碑。石碑は四角柱で、そり頂部は3段の階段状になり、ジッグラトと呼ばれる神殿塔の形状を模している。

各段4面が一続きの主題を表現し、その内容は各パネル上部に銘文として刻まれている。

最上段のパネルにはイラン北西部に位置するギルザヌ国の王スアが、弓と矢を手にしたシャルマネセル3世の前にひれ伏す場面が描かれ、それに続くパネルに貢物(略)を運ぶ死者たちの行列が表現されている。

2段目のパネルには、イスラエル王オムリの息子であるイエフ王が、杯を手にしたシャルマネセル3世の前にひれ伏す場面が描かれ、それに続くパネルに貢物(略)を運ぶ死者たちの行列が表現されている。

3段目のパネルには、ムスリ国(おそらくエジプト)からの朝貢品として、二瘤駱駝、カバ、犀、アンテロープ、象、猿などの珍しい動物が運ばれてくる情景が描かれる。

4段目には、ライオンが鹿を襲う場面に続いて、スフ国(ユーフラテス河中流域)からの貢物として「銀、金、金製水差し、象牙、投げ槍、亜麻布」を運ぶ使者の行列が描かれる。

最下段には、ハッティ国からの使者が朝貢品を運ぶ情景が描かれている。このように各国からの朝貢を描くことによって、シャルマネセル3世の治世にアッシリアが影響を及ぼした広範な領域を示そうとする意図が読み取れるという。

たしかにアパダーナに繋がる朝貢図がアッシリアにあった。

『古代イラン世界』は、アパダーナの36本の巨大な石柱の柱頭を「2頭の牡牛の背合わせ像」で飾るデザインは、ルリスターンなどの山岳地帯の動物意匠に由来しようという。

あっと驚く指摘だった。以前からルリスタン青銅器、特に轡の動物表現には興味を持っていたが、それが双頭の牡牛形柱頭と結び付くとは思わなかった。

有翼人面獣身くつわ 前1千年紀前半 青銅 長12.7㎝ ルリスタン出土 岡山市立オリエント美術館蔵

ルリスタン青銅器といえばこのような動物などを象られた轡。口の左右にある鏡板から双頭の牡牛を創造したのだろうか。

馬形くつわ鏡板 前1千年紀前半 青銅 長9.9㎝ ルリスタン出土 岡山市立オリエント美術館蔵

ここで現された動物は馬だが、確かに双頭になっている。動物の前軀を左右に繋いだ造形は確かにルリスタン青銅器にあった。

『古代イラン世界』は、有翼円盤のアフラ・マズダ神の図像および、その左手に持つ環(正当な王位の象徴、クワルナフ)もアッシリアのアッシュール神像(淵源はエジプト)に由来するという。

円盤の中に姿を現した神は環を持っているのかどうか・・・

別の浮彫では左手で環を持っているが、日輪の背後に上半身を現す。

『世界美術大全集東洋編16』は、この浮彫りは、ニムルド北西宮殿の「玉座の間」から出土した。かつては玉座の間の真後ろに設置されて、王が玉座についた際に。その背景をなしていたきわめて重要な作品である。画面中央には「聖樹」が描かれ、その上方には有翼日輪の中にアッシュル神が表されている。アッシュル神は画面の右側を向き、アツシュルナツィルパル2世の表敬に応えるかのごとく、両手を肘から曲げて掲げている。

聖樹を挟んでその両側に繰り返される王の姿は、聖樹の幹を中心軸として180度回転した「面対称」の原理に基づいて表現されている。「線」を対称軸とする通常の「鏡像(ミラー・イメージ)」とは異なるという。

この浮彫を見ると、どちらが王か迷ってしまう。次に、どちらも王で、左右ともに右手を人差し指で有翼日輪を指して礼拝しているのだと気付く。

そして有翼日輪の中から神が上半身を現し、左手で環を持っている。

ラメセス3世葬祭殿第2中庭柱廊天井 新王国第20王朝、前1160年頃

『世界美術大全集2エジプト美術』は、第20王朝2代目のラメセス3世は、第19王朝の大王ラメセス2世にあやかり自らの名をラメセスとした王。

禿鷲の翼をもつ有翼日輪が刻されている。

有翼日輪のさらに奥の天井が高くなった部分には、両翼を広げたネクベト(禿鷲の女神)の図像が並んで描かれている。翼を広げたネクベトの図像は、新王国時代に好んで描かれたものであり、王宮や神殿、王墓の通路などの天井などを飾っているという。

ラメセス2世が造立したアブシンベル大神殿にもネクベトの図像が並んでいるが、有翼日輪はないので、エジプトにおいて有翼日輪は、この頃に完成した文様ではないだろうか。

しかし、アビドスのセティ1世葬祭殿の壁に有翼日輪の浮彫があった。セティ1世は第19王朝第2代の王(前13世紀前半)で、この葬祭殿には美しい浅浮彫の装飾を残している。その完成は息子のラメセス2世期だが、両者の浮彫の違いは歴然としているので、この浮彫はセティ1世期のものであることは確かだ。

そして、もう少し古い有翼日輪は、第18王朝末期の王ツタンカーメン(前14世紀後半)の副葬品にあった。

厨子型カノプス櫃 前14世紀後半 アラバスター 高85.5幅54㎝ カイロ、エジプト考古博物館蔵

黄金の椅子 木・金箔 高104幅53奥行64.5㎝ エジプト考古博物館蔵

ツタンカーメンと妻アンクエスエンアメンの上方から太陽の光が人間の手となって降り注いでいる。これは、父アクエンアテンが太陽神アテンを信仰した名残で、アテンは先端が手の形をした複数の光線をもつ太陽円盤として表された(『図説古代エジプト1』より)。

その太陽円盤が、ネクベトと結びついて有翼日輪となったのが、ツタンカーメンの時代だったのだろう。

広大な版図を手中にしたアケメネス朝の王たちは、それぞれの地で育まれた美術を受容し、更に消化して自分たちの美術を創っていったのだった。

ペルセポリス 百柱の間扉口側壁浮彫←

→パサルガダエもナクシェ・ロスタムも拝火神殿ではなかった

関連項目

アパダーナの階段中央パネル

アパダーナ東階段の各国使節団

使節団の献上品

百柱の間扉口側壁浮彫

ペルシア風ラマッス

柱頭彫刻

銀製皿に動物を狩る王の図

※参考文献

「季刊文化遺産8 古代イラン世界」 1999年 財団法人島根県並河萬里写真財団

「大英博物館 アッシリア大文明展-芸術と帝国-図録」 1996年 朝日新聞社

「世界美術大全集東洋編16 西アジア」 2000年 小学館

「古代イラン秘宝展-山岳に華開いた金属文化-展図録」 2002年 岡山市立オリエント美術館

「世界美術大全集2 エジプト美術」 小学館 1994年

「図説古代エジプト1 ピラミッドとツタンカーメンの遺宝篇」 仁田三夫 1998年 河出書房新社

2017/07/21

ペルセポリス 百柱の間扉口側壁浮彫

百柱の間はアルタクセルクセス1世が建てた大きな建物で、現在は円柱はほとんどなく、四方の扉口や窓などの枠が残っていて、扉口の左右側壁には浮彫が施されている。左右同じモティーフが表されているが、胸像のように、向きが同じになっている。

北柱廊玄関の西扉口

西側壁

頂部に玉座に座るアルタクセルクセス1世の謁見の場面。その下には5段に渡って10名ずつの近衛兵が左右から行進して中央で向かい合う図が表され、東西側壁合わせて100名、100本の円柱で支える広間への入口の一つに表されていることになる。

『THE AUTHORITATIVE GUIDE TO Persepolis』(以下『GUIDE』)は、謁見の場面は、宝物庫で発見されたものの基本的な特徴を繰り返している、玉座の王、2本の香炉、報告する「メディア風」千人隊長、タオル持ち、そして2人の「ペルシア人」近衛兵が場面の両端に表されている。「宝物庫の浮彫」と違って、玉座の背後に皇太子が登場するという。

アルタクセルクセス1世の皇太子といえばクセルクセス2世。彼が自ら父王の頭上にハエ払いを掲げている。

南壁西扉口は、両側壁に「玉座担ぎの図」が、共に百柱の間へ入る様子が浮彫されている。

『古代イラン世界2』は、帝王が座す玉座の脚の側面に数段に分かれて属州の民が配されているが、両手を上げて玉座を担いでいる。あるいは、帝王の玉座のあるプラットフォームを彼らが担いでいる。この図はまさに、「世界の王」の観念を明確に示している。

アッシリア帝国後期の帝王の脚の装飾に既に見られるという。

『GUIDE』は、両側の側壁はひと続きの場面となっていて、28名の玉座担ぎは、その位置と着衣によって識別できるという。

28という数は、アパダーナ北階段の使節団の数である(東階段では23)。

西側壁

『古代イラン世界2』は、帝王の頭上には有翼のアフラ・マズダ神像が配されているが、その左手には王権の象徴の環(クワルナフ)を持ち、右手を挙げて祝福しているので、これは王権神授を表しているという。

その下に有翼円盤だけが2段あり、その両側にはライオンの行進が表される。それぞれはロゼット文の文様帯で仕切られ、最下部は斜格子の文様帯となる。気付いていないだけかもわからないが、これはペルセポリスで初めて見た文様帯ではないかな。

一人の召使いが左手でタオルを半折りにして握り、右手でハエ払いを王の頭上に掲げている。双方とも顔面や手先などが壊れていて残念。

アルタクセルクセス1世と召使いの着衣の袖と、長い裾、そしてタオルまでが整然とした衣文を丁寧に表している。

玉座は下から見てもよくわからないが、獣足になっている。獣足についてはこちら

アルタクセルクセス1世の玉座を載せた大きな台の下には、3段にわたって玉座を担ぐ人物がいる。

上段右から(番号は、アパダーナ北階段浮彫の使節団に呼応する。『GUIDE』による)

①メディア人 ④アーリア人 ⑤バビロニア人 ⑦アラコシア人

東側壁上段左より

②エラム人 ③アルメニア人 ⑥リュディア人 ⑧アッシリア人

西側壁中段右より

⑨カッパドキア人 ⑪尖り帽子のサカ(スキタイ人) ⑬バクトリア人 ⑮パルティア人 ⑰ソグド人

東側壁中段左より

⑩エジプト人 ⑫イオニア人 ⑭ガンダーラ人 ⑯サガルティア人 ⑱ホレズム人

西側壁下段右より

⑲インド人 ㉑サッタギディア人(パンジャブ) ㉓ダアイ人?(カスピ海東岸のスキタイ系遊牧民) ㉕東イラン人 ㉗エチオピア人

東側壁下段左より(ただし写していなかったので、『古代イラン世界』の東扉口の図版より)

⑳スクルディア人 ㉒サカ・ハウマヴァルガー(西部スキタイ人) ㉔アラブ人 ㉖リビア人 ㉘スキタイ人

『古代イラン世界4』は、アケメネス朝の美術は、古代西アジア美術を集大成したもので、これ以上発展する余地がないとまでいわれている。

たとえば、朝貢図はアッシリア帝国の美術にならったものである。玉座担ぎの図もアッシリア後期の帝王の玉座の脚の装飾に既に見られる。有翼円盤のアフラ・マズダ神の図像および、その左手に持つ環(正当な王位の象徴、クワルナフ)もアッシリアのアッシュール神像(淵源はエジプト)に由来するという。

アケメネス朝は広大な領土となった各地の先進美術や技術から新たなペルシア風を創っていったのだ。

アパダーナの階段中央パネル← →アケメネス朝の美術は古代西アジア美術の集大成

関連項目

ペルセポリス4 アパダーナ東階段から百柱の間

獣足を遡るとエジプトとメソポタミアだった

※参考文献

「Persepolis Recreated」 Farzin Rezaeian 2004年 Sunrise Visual Innovations

SD選書169「ペルシア建築」 A.U.ポープ 石井昭訳 1981年 鹿島出版会

「THE AUTHORITATIVE GUIDE TO Persepolis」 ALIREZA SHAPUR SHAHBAZI 2004年 SAFIRAN-MIRDASHTI PUBLICATION

「季刊文化遺産8 古代イラン世界」 1999年 財団法人島根県並河萬里写真財団

2017/07/18

ペルセポリス アパダーナの階段中央パネル

アパダーナ平面図(『THE AUTHORITATIVE GUIDE TO Persepolis』より、以下『GUIDE』)

『ペルシア建築』は、ペルセポリス全体の中で最も重要な地位を占める建物といえば、それはクセルクセス王のアパダーナであって、外側を測ると方76.2m、中央の広間が方59.4m、3面に付くポルティコがそれぞれ奥行19.8mという値を持つという。

北面と東面に二重に階段が付いている。

アパダーナの想像復元図(『Persepolis Recreated』より)で見ると、階段のうち中央にあるものから使節団が入っていく。見学でも中央の階段を登り下りした。

北面の階段

その中央の階段パネルには帽子や服装は「ペルシア風」と「メディア風」を交互に着ているが、兵士達が4名ずつ向かい合っている(右は1人が写っていない)。

『GUIDE』は、元はその上に別の場面があった。しばしば誤ってアフラマズダのシンボルとされる有翼日輪、その両側にライオンの体に翼のあるスフィンクス。スフィンクスは有翼日輪に挙手している。その背後にナツメヤシの列があるという。

万国の門出口の人面有翼牡牛像の顔もこんな風だったに違いない。

しかし同書は、オリジナルの謁見の場面は、現在イラン国立博物館にあるという。この浮彫は他の場所にあったものと取替られたものだったのだ。

同書は、謁見の場面で飾られていた。蓮の花と王を示す笏を持ち、王は玉座に座る。その皇太子は玉座の後ろに立ち、その背後にはタオル持ちと武具持ち、そして2人の近衛兵がいる。王の前には、高官が服従の仕草で片手を口の前に挙げ、軽く身を屈め報告している。その背後にも2人の近衛兵が立っている。クセルクセス王の後、この謁見の場面は宝物庫に移されたという。

旅の最後にテヘランのイラン国立博物館を見学して、オリジナルは見ることができた(左の近衛兵は画面の外ではあるが・・・)。

ロープに隠れているが、玉座には獣足が付いている。獣足についてはこちら

『GUIDE』は、この場面は1938年、E.F.シュミットによって、宝物庫から発掘されたという。

ダリウスとクセルクセスの後というとアルタクセルクセス1世(在位前464-424年)だろうと思うが、お陰で貴重な浮彫が火に遭うこともなく保存されてきたのだ。

一方、東階段の中央パネルも宝物庫から出土している。同じく謁見の場面だが、北階段のものとは左右反転しているし、クセルクセス1世の像は壊れている。

そういえば、遠くから眺めた東階段の中央パネルは、 「ペルシア風」と「メディア風」を着た兵士達が交互に並んで4名ずつ向かい合うという、北階段と同じものだった。

オリジナルと現在のパネル(『GUIDE』より)の比較。

間の抜けたことに、ここには立ち寄っていない。

で、取り替えられたパネルには、 有翼日輪や人面有翼スフィンクスなども残っている。

どんな理由で謁見の場面を、碑文と兵士の行進の場面に替えたのだろう。

※参考文献

「THE AUTHORITATIVE GUIDE TO Persepolis」 ALIREZA SHAPUR SHAHBAZI 2004年 SAFIRAN-MIRDASHTI PUBLICATION

SD選書169「ペルシア建築」 A.U.ポープ 石井昭訳 1981年 鹿島出版会

「Persepolis Recreated」 Farzin Rezaeian 2004年 Sunrise Visual Innovations

登録:

コメント (Atom)