ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2016/09/30

始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

以前から騎馬遊牧民や鍑という青銅製の鍋に興味を持っていたが、始皇帝と大兵馬俑展で陶製の鍑に出会うとは思いも寄らなかった。

陶鍑 陶製 高16.8幅24.5奥行20.0㎝ 戦国時代(前5-4世紀) 黄陵県寨頭河48号墓出土 陝西省考古研究院蔵

同展図録は、鍑は把手と高台をもつ深めの容器であり、肉などを煮炊きするのに用いる。その分布は北方ユーラシアに広がることから、遊牧文化圏の所産と考えられるが、材質は基本的に青銅であり、土器で仕上げた例はたいへん珍しい。胎土は灰色であるが、表面に白土で塗膜を施している。全体的になめらかで明るい印象をもつ。こうした遊牧文化圏の青銅器が土器へと転写されている点に、西戎文化の多元性がかいまみえるという。

当時、青銅器がどの程度普及していたのだろう。ある程度以上の階級の人物でないと青銅器を持つことができなかったということはなかったのかな。

この陶鍑の把手は上部が角ばっている。似た把手をもつ鍑が、シベリアのトゥバで出土している。

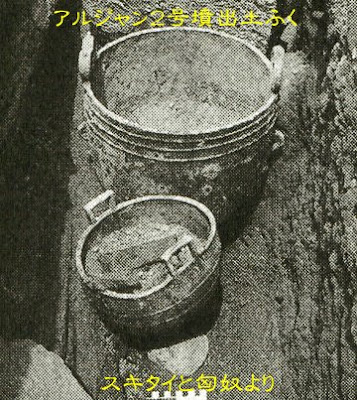

鍑 青銅 前7世紀末 アルジャン2号墳出土

同展図録は、ここでは、中国西北部で牧畜を主な生業とし、青銅器や玉器による中国の伝統的な祭祀儀礼や漢字を受容しなかった、中国側から見て「野蛮」な集団を一括して「西戎」と呼ぶ。

秦と「西戎」とのかかわりは密接である。秦の初期の都城が置かれたと考えられる甘粛省礼県では、「西戎」の暮らしていた痕跡が数多く見つかっている。秦と「西戎」は、互いに明確な境界線を設けて住み分けていたのではなく、雑居と呼ぶにふさわしい様相を呈していた。

多くの民族や集団が暮らす中国大陸で初めて統一国家を打ち立てたのが、「雑居」に早くから慣れ親しんだ秦であったのは、決して偶然ではないであろうという。

余談だが、春秋戦国時代の青銅製鍑が秦の都城から出土している。

雍城出土の鍑は春秋戦国時代のものとされているので、雍城に都があった前677年から櫟陽に遷都した前383年までに製作されたものとする。

北方ユーラシアの鍑と大きく異なるのは、肩部に文様帯がめぐっていることで、その文様はS字形の双頭有舌螭龍が二重に絡んで構成されている(『泉屋博古中国古銅器編』より)という螭文であることから、他の地域から請来されたものではなく、当時の中国でつくられたものである。

器体もアルジャン2号墳出土の鍑よりもずっと薄く、中国の鋳造技術の高さを示している。しかし、丸い把手の上に突起があるのは、同古墳出土の大きい方の鍑と共通していて、当時の秦と騎馬遊牧民に交易などの交流があったことが窺える。

始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺←

関連項目

積石塚は盗掘され易い

春秋秦の雍城出土の鍑が最古?

始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍

始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬

始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK・朝日新聞社

2016/09/27

始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺

漢陽陵の陪葬坑の様子とその出土物が展示されている漢陽陵博物館の見学をした時に、日本風にいえば俵形の壺(大阪市立東洋陶磁美術館の表記では「俵壺」)が印象的だった。

それは、帝陵外葬坑保護展示ホールのある坑に、間隔をあけて置かれていた(館内は暗く、良い写真がない)。

壺で感心したのは、貯蔵用のなので当然かも知れないが、共蓋があるのだった。

多数の人物俑は反対側のものがガラスに写っている。

等間隔で縦線が入っているのはよくわかるのだが、

彩絵繭形壺と書いてあっても、どんな絵なのかわからない。まさかこの黒い線のこと?

最後のコーナーでは出土物の優品が展示されていた。

縦線は2、3本の刻線だった。

密集陳列された棚の上にあるものを写したら、やはり刻線がみられ、それを目安にして雲気文のようなものが、赤・黒・白・柿色などで描かれているらしい。

漢陽陵考古陳列館では、黒っぽい繭形壺が並んでいた。

このような壺の形はあまり見ないので、前漢の頃に作られた独特の壺だと思っていた。

ところが、形は多少の違いがあるとはいえ、繭形壺として参考に図版が示されていた。

繭形壺 戦国時代 土器 東京国立博物館蔵

『始皇帝と大兵馬俑展図録』は、戦国時代に秦が他国の人材や器物を積極的に受け入れ、強盛になっていくと、秦の文化にも変化が生じるようになっていった。たとえば、それは土器や青銅器の形にも見て取れることができる。

春秋時代に比べて、戦国時代の秦の土器は均整な仕上がりのものが増えるとともに、他国にはない独自の器形をもつものも探求された。繭のような楕円形の胴部をもつ土器の壺や、土器にも青銅器にも見られる、口縁部がニンニクの形に似た壺は、その代表的な例である。秦が創出した器形は、秦の領土拡大にともない各地に伝播しただけでなく、続く漢時代の土器や青銅器にも採用された。このことは、ニンニク形の口縁部や繭形の胴部が個性的でありながら、広く受け入れられるだけの普遍性をあわせもつものだったことを示唆するという。

こちらにも縦の刻線が幾つか入っている。叩き目も見えるが、彩色は不明。

繭形壺 戦国時代後期 青銅製 甘粛省張家川回族自治県馬家げん(土+原)遺跡3号墓出土

同書は、中国文明の象徴ともいえる玉製のものはまだ1点も報告されていない。このことから、馬家げん遺跡に葬られた人々が戦国時代後期の「西戎」系の首長または貴族であったと考えられている。

当時の張家川は秦の勢力圏内にあった。出土した繭形壺は秦の固有器種であるが、青銅製の繭形壺はおそらくこれが初めての出土例である。

本来は土器である繭形壺をわざわざ青銅器にして、秦がこの地に暮らした「西戎」を懐柔するために贈ったものと考えられる。戦国時代に秦が強大化した理由のひとつとして、こうした西や北の異文化との接触を通して良好な馬や騎兵などの新戦術を吸収していたことも無視することはできないという。

形は秦の繭形壺に似ているが、土器では刻線であったものが、凸線でしかも本数がかなり多い。

頚部には楕円形のビーズ状の輪が巡り、その下には饕餮の顔がみえる。どちらも浮彫で表される。 饕餮の耳のある縦帯には細かな地文がありそう。秦が特別に青銅器に写した繭形壺には、青銅器ならではの装飾を施して、高級な贈り物に仕上げていたのだった。

鍍金蒜頭壺 青銅、鍍金 高38.5口径3.4底径12.5 戦国時代、前3世紀 旬邑県馬欄鎮転角収集 耀州窯博物館蔵

蒜頭扁壺 青銅 高22.0口径3.0幅23.0 秦時代、前3世紀 岐山県鳳鳴鎮四崖頭七組出土 岐山県博物館蔵

同書は、口縁部がニンニクのような形状を呈するので、蒜頭壺と呼ばれる。蒜頭壺には球体の胴部に細長い頚部をもちものと、扁平な楕円形の胴部をもつものとがある。両者とも高台の基部にくびれがあり、このくびれとニンニク形に膨らむ口縁部の直下などに紐を結んで、水筒のように携行することもあったと考えられる。薄作りで軽いのは、携行の便と関係があったかもしれない。薄作りゆえに、No.30は頚部から胴部にかけて4条の補強帯をめぐらし、No.31は正・背面および側面に凸面を作ることで耐久性を高めたのであろう。蒜頭壺は戦国時代後期に秦で出現し、秦の拡大にともない分布を広げ、前漢時代まで続いた伝統的な青銅器とともに、実用の青銅器を重用したという。

このような形の口縁部は飲みやすいのだろうか。NO.30の補強帯ということだが、繭形壺の刻線は補強には関係はなかっただろう。

確かに、陽陵博物館(上の方の写真)では、繭形壺の左奥に蒜頭壺が3つ展示されている。

始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍← →始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

関連項目

始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬

始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK、朝日新聞社

2016/09/23

始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍

『始皇帝と大兵馬俑展』では、軍馬の俑も展示されていた。

軍馬 陶製 高172.0長203.0㎝ 秦時代(前3世紀) 始皇帝陵2号兵馬俑坑出土 秦始皇帝陵博物館蔵

同展図録は、騎馬兵とともに並べ置かれていた。背中に騎乗のための鞍があり、それが二重構造である点は北ユーラシアに展開する騎馬文化と相通じるものであるという。

この時期には、鞍はあっても鐙というものはまだなかった。

二重構造の鞍

平たい鞍なので、列点状の凹みのあるものが鞍だと思っていたが、そう言われると、その下に四角い布のようなものがのぞいている。その布は馬の肩あたりで付け足されて、前肢の付け根あたりまで短冊状の布きれが出ている。

たてがみは前端を左右に分けているほかは短く刈り揃え、左側では一束だけ垂らしている。実戦馬という視点から見ればこれは飾りなどではなく、実用的な用途があると想像される。兵馬俑坑においては、戦車を牽く馬にはこの種の垂らしたたてがみを見ないことから、たとえば疾駆する際に騎乗者が身の安全をはかねための手がかりにしたとも考えられるという。

ある乗馬の達人に聞くと、馬が耳を前に向けているのは機嫌のいい時なのだそう。

この馬を見ていて、一束のたてがみを掴んで馬に乗っていたと想像したのたが、疾駆する際に掴んでいたとは。

そういうと、もう10年以上前のことになるが、兵馬俑坑を見学した時に、軍馬と騎乗者を撮影していた(フィルム時代)。人物と比べると馬は小さいので、乗るときに一束のたてがみを掴む必要はなかっただろう。

同展には、もっと古い戦国時代の秦の墓からも、兵馬の「陶俑」が出土している。

騎馬俑 兵馬俑の先駆け

陶製、彩色 総高220.長18.4幅7.4㎝ 戦国時代(前4-3世紀) 咸陽市塔児坡28057号墓出土 咸陽市文物考古研究所蔵

同展図録は、馬と人物とを別作りとする騎馬俑。人物は丸襟で右衽の衣を着ている。左手で手綱を引き、右手には武器を持っているのだろうか、いずれも軽くこぶしを握っている。頭髪は後頭部でこぶ状にまとめており、その上に赤い頭巾のようなものをかぶっている。馬は表面を丁寧に磨き上げており、光をあてれば光沢がでるほどである。また、馬の頭や背には面繋などを表現する朱彩がよく残るが、馬全体にも茶系の彩色を施していたとおぼしき痕跡がある。始皇帝時代の陶工の伝統をさかのぼれば、本品のような咸陽地区における戦国時代の秦の最古段階の俑へといきつくのだろうという。

乗馬の達人は、モンゴルでは、手綱は左手で持ち、右手で鞭をふるっていたという。この像もそんな風に見える。

朱で面繋などを描いているが、鞍らしきものは見当たらない。鞍は描き分かれただけか、それとも付ける習慣がなかったのか。

筒袖の長衣を帯で留めている。秦の騎兵が中国伝統の袖の長い服で、それをたくし上げているのに、それ以前にすでに胡服と呼ばれる騎馬遊牧民の服装も採り入れていたのだ。

始皇帝陵の軍馬には二重の鞍が取り付けられていた。そっくりな鞍が戦国時代の秦の領土からはるか西の墓から出土している。

馬具 前4-3世紀 新疆ウイグル自治区スバシ1号墓地11号墓出土

『スキタイと匈奴』は、スバシの1号墓地11号墓からは、鞍がほぼ完全な状態で発見された。この鞍は、中にあんこの入った枕のような革製品を2つ並べて縫い合わせて作られている。座布団かクッションのように軟らかい素材で作られているので、軟式鞍と称することができよう。

前部(図版で左側)から中央やや後方にかけて幅が広くなり、後部に向かってまたやや狭くなる。3-4列の革紐の縫い目が見られるが、中のあんこが偏らないようにするための工夫であろう。これは、始皇帝陵の兵馬俑に見られる鞍とまったく同じ作りである。胸繋の革紐が鞍の前部の断面から出ている点も同じであるという。

ということは、当時この地で暮らしていた騎馬遊牧民とも交流があったということかな。

『始皇帝と大兵馬俑展図録』は、戦国時代の国々が遊牧民「匈奴」から取り入れた代表的なものに、騎兵とその装備をあげることができる。筒袖の上着を革帯で留め、ズボンを履く騎兵の服装は「胡服」と呼ばれ、従来の中国で定着していた、袖と裾の長く垂れた服装よりも、はるかに乗馬に適したものであった。秦もまた匈奴から騎兵の知識や良質な馬を取り込み、自軍の強化に努めた。始皇帝の頃には、騎兵が秦軍のなかで部隊を組めるほど定着していたことが、出土した兵馬俑によって知られるという。

スバシ1号墓地は匈奴の墓地だったのだ。

『スキタイと匈奴』は、これらの鞍の原型にあたると思われる鞍が、パジリクで発見されている。これも枕のようなクッションを2つ並べて縫い合わせて作られており、前部から中央やや後方にかけて幅が広くなり、中のあんこが偏らない工夫が施されている。ただしパジリクでは胸繋が鞍の前部からではなく、腹帯の上部から出ていた。これでは位置が低くてずんぐり落ちてしまうため、胸繋の中ほどから馬の首の後ろを通る革紐を1本伸ばして引き上げていた。同じような革紐の存在は、ピョートル・コレクションの金製帯飾板にも見られるという。

樹下戦士文飾り板 スキタイ・シベリア(前4世紀) ピョートル・コレクション エルミタージュ美術館蔵

『世界美術大全集東洋編15中央アジア』は、馬はたてがみを一部刈り込んで飾られ、尾はおそらく布か紐で巻き束ねているようであるという。

馬の鞍には横方向に数本の筋が見られるが、これは中の詰め物が片寄らないようにするための刺子縫いであろう。この鞍の構造や、胸繋を腹帯に結び付けていること、尻繋に篦状装飾がつけられていることは、パジリク出土の馬具と完全に一致するという。

匈奴の鞍と似た「軟式鞍」は、東方ユーラシアでは共通していたのかも。

鞍と馬の体の間には、やはり別の布のようなものがありそう。

『スキタイと匈奴』は、このような軟式鞍の胸繋がずり落ちる欠点が改良されてスバシ出土の軟式鞍が登場し、それを趙の武霊王が採用して、さらに秦の始皇帝の時代にも伝わったのであろうという。

戦国時代の秦では、まだ「軟式鞍」はなかったのだ。

始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬←

→ 始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺

関連項目

鐙はどこで、何のために発明されたのか?

中国最古騎馬像は

始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK・朝日新聞社

「世界美術大全集東洋編15 中央アジア」 1999年 小学館

「興亡の世界史02 スキタイと匈奴 遊牧の文明」 林俊雄 2007年 講談社

2016/09/20

始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬

秦の始皇帝陵西側で出土した銅車馬は実際の馬車をほぼ半分の大きさに青銅で造ったものだった。

1号銅車馬は先導車

2号銅車馬は轀輬車

そのような4頭立ての馬車が、咸陽宮3号宮殿の壁画に描かれていたという。

壁画の簡単な模写 咸陽宮3号宮殿址出土

『始皇帝と大兵馬俑展図録』は、あくまで推測の域を出ないが、筆者はこの画を宮殿の主人、つまり始皇帝が特殊な馬車の行列を従えて、異形の巨木が存在する神秘の世界へと向かい、また、神秘の世界から出発した別の馬車列に出迎えられることを願って描いたものと解釈した。ここで始皇帝が出会うことを期待しているのは、神秘の世界に住む、永久不滅の存在・仙人であろう。当時の人々は仙人と出会うという奇跡によってのみ、みずからも不滅の存在になりうるものと信じていたという。

始皇帝は、仙人に出会うための準備として、この2台の銅車馬を造っていたのだろうか。

第5間の壁画は、神仙世界というよりも、豪華な宮殿の様子を描いているように思われる。

車馬図 秦(前3世紀) 陝西省咸陽市秦咸陽宮3号宮殿遺址東壁 秦都文物管理委員会蔵

『世界美術大全集東洋編2秦漢』は、第3号遺址は、壁画は廊下の東西壁に描かれていた。損傷がはなはだしかったが、車馬図、儀仗図、建築図、植物図などがあった。現在までに発見された壁画では最古のものであるという。

上図の第4間壁画の中央の馬車の図のことだった。

出土した銅車馬から推測すると、1号馬車は始皇帝の先導車で御者だけが乗り、2号馬車は始皇帝が乗る轀輬車だが、その後ろにもう1台4頭立ての馬車が付く。護衛のためだろうか。

第4間には全部で3輌の馬車が北に向かって馳せ、これは2輌目にあたる。馬車は4頭立てで、車体は不鮮明でわずかに大小の2つの窓が識別できる程度だったが、馬はかなり鮮明であった。4頭がきれいに並んで、脚を前と後ろに伸ばして勢いよく疾駆するさまに描き、馬身は棗紅色で白い面具をつけ、湾曲した短轅も認められた。下方には松とおぼしきやや文様風の2本の樹木が2組配され、遠近感を出すとともに、馳道のような道路上を走っていることを明らかにしていた。始皇帝陵の兵馬俑や銅車馬と同時代の絵画として興味深い資料であるという。

「龍のような文様」のような黒い輪郭線はないが、模写図のものとは雲泥の差のある壁画だった。

このように前肢と後ろ肢を広げて疾駆する馬は、魏晋時代(220-386年)の狩猟図にも描かれ、唐時代でも描かれている。その初現が秦時代にあったとは。

始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様←

→始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍

関連項目

始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

第62回正倉院展4 大きな銀壺にパルティアンショット

パルティアン・ショットは北方遊牧騎馬民族のもの?

紫檀木画槽琵琶のトラは年賀には不向き

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK・朝日新聞社

「世界美術大全集東洋編2 秦漢」 1998年 小学館

2016/09/16

始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様

2号銅車馬の車輿は「龍のような動物の文様」が一面に描かれていた。

後部扉にはなかったのかな。

内側には天井まで描かれている。

扉内側

「龍」は少しずつ違いが見られるので、青銅器の地文のようなスタンプではなく、同じ文様を描いている。輪郭線には肥痩があり、その先の尖り具合がみごと。

これが「龍のような文様」の1単位。

特に左上端の線はぴったりと両方から交わり、先が鋭く伸びている。このような筆致を見ていると、現存はしていないものの、高度な技術の絵画が描かれていたことが推し量られる。

「龍のような文様」は、『世界美術大全集東洋編2秦漢』では変形虁文としている。同じことだが、この展覧会では分かり易い言葉を使っているのだろう。

1号銅車馬車輿の表側と弩

蓋の上面と側面に文様が描かれている様子。

車輿の裏側

蓋には大きな菱文繋ぎ、下側面には斜格子の中に四弁花文のようなものが描かれている。

蓋裏面の菱文は大きい。中には雲文のような、左右対称に伸びる植物の芽のような。

腐食や顔料の剥落などのせいか、立体的に描かれているように見える。

銅盾には左右対称に雲気文のようなものが描かれているが、下の方は「龍のような文様」にも見える。

銅籠箙にも菱文繋らしき文様が。

箙の蓋は、車與のものよりも簡素だが、やはり菱文繋があり、その中に黒と赤の線で文様が描かれている。

途中の線を境に、下側は凸線で松皮菱風の文様(杯文)になっている。この錆のようにも見えるものは何だろう。蓋の曲がる部分になるのかな。

箙の背面にも凸線で菱文繋や松皮菱風文様の繋文が表されている。

実物の半分の大きさに造られたというこの銅車馬は、盾や箙にまで細かな装飾が施されている。

始皇帝が実際に乗っていた馬車は、どんなにか装飾にあふれていたことだろう。

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬←

→始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬

関連項目

始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺

始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK・朝日新聞社

「秦始皇陵兵馬俑」 秦始皇兵馬俑博物館編 1999年 文物出版社

「始皇帝と彩色兵馬俑展図録」 2006年 TBSテレビ・博報堂

「図説中国文明史4 秦漢 雄偉なる文明」 稲畑耕一郎監修 劉煒編著 2005年 創元社

「世界美術大全集東洋編2 秦漢」 1998年 小学館

2016/09/13

始皇帝と大兵馬俑展3 銅車馬

将軍や歩兵、立射俑などが置かれた明るい広間を経て入った次の部屋は非常に暗く、そこに銅車馬が展示されていた。

『始皇帝と大兵馬俑展図録』は、1980年に、始皇帝陵墳丘のすぐ西側にある陪葬坑で、2種類の4頭立て馬車をかたどった青銅製の模型「銅車馬」が発掘された。大きさは実際の馬車の半分程度であるが、合計6000もの部品からなる複雑な全形がほぼ完全に写し取られていた。表面全体に彩色を施し、馬には金・銀製の金具をつける豪華さは、始皇帝用の実在した馬車の装飾を反映したものと考えられる。

銅車馬坑は、始皇帝陵の西側に接して築かれた地下坑である。2両の銅車馬は東西一列に並べ置かれ、西を向いていた。始皇帝陵の東側で確認された1-3号坑の兵馬俑のほとんどが東を向いているのと好対照をなしているという。

1号銅車馬(展示品は複製) 始皇帝の先導車

青銅、彩色 総高150.0総長225.0 秦時代(前3世紀) 西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬坑出土 秦始皇帝陵博物院蔵

同展図録は、1号銅車馬は4頭立てで、車輿には車蓋を立てる。御者は直立して手綱を引いている。

車輿に弩を装備するとはいえ、全体として軽装である点からも、この車馬が軍事用ではなく、特定の儀礼に際して先導の役を担う存在であることを示唆するという。

同書は、役人風の衣服を身につけて腰帯に儀剣を差し、璧を下げるなどの点は、単なる一兵卒ではなく相応の身分であることを示すという。

御者の内側の服の裾は赤い彩色がよく残っている。

傘蓋の曲面は滑らかでしかも薄い。

御者は帯につけた腰佩に璧を通し、璧に付けた長い紐を上から帯に通している。

銅車馬坑では、御者はほぼそのままの姿で倒れており、車蓋は幾つもに割れて散乱していた。

車蓋の復元作業。

車蓋は見学した時の若いガイド謝苗さんは、数ミクロンの厚さの鋳造ですと言っていた。単位はともかく、こんな薄くて広い面積の曲面を鋳造できるとは、さすが中国だなあと感心したものだった。以来銅車馬といえば、この傘蓋が黄砂で作った型で鋳造されていく様子が目に浮かぶ。中国の青銅器の文様が精密なのは、一つには、型にする黄砂の粒が非常に細かいからだと何かで読んだことがある。

しかし夫は、こんなに薄い物が鋳造できるわけがない。打ち出しで薄くしていったに違いない、鋳造ではなく鍛造だというのだった。

これについてはどこにも書かれていない。それは薄い物は鍛造に決まっているからかな。

車輪は30本のスポーク、いや輻がある。

2号銅車馬(展示品は複製) 始皇帝の御用車

青銅、彩色 総高110.0総長320.0 秦時代(前3世紀) 西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬出土 秦始皇帝陵博物院蔵

『始皇帝と大兵馬俑展図録』は、4頭立てで屋根つきの輿を引く。御車輿の前面に坐して手綱を繰り、腰には儀剣を差す。輿は前面と両側面に窓があり、後方に扉がある。天井高が低いのは臥せて乗ることを想定しているからである。

一説に、この車輿は古典籍にみる「轀輬車」であるとされる。その名は、窓を閉じれば暖かく、開ければ涼しいことに由来するともいう。また春秋時代の記録には体を横たえて休むことのできる車として、轀車と輬車が個別に登場していることから、後世にこれを合わせてもっぱら葬儀用の車を差す用語となったとみえる。沙丘で崩じた始皇帝の亡骸もまた轀輬車に載せたとの記録がある。

本品は窓や扉が内側からも開閉可能な作りになっているので、遺骸を運ぶためだけの車であるとは断言できない。しかしながら、1号銅車馬に導かれ、かつ背後に始皇帝陵という位置関係は、これが始皇帝の御用車であることを雄弁に物語っているという。

謝苗さんも「おんれいしゃ」と言っていたが、私の頭に浮かんだ文字は「温冷車」だった。

車輿の内外両面は白・青・朱などの多彩な絵具と墨により、龍の一種と思われる動物の文様200個以上を描いているという。

兵馬俑坑でも、本会場と同じく暗い室内に銅車馬は置かれていた。ガラスを通してこれは文様なのか、サビや腐食でそう見えるだけなのかわからなかったが、今回はそれが文様であること、外側にも描かれていることなどを確認した。

後方より。会場ではこの扉が開いて、内部を垣間見ることができた。

2号銅車馬の楕円形の篷蓋

車輿を見ていてもこんな風に前後で幅が違うことに気付かなかった。

2号銅車馬の内外には「龍の一種と思われる動物の文様」が鏤められていたが、各備品に施された文様は幾何学文が多かった。

それについては次回

始皇帝と大兵馬俑展2 青銅器で秦の発展を知る←

→始皇帝と大兵馬俑展4 銅車馬と文様

関連項目

始皇帝と大兵馬俑展8 陶鍑

始皇帝と大兵馬俑展7 繭形壺

始皇帝と大兵馬俑展6 馬の鞍

始皇帝と大兵馬俑展5 銅車馬と壁画の馬

始皇帝と大兵馬俑展1 満を持した展覧会

※参考文献

「始皇帝と大兵馬俑展図録」 2015年 NHK・朝日新聞社

「秦始皇陵兵馬俑」 秦始皇兵馬俑博物館編 1999年 文物出版社

「始皇帝と彩色兵馬俑展図録」 2006年 TBSテレビ・博報堂

「図説中国文明史4 秦漢 雄偉なる文明」 稲畑耕一郎監修 劉煒編著 2005年 創元社

登録:

投稿 (Atom)