ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2014/10/31

中国の山の表現4 五代から北宋

唐が滅亡して宋が建国するまでの間の期間を、五代十国時代と呼ぶ。

山水図 五代、後唐・同光2年(924) 白土・水墨 167.0X220.0㎝ 河北省保定市曲陽県王処直墓前室北壁

『世界美術大全集東洋編5五代・北宋・遼・西夏』は、墓道・墓門・甬道のほか、左右に耳室2室を持つ方形の前室1室と長方形の墓室(後室)1室の4室からなり、前室に山水図・侍女図・花鳥図・侍男図、前室や甬道の壁龕には十二支像浮彫などを置く、後唐の荘宗の皇子に娘を嫁がせた当時の王都の勢威をうかがうに足りる。

「山水図壁画」は、前室北方に門扉などを設置せず、墓室となる後室を保護する構造をとっていたものの、盗掘者により、右上方に破壊口が開けられている。山水画の基本的な構図の一つとなる一水両岸構図を採り、後世の披麻皴と斧劈皴双方の淵源となる唐の面的な線皴を用いながら樹高比を正確に画いて遠近関係を計量化する意図を持たない、筆の山水画に属する旧い手法を採るとはいえ、一室の正面が山水図で荘厳されたという事実は、その手法の古様さにかかわらず、きわめて重大な絵画史的意義を担うということができるという。

唐代では壁面を六曲屏風に見立てて、各区画に同じテーマの別々の絵を描くということを行っていたが、五代になると変わるのか、この墓独特の趣向なのか、前室と墓室を隔てる開口部を壁にして、そこに区画のない水墨画が描かれていた。

遠くの山は影のように、頂部に樹木のある高い山はすっきりと表されているが、近くの山肌は複雑に描かれている。

五台山図部分 五代 高3.42幅13.45m 敦煌莫高窟第61窟西壁

『敦煌莫高窟5』は、五台山は文殊菩薩の住む地として、北魏以来仏教徒の信仰を集めてきた。唐龍朔年間(661-663)に沙門会が小さな五台山図を作った。長慶4年(824)、吐蕃の遣使が唐王朝に五台山図を求めた、これが五台山図が河西回廊に伝わった最初で、敦煌一帯に五台山図が出現した。莫高窟で現存最古の五台山図は開成年間(836-840)の第159・361窟の屏風絵で、五代に至るまで屏風絵が壁に描かれた。本図は文殊堂のような窟内で、西壁の横断して描かれた巨幅で、仏画であり、山水人物画であり、歴史地図である。各寺院が並び、川が蛇行し、その中で人物が旅をし、商売をし、高僧が説法をしているのが描かれているという。

61窟は広い窟で、その正壁の横長画面に五台山図は描かれていた。下図はその左半分に過ぎない。

山は頂上から手前に、段々に小さくなる三角形の重なりという表現となっていて、そこにはたくさんの人物の往来がある。

なお、現存最古級の仏光寺は、右に続く画面に描かれている。それについてはこちら

秋山晩翠図 原本・五代(10世紀) 絹本墨画淡彩 140.5X57.㎝ 伝関仝(同)筆 台北故宮博物院蔵

『世界美術大全集東洋編5五代・北宋・遼・西夏』は、関仝は、長安の人で、李成とならんで五代北宋初期の華北を代表する山水画家。荊浩に学んで、「出藍の誉れ」と称された。

本図は無款ながら現在もっともよく彼の作風を伝える作品として評価されている。近景に巨大な岩塊を配し、その上に山岳を積み重ねた画面には重厚な雰囲気が漂うが、この点は、「坐しては巍き峯を突き、下りては窮き谷を瞰おろす」、「大石は叢立すること、萬仞に矻然として、色は精鉄の若し」などの関仝画に対する北宋時代の記述に符合するものといえる。また、縦方向の動きを基調とする皴法も、荊浩の皴法を継承したものと考えられ、伝承に矛盾しない。

写し崩れと考えられる部分のあることや、たどたどしい筆線が見られることから模本と判断され、北宋期の作と見るのが穏当であろうという。

岩峰の縦に重なる襞が目立つが、それが、前方より左右に出た背後の岩峰の重なりとして、塊量感のある唐時代の岩山の描き方を継承している。

中程右の樹木の背後の岩が白っぽく、襞も描かれていないのは、そこだけ靄がかかっているのだろう。

「近景の巨大な岩」には縦の襞はなく、岩の割れ目から生えた木がその姿を隠し気味に大きく表される。最後に樹木に辿り着いた紅葉する樹木もまた、幹は地面からではなく、巨岩から伸びていることに気づく。

遠景の山が小さく描かれていて、よく見ないと気づかないくらいだ。

この景色の中には、旅する人も、自然を楽しむ人もいない。滝と呼ぶには穏やか過ぎる水の流れが、何段か続く、静かな静かな山の景観である。

谿山行旅図 北宋(10世紀後半-11世紀前半) 紙本墨画淡彩 206.3X103.3㎝ 笵寛筆 台北故宮博物院蔵

同書は、笵寛は、はじめ李成を学んだとも伝えられるが、みずからの暮らす陝西周辺の風土に根ざした高遠山水に新生面を切り開き、李成と華北を東西に二分する一大様式を作り上げた。

本図は、その彼の画業を今に伝える大作であり、卓越した画面構成と初発性の高い写実的な表現から、真筆ないしその忠実な模本と考えられている。切り立った山岳の描写は、侵食によって形成された黄土高原の断崖に由来するものであり、後に笵寛派の特徴となる山頂の叢樹や、短い線描を重ねる雨点皴も、その自然にもとづいたものである。高遠の手法により、見上げるようにしてとらえられた主山の描写は、伸び上がるような圧倒的な迫力を持っているが、一方では、滝の落下する麓に、楼閣が樹林に隠れるように描き込まれるなど、細部にも雅趣を高めるための配慮がなされているという。

岩は塊量感をもって迫ってくるが、私の見た黄土高原にはこのような切り立った山はなかった。

江山楼観図巻部分 北宋(10世紀後半-11世紀前半) 紙本墨画淡彩 32.0X161.0㎝ 伝燕文貴筆 大阪市立美術館蔵

同書は、燕文貴は、北宋前期から中期の画院画家。呉興(浙江省湖州市)の出身。彼の山水画は、大観的な景観の中に建造物や樹木・人物などを細密に描き込む点に特色があったと考えられ、「燕家の景致」と称された。

本図は、北宋期の模本と見られるものの、巻尾に落款があり、彼の作風を考える上で基準となる作品である。江水の開けた前半部から画面はしだいに険しい山中へと入り込んでいくが、その間には、風雨に吹き付けられる樹木や道を急ぐ人々、屋舎や船舶などが、いずれも精細に描き出されている。

滋潤な墨法や、景物を近景から遠景へと積み上げていく構成法などに、彼の出身地である江南の山水画とのつながりを指摘する意見もあるという。

上半分には雨の気配は感じられないが、岩山の下の木々は風に枝を揺らせ、その下には吹き降る雨を防ごうと傘を傾けている人がいる。雨は高い山には降っていなくても、里の方には降ることもある。そんな自然を表しているのだろう。

巨大な主山の描写や短線を重ねた皴法は、笵寛の影響を受けたものと考えられるという。

岩肌の表現が、笵寛の「谿山行旅図」の雨点皴よりも長く鋭い。

山水図部分(上下が切れている) 北宋(11世紀後半-12世紀前半) 絹本墨画淡彩 130.0X48.5㎝ 李公年筆 プリンストン大学附属美術館蔵

同書は、本図は、近景の懸崖の下部に「公年」の隠し落款があり、北宋後期から晩期の文人画家・李公年の作とされている。哲宗-徽宗朝(1086-1125)の中堅官僚。

本図は、夜の景で、画面右上隅に小さく月が描かれ、月明かりに照らされる山々と渓谷が、微妙な階調をともなった筆墨によって表されている。枝を湾曲させた蟹爪樹や、近景水際の形式化の進んだ雲形の岩塊に、李郭然の影響が認められることから、このような本図の造形態度は、系統の異なる表現を共存させることで新たな山水表現を追求したものであり、北宋後期の華北・江南山水画総合の動きを示すものである、という解釈がなされている。

右上から左下への対角線を意識した近景や、画面の中心線から重心を左にずらし、山裾をぼかした山岳表現、中景の腰をおろしてくつろぐ人物などには、南宋院体画へとつながる要素が指摘でき、この点でも注目される作品であるという。

月はほとんど目立たない。

中景(近景が画面に入りきらなかったので、近景のようになってしまった)の濃い崖や蟹爪樹から、遠くの山の極淡彩までの墨のグラデーションが非常に豊かな図である。

中国の山の表現3 唐代← 中国の山の表現5 西夏

関連項目

平成知新館5 南宋時代の水墨画

中国の山の表現1 漢時代山岳文様は博山蓋に

中国の山の表現2 三国時代から隋代

※参考文献

「中国石窟 敦煌莫高窟5」 敦煌文物研究所編 1987年 文物出版社

「世界美術大全集東洋編5 五代・北宋・遼・西夏」 1998年 小学館

2014/10/28

中国の山の表現3 唐代

隋代に山水画は発展した。それが唐代にはどのように変化していくのだろう。

法華経変部分 初唐(618-712) 敦煌莫高窟第217窟南壁

『敦煌莫高窟3』は、図中に重畳する山を描き、緑なす樹木が生え出で、河も山々の間を蛇行しながら流れている。人物が活動している場面を描いている。山水人物画の出色の一幅であるという。

今は変色して茶色くなった細い川が、ジグザグに表されている。

敦煌では、隋代に請来された新たな山水図はそのまま継承されるが、あまり発展しなかったようだ。

江帆楼閣図軸 唐(7-8世紀) 絹本着色 101.9X54.7㎝ 伝李思訓筆 台北国立故宮博物院蔵

『世界美術大全集東洋編4隋・唐』は、隋の展子虔から初唐の李思訓(653-718)、李昭道父子に受け継がれ、いわゆる六朝以来の細密で情趣的な彩色を伴う、青緑山水の系譜がある。江南の広々とした平遠の景を鳥瞰構図で描き、画面下にあたる手前が近く大きく、上は遠くて小さい。そのあいだに景物を積み重ねて自然な連続をなして画面が満たされる。しかしこの平遠に加え、高遠、深遠といった、いわゆる三遠法ができてくる。「江帆楼閣図軸」には巧みに三遠法を取り入れた構図が成立しているという。

青緑山水は、上図のように敦煌莫高窟にも伝わっているが、本場の山水画とは緑色の使う箇所がかなり異なってることが、このような絵画と比べるとよくわかる。

同書は、唐代は山水画が独立した画題としてのみならず、遠近の構図や写実描写に至る山水画の様式が完成した時代でもあるという。

宮城闕楼図 唐・神龍2年(706) 陝西省乾県乾陵陪葬墓、懿徳太子墓墓道北壁出土 西安市陝西歴史博物館蔵

『世界美術大全集東洋編4』は、壁画の主題には多彩な内容が含まれるが、もっとも普遍的にみられるのは、人物、天象、四神、建築、儀仗、山水、花卉、花文などである。

建築を題材とした壁画としては、懿徳太子墓の墓道東西両壁に、墓道を城門前面の通路に見立てて、宮城門から前方に張り出した闕を、両側壁面に左右対称に描くことにより、 ・・略・・

しかも城壁の塼積み基壇、斗栱(柱上の組物)、扉・窓、高欄、屋根などの建築細部に至るまで微細な描写がなされているという。

建物は下から見上げたように、組物がよく見えるような描き方をしている。法隆寺金堂のものに近いかな。

その背景には樹木も水の流れもない山岳風景。当時すでに長安から望める遠景は、黄土層の崩れた、荒涼とした大地だったのだろう。

楓蘇芳染螺鈿槽琵琶 捍撥部分 奈良時代(8世紀) 正倉院南倉

『第56回正倉院展目録』は、捍撥には皮を張り白色下地に彩絵を施した上にその保護のために油を引く。密陀絵の一種である。縦約40㎝、横約16㎝の小さい画面に、縦方向に近景から遠景まで懸崖、渓谷、遠山を配して奥行きのある図様を作り、盛唐期山水画の「咫尺千里」を彷彿させる。墨や彩色による陰影法、暈繝彩色の青-赤、緑-紫を対比させる配置などは唐朝8世紀に入ってからの新しい技法とみられ、図は盛唐期の画風を伝えるきわめて貴重な作品である。

なお白色顔料の一部からは、純正鉛白ではなく塩化物系化合物が検出され、本図をわが国における製作とみる有力な根拠とされるという。

正倉院宝物の9割くらいが日本で制作されたものであることが、成分分析によって解明されたが、唐から、あるいはシルクロードの製品が唐を通して請来されたものであった方が有り難みがあるのか、請来された品物を手本として、当時の日本でここまで制作することができたことを喜ぶのか、微妙なところである。

そしてもう一点。

黒柿蘇芳染金銀山水絵箱 奈良時代(8世紀) 正倉院宝物

『世界美術大全集東洋編4隋・唐』は、蓋表に描かれた山岳には金泥で濃淡をつけ暈取りをし、立体感ある山襞を表現している。それまでに見られなかった新しい山岳表現の手法がみられ、その出来栄えとともに盛唐山水画を彷彿させるという。

各辺を下にしてそれぞれの面から見た山水図を描くという面白い趣向となっている。

飛ぶ鳥や雲は旧来の図案化された描き方だが、山岳表現は新来のものを採り入れている。

『第61回正倉院展目録』は、暈(くま)を生かした山岳の描写は、唐代に発展した山水画の技法のわが国でのいち早い受容例と考えられ、遺例の少ない唐代絵画史の空隙を埋めるものとしても注目されるという。

法華経変化城喩品部分 盛唐(712-781) 敦煌莫高窟第103窟南壁西側

経変の各場面を描いているので、人物の大きさは同じである。しかし、山岳は、場面の区切りや背景などに使われていて、低山から高山までが描き分けられている。

盛唐ともなると、また新たな画風が都から伝わってきたのだろう。

山水図屏風様壁画 唐(8-9世紀) 漆喰墨画着色 陝西省渭南市富平県呂村 富平唐墓墓室西壁

『世界美術大全集東洋編5』は、基本的に筆鋒を上から下へと垂下する線皴を重ねて山容を画き出す。荊浩の門弟の関仝の伝承のある[秋山晩翠図]にもつながる。また、中国山水画の基本構図の一つとなる一水両岸構図を採り、向かって右に此岸、間に水面、左に彼岸を配して、此岸に大樹、彼岸に主山を置く点で、同時期の曲陽五代王処直墓前室北壁「山水図壁画」に通じるという。

墓室壁面に六曲屏風に見立て、細長い区画にそれぞれ別の絵を描くということは唐代には広く行われていて、現トルファン郊外にある高昌国の墓地だったアスターナ古墓群で見学した墓では、故郷の杭州の風景画があった。

この図は着色されているということだが、ほとんど水墨画に近い。右図は縦の線が、山水図は斜めの線が強調されている。

正倉院宝物の楓蘇芳染螺鈿槽琵琶の岩の表現を、厳しくしたような描き方となっている。

「秋山晩翠図」と王処直墓室の「山水図壁画」についてはこちら

彌勒経変部分 中唐(766-835) 安西楡林窟第25窟北壁

唐は中央アジアまで広げていた領土を失い、関所を敦煌西郊の玉門関から、東方の安西に移した。当時の安西の町の南郊にある楡林窟では石窟の開鑿が盛んだった。

楡林窟についてはこちら

中唐時代は敦煌では吐蕃(チベット族)に占領されていた時期で、唐自体が低迷していた。

そのためか、岩峰も崖もギザギザした描き方になってしまった。それでも遠景に三角形ながら山々を表すということはしている。

弥勒経変図左側上部は山水図になっているが、その下方には、様々な生活風景が描写されている。その一番下には、生きながらにして墓室に籠もり、静かに臨終を迎えようとする老人と、家族の別れの場面が描かれている。

墓室内で臨終を迎えようとしている老人の背後には、山水図と屏風の枠のようなものが描かれている。山水図といっても、山はギザギザに描かれているだけではあるが。

老人は漢族のようだが、漢族は敦煌でも伝統的に地下に墓が造営されるのではなかったかな。

それについてはこちら

このようなドーム状の墓は借りの墓で、亡くなると地下に埋葬されたのかも。

北壁いっぱいに描かれた弥勒経変図の右端の下の方にある図。水墨画ではなく、青緑山水図である。

屏風にしては隙間の間隔が広すぎるので、掛け軸を何幅か吊り下げたか、それぞれが独立した小さな屏風で、それを部屋に巡らせているのではないだろうか。そんな部屋で、漢族の主人とモンゴル族の母が、母と同じようにモンゴル族の衣装を着けた娘と、別の民族の青年との婚礼を執り行っている。

晩唐期のものは見付けることができなかった。

中国の山の表現2 三国時代から隋代← →中国の山の表現4 五代から北宋

関連項目

第66回正倉院展2 奈良時代の経巻に山岳図

平成知新館5 南宋時代の水墨画

中国の山の表現1 漢時代山岳文様は博山蓋に

中国の山の表現5 西夏

※参考文献

「中国石窟 敦煌莫高窟3」 敦煌文物研究所 1987年 敦煌文物研究所

(中国語がわからないので、字面で意訳しています。間違っているかも分かりません)

「世界美術大全集東洋編4 隋・唐」 1997年 小学館

「世界美術大全集東洋編5 五代・北宋・遼・西夏」 1998年 小学館

「第56回正倉院展図録」 2004年 奈良国立博物館

「第61回正倉院展目録」 2009年 奈良国立博物館

2014/10/24

中国の山の表現2 三国時代から隋代

『世界美術大全集東洋編3三国・南北朝』(以下『世界美術大全集東洋編3』)は、漢代はまだ絵画が自立していず、したがって名のある専門の画家は伝えられていない。三国・西晋時代に至って初めて名のある絵画専門の画家が出た。そして東晋に至ると顧愷之が登場し、自身画家として名を成したのみならず、はじめて絵画を芸術として確立した

南朝・宋の宗炳(375-443)は、年老いて病を得たのち、かつて遊歴した各地の名山を描き、坐臥して描かれた山水のなかに心を遊ばせたという。このように魏・晋・南北朝時代になると、知識人のあいだでは自然のなかでの隠逸の暮らしに憧れ、山水を詩に詠んだり、また画で表現したりすることが盛んになるなど、山水を描くことは理念的にも、飛躍的な発展を遂げるのであるという。

列女人智図巻部分 東晋(4世紀後半) 絹本着色 25.8X470.3㎝ 伝顧愷之筆 北京故宮博物院蔵

『世界美術大全集東洋編3』は、「女子箴図巻」の作者を顧愷之とする積極的な理由は乏しく、それは「列女人智図巻」についても同様であり、絵画史上における顧愷之の評価の高さが、「名品すなわち顧愷之」とする図式を生み出したのであろう。

今日、魏・晋・南北朝時代の画家の名を冠して伝わっている作品は、いずれも当時の著名画家の名を付会したものにすぎず、すべて後世に描かれた作品とみなしてよいであろう。しかし幸いなことに、そうした後世の作品のなかにも、原本を比較的忠実に模写したと考えられる絵画も少数ながら伝世している。それらは模写とはいえ、原初の面影をとどめており、魏・晋・南北朝時代の絵画の一端を今日にまで伝える、貴重な伝世絵画とみなすことができようという。

そのようなわけで、この作品が東晋時代の様子を表したものかどうか断定はできないのだが、一応東晋時代のものとして見ていくことする。

衝霊公?なる人物は三曲の屏風のようなものに囲まれて坐っている。衝霊公その人が描いた山水画を衝立など調度品に仕立てて、自分がその景色の中で暮らす境地だったのだろう。

洛神賦図巻部分 東晋時代 伝顧愷之筆 絹本着色 27.1X572.8㎝ 北京故宮博物院蔵

同書は、画面構成は、曹植と洛神との恋愛物語が洛河を舞台とした自然景観のなかで展開する。そのため人物を中心とする各場面にはほぼ例外なく山石や樹木が配されるなど、画面全体にわたって山水表現がふんだんに取り入れられている。

峰々は櫛の歯のように並び、腕を伸ばし指を広げたような樹木が幾本も描き添えられ、洛河の流水表現は形式化されている。しかし、こうした古様な山水表現のなかにも、いくつかの新たな表現が芽生えていることに気づく。たとえば樹木や山石には、種類や大小高低による差違がつけられており、同一モティーフの繰り返しによる単調な表現をできるだけ避けている。また長巻全体を通して遠近表現が意識的に試みられていることも注目すべき点であり、近景・中景・遠景が巧みに配され、画面の空間的な違和感は和らいでいるという。

山も木も緑色で表されて、見分けられないものもある。自然の景観よりも人物が大きく、樹木の法が山岳よりも大きく表される。洛河の流れの中に岩もあり、その流れに勢いや高低差も表現されている。

女子箴図巻部分 東晋時代 伝顧愷之筆 絹本着色 24.8X348.2㎝ 大英博物館蔵

同書は、いっそう進んだ山水表現が認められる。「女子箴図巻」のなかで山水が描かれた場面は1か所のみであるが、栄枯盛衰を比喩的に表現した場面において、太陽と月、および弩を持った人物とともに、かなり本格的な山岳が描かれている。つまり、ここでは『女子箴』の文章に基づく象徴的な表現にとどまることなく、三角形を積み重ねることで山岳の塊量が意識的に示されており、もはや観念的な山岳表現からは脱している。また断崖や土坡などを組み合わせて複雑な山勢を描き出し、そこに鳥や動物をバランスよく配置するなど、その構築性に富んだ山水表現には格別の進歩が認められるという。

画面右上の三足烏のいる赤い円形のものが太陽で、一部雲がかかっている。左上には白い月が雲の上に出ているが、そこに描かれているのはウサギでもないような、蟾蜍でもないような。

その下には2羽のヤマドリのような鳥が飛び、山頂部を挟んだ右側にはトラがいる。弩を持った省略してしまったが、山の左側に大きく表された人物は、このトラを狙っているのだろうか。

確かに三角を積み重ねたような山の表現だが、樹木の大きさも考慮されていて、山肌の露出した高山の崖や、その稜線に生えた木々がよく表されている。

伝世の絵画が模本の可能性が高いとすると、当時のオリジナルが残っているのは墓室や石窟ということになる。

西王母図部分 丁家閘5号墓前室西壁 五胡十六国・北涼(4世紀末-5世紀前半) 甘粛省酒泉市

同書は、墓室内は塼壁面上の草泥層の上に微細な黄土で下地塗りをし、壁画が描かれている。

天井部西壁には渦巻く雲気と西王母、上方に月、下部に山岳が描かれるが、それ以外に傘蓋蓋を持つ侍女、下方に三足烏、九尾狐、天馬などが描き加えられ、いくつかの神話を暗示させる。

基本的には漢代の様式、画題を踏襲しており、中央画壇の動向はともかく、ここ甘粛省の交通の要衝ではいまだ絵画史の大きな革新はおこっていないことが推定できるという。

山並みのところどころに樹木の赤い幹が見える。広葉樹らしい葉も描かれていた痕跡も見えて、剥落したか褪色したらしいことがわかる。

キツネとカラスの間の左右対称にオーバーハングした峰の表現も妙で、省略したがその上に西王墓が坐している。図の上辺にぴらぴら見えているのは、草だろうか、蓮華座とは似て非なるものである。

鹿王本生図部分 北魏(439-535) 敦煌莫高窟第257窟西壁中層

色は5種類あるとはいえ、山の形はどれも同じ。ここでは山は風景を表しているだけでなく、横に展開する物語の場面の境界にもなっている。

つづきはこちら

狩猟図部分 西魏(535-557) 敦煌莫高窟249窟窟頂北披

前に描かれた青や茶色の山々は、形は北魏時代のものとそう変わらないが、やや立体感のある彩色が施される。その背後にそびえる輪郭だけの峰々は、前の山よりも急峻に表されている。

樹木も描かれているが、幹の色しか残っていない。

249窟伏斗式窟頂の画像はこちら

薩埵太子本生図部分 北周(557-581) 敦煌莫高窟第428窟東壁南側

数ある釈迦の前世物語の一つで、日本では玉虫厨子の捨身飼虎図として知られているもの。

『敦煌ものがたり』は、太子は狩猟に出かけた山中で、飢餓に苦しむトラの母子に出会い、哀れに思い、自らの身を虎の前に横たえて自分の肉を食わせようとした。S字状に16景3段に描かれているという。走る馬はよく描けているが、見たことのない虎はひどい。

ここでも山並みは景色というよりも場面の区切りとして描かれている。

考えてみると、敦煌莫高窟で修行に励んでいた僧や画工の見ることのできる山といえば祁連山脈の支脈の一つの西の端、三危山くらいである。

敦煌の町へと戻る途中からはこのように見える。莫高窟の僧たちも、敦煌の町へ托鉢に行き来する際見ていたであろう木のない山並み。

南北朝時代、北魏が滅んで中国は東西に分裂する。敦煌が西魏の時期に東方では東魏が立ち、北周の頃は北斉があった。そして577年に北周は北斉を滅ぼし華北を統一、581年に隋が南朝の陳を倒し中国を再び統一した。

まだ西魏や北周期の敦煌莫高窟では似たような山岳表現が続いていたが、東の方ではどんな山水図が描かれていたのだろう。

孝子図部分 北斉(550-577) 石棺 高62.0長234.0㎝ アメリカ、ネルソン・アトキンズ美術館蔵

『世界美術大全集東洋編3』は、近景から遠景の山々へと積み上げていく遠近表現が巧みで、かなり広大な奥行空間を形成している。ここでは一つの画面に三つの主題を表現しながら、それらが別個の場面として遊離することなく、画面全体を自然な景観として統一的に表そうとする意図が感じられる。それは、初唐から盛唐にかけて成立した、広大な奥行空間をもつ山水画の画面構成に、確実に近づいていることを示すものであろう。また独特の圭角を有する岩は、他の石棺線画には見いだしにくいものの、百済(7世紀前半)の山水文塼下部や左右両端の岩山と親近性があり、当時の東アジアの一様式であったと推定されるという。

近景には低山とそこに遊ぶ鹿や高い木、中景には自然を楽しむ人々、遠景には高い山岳。その山は奇妙な形である。

山間禅僧 隋(581-618) 敦煌莫高窟第62窟北壁西側

隋になると、敦煌でも突然山らしい図が出現する。おそらく中原からの新しい山水図が請来されたのだろう。

中ほどの低い山並みの上下に赤い衣をまとった僧が山を背に坐っている。山に比べて人物が大きすぎる。やっぱり莫高窟では、山岳図は場面を区切ったり、人物の背景でしかなかったのかな。

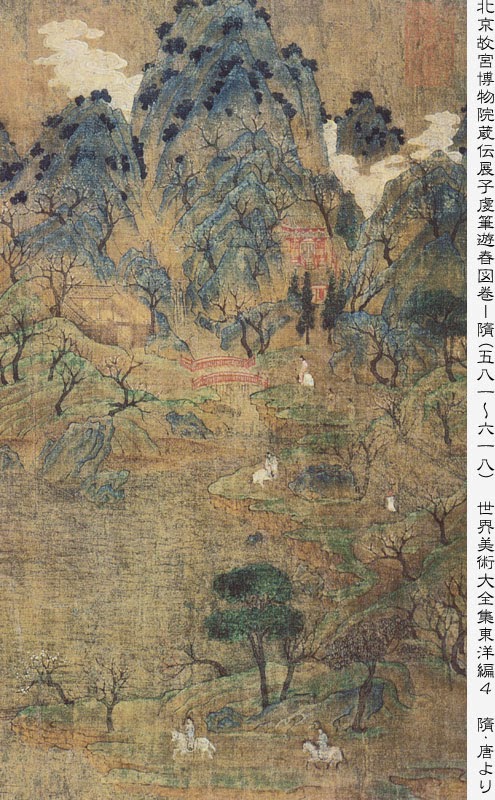

遊春図巻 隋 絹本着色 43.0-80.5㎝ 伝展子虔筆 北京故宮博物院蔵

『世界美術大全集東洋編4隋・唐』は、中央左上部から右下にかけて、ゆったりと大河が流れ、対岸の幾重にも聳える峰のあいだには、白い雲がわきあがり、山中には朱塗りの楼閣と田舎の陋屋が点在し、谷筋の小川には朱塗りの橋が架けられ、岸辺には馬に乗る貴公子が従者を伴って歩む。山川草木みな春の緑に映え、水面を渡る風は優しく、静かな波に光が輝く。江南の長閑な春の光景を俯瞰した遠い視点から描き、対岸の左奥に幾本もの砂州を重ねて続く平遠の景を構図する。緻密で細密な描写は、春の情趣あふれ、見るものを惹きつける親和的な世界を描き出している。山の稜線の点苔や樹木の描き方の平板さ、土坡や山肌の同じ縞状の描写の繰り返しに六朝的な平明さが看取される。日本の『絵因果経』のような童話的な世界にも通ずる趣がある。

作者と伝えられる展子虔(生没年不詳)は北斉から隋初めにかけての画家。唐代の李思訓(635-718)とその子李昭道などの青緑山水画の本とされたという。

同じ隋代でも、江南の地あるいはそこを訪れた人物が描いた山水画は、ここまで描かれるようよになった。

人物も小さく描かれ、風景の中に溶け込んでいる。

中国の山の表現1 漢時代山岳文様は博山蓋に← →中国の山の表現3 唐代

関連項目

平成知新館5 南宋時代の水墨画

中国の山の表現4 五代から北宋

中国の山の表現5 西夏

※参考文献

「世界美術大全集東洋編3 三国・南北朝」 2000年 小学館

「世界美術大全集東洋編4 隋・唐」 1997年 小学館

「中国石窟 敦煌莫高窟1」 敦煌文物研究所 1982年 敦煌文物研究所

「中国石窟 敦煌莫高窟2」 敦煌文物研究所 1984年 敦煌文物研究所

「敦煌ものがたり」 東山健吾・松本龍見・野町和嘉 1989年 新潮社

「図説中国文明史5 魏晋南北朝」 稲畑耕一郎監修 2005年 創元社

2014/10/21

中国の山の表現1 漢時代山岳文様は博山蓋に

秦漢時代の山岳文様というと、博山炉くらいしか思い浮かばない。しかも、『世界美術大全集東洋編2秦・漢』は、香炉は漢代に入って急速に普及した器物である。漢代には「薰炉」と呼ばれていたことが銘文から知られる。前2世紀後半になると、山並みを表した円錐形の蓋を伴う、いわゆる博山炉(はくざんろ)が登場するという。

金銀象嵌博山炉 前漢中期(前2世紀) 銅 通高26.0胴径15.5㎝ 河北省満城県陵山中山靖王劉勝墓(満城漢墓、前113年頃)出土 河北省博物館蔵

『世界美術大全集東洋編2秦・漢』は、満城漢墓は石灰岩の小山に水平に掘り込まれた崖墓である。被葬者が禽縷玉衣をつけて葬られていることや。漆器や銅器などの銘文から、1号墓の被葬者は、前113年に死んだ中山靖王劉勝であることが明らかになった。武帝の異母兄にあたる。

金銀象嵌博山炉は1号墓の主室に隣接する側室から出土した。蓋はいくつもの層をなしてそびえる険峻な山の峰を表している。香を焚いたときには、孔から立ち上がる煙が深山に漂う雲気のように見えたであろう。山の中には虎や豹、猿、猪を追う狩人などが見える。器身の上部には蓋に合わせた形で山岳が作られ、全体に金象嵌で雲気文が表される。脚部から下の座にかけては、3匹の龍からなる透彫り文様になり、座の縁には巻雲文が表される。今に残る博山炉のもっとも豪華な例の一つであるという。

形としても、技術的にも非常に完成度の高い作品である。

山岳は、峰と峰の間の平らな箇所を階段状に数段重ねて奥行きを表現している。険しい山の峰、山と山の間には深い谷、その中に動物や人間もいる。

博山炉 前漢-後漢(前2-後3世紀) 灰陶 高さ19.6㎝ 個人蔵

『中国古代の暮らしと夢展図録』は、博山炉と呼ばれる香炉の一種である。蓋には幾重にも重なった山岳と、人が乗った牛のほか、猪、鹿、犬、猿、鳥などさまざまな生物が表されている。神仙世界を表したものである。碗部分と脚の裾にはユーモラスな龍が浮彫りされているが、漢代には龍は死んだ人の魂を天に運ぶと考えられていた。天上世界に登って仙人になりたいという当時の人々の強い思いが込められているのであろうという。

山の表現が面白い。丸みのある山並みが鱗状に3層重なる。山はどれも斜め、あるいは縦の筋がその襞を表している。いや、上の満城漢墓出土の博山炉のように、一つのまとまりが幾つかの山並みになっていて、全体で奥深い山の中であることを表現しているのかも。

そして、一つの山々のまとまりは、動物や人物の登場する1区画にもなっている。

博山形に作られたのは香炉の蓋だけではなかった。

博山蓋鼎 漢時代(前1-後3世紀) 陶製 高30.3腹位85.5口径19㎝ 河南省南陽市採集 河南博物院蔵

『誕生!中国文明展図録』は、ふくよかな胴部に三足と一対の把手が付き、蓋を伴う。全体に褐釉を掛けているが、熊形の三足には緑釉を掛けている。三足は、両肩と背中で器体を支える熊の姿をかたどっている。蓋には山岳の紋様が浮彫りになっているという。

この鼎の蓋は、山の一つ一つに動物・植物・人物が登場し、鱗状の重なりはあるが、それぞれはのっぺりとしていて、山の襞はない。

同書は、それぞれの山には鳥や猪・象などの動物、槍を構えた人物などのほかに、分岐して湾曲しながら伸びる木や槍先のような形状の直立する植物などを表現している。中でも槍先のような植物は山岳の紋様の最も高い所に集中し、蓋の頂部をめぐっている。これらの動植物や人物を描いた山岳は、不老不死の神々や仙人の棲む天界と地上を結ぶ通路として漢時代の人々に信仰され、蓋や台座などの意匠として盛んに用いられた。この種の蓋を後世の学者が伝説の博山に見立てて、博山蓋と呼ぶようになったという。

博山蓋という言葉まである。

一番下は山の形だが、2、3段目の山は下部の峰の間にあるので、菱形の区画にも見える。

山岳鳥獣文温酒樽 漢(前1-後2世紀) 銅 通高21.9口径20.2㎝ 東京国立博物館蔵

『世界美術大全集東洋編2』は、蓋は多くの峰の重なる山の形を呈する。山のあいだに仙人、熊、龍、鳳凰などが表される。身の表面は菱形文帯で上下に分けられ、それぞれ山岳文を背景として仙人、熊、虎、鳥、猪などの獣などが表されているという。

博山蓋の山は峰の一つ一つに両側から渦巻いたような文様が線刻されている。ハートパイを逆さにしたような・・・

蓋だけでなく、胴部にも山岳文様がある。山は丸みのある複数の峰で表される。

博山蓋樽 漢時代(前1-後2世紀) 青銅 高39.7口径25.6㎝ 河南省信陽市出土 信陽市文物局蔵

『誕生!中国文明展図録』は、樽とは酒を温める円筒形の容器。本作は頂部に鳳凰のいる博山蓋が載る。博山蓋の山々には、上下2段に渡って様々な動物と人物を時計回りに配置している。下段には狼や疾走する動物のほかに、翼をもつ動物や龍などの神仙世界に棲む存在が描かれている。龍に騎乗する人物もいるが、その背中にも翼が生えている。神の使いないし仙人の姿をしたとされる羽人である。本作の博山蓋には天界に通じる山々で羽人や神獣が遊ぶ濃密な神仙世界を細かな線で彫刻している。胴部にも縦横に浅く彫った見当線を基準として、山々の連なりを整然と線刻しているという。

東博蔵温酒樽の蓋の山にも線刻されていた文様が、この器の胴部に整然と並んでいて、鳥の羽根を表したものにも思えるが、山々の連なりだった。とすれば、その一つ一つに線刻された文様は、樹木を表しているのだろうか。

博山蓋は満城漢墓出土のものに比べると、比較にならないほど凹凸の少ない、ものになっている。中段辺りには、山の字のように中央が高く3つの峰からなる山岳文様が横に並んでいる。

そのアップ

3つの峰それぞれに細い縦線が施され、上の縁に沿って3本の弧線が刻まれ、その両端は渦巻で終わっている。これは胴部に並んだ文様と同じものだが、樹木を表しているのかな。

温酒尊 前漢-後漢 褐釉緑彩陶 高さ25.2㎝ 愛知県陶磁資料館蔵

『中国古代の暮らしと夢展図録』は、温酒尊とは火にかけて酒を温める容器で、本来は青銅製であったが、陶磁器や漆器でも作られた。副葬用の明器として作られたものである。蓋には峰が幾重にも重なった山岳が表され、山間には熊や虎、猪などの動物と弓をもった人の姿が見られる。神仙が住む神山または天界の主・西王母が住むとされた崑崙山を表しているのであろうか。漢代の人々は「羽化登仙」(羽が生えて天に登って仙人になる)して不老不死の永遠の命を得たいと熱望したが、この温酒尊にはそうした思いが込められているのであろうという。

蓋の下辺にある緑色の山は、線刻で幾重にも重なった峰々を表しているのだろう。これを重層山岳文としておこう。

神獣多枝灯 後漢時代(1世紀) 土製着色 高110㎝ 河南省済源市桐花溝10号墓出土 河南省文物考古研究所蔵

『誕生!中国文明展図録』は、3層に積み上げた燭台から、細かな装飾や灯明皿が枝葉のように伸びる。台座は紫色で運気ないし弱水と思しき川の流れと山岳の連なりをかたどり、合計28体もの動物と人の小像を時計回りに貼り付けている。動物は猪・山羊・豹などの他に、一角獣などの珍獣も含まれている。鶴形灯明皿は枝が龍の首の形をしており、上向きの龍の唇で皿を受けている。

本作は墓室内に供えた副葬品である。単なる照明としてではなく、霊魂が鳥や龍に導かれて天界に通じる山を登り、仙人の境地に至る昇仙を祈って副葬したものだろうという。

ここでは博山の峰を赤く着色し、山の重なりを丸みのある重層山岳文に表したものが幾つか見られる。

白っぽい峰にも重層山岳文があった。

山が動物や人物の配置される枠となっているものや、山の重なりを複数の線で表す重層山岳文が一般的だったようだ。

中国で山岳が文様として採用されるようになったのは前漢時代頃で、それが後世にまで受け継がれていったその先が宋時代の山水画ということでよいのだろうか。

しかし、正倉院宝物の琵琶捍撥部に描かれた山岳図と、漢代の博山蓋に表現された山岳の様子には、かなりの違いがある。

それについてはこちら

平成知新館5 南宋時代の水墨画← →中国の山の表現2 三国時代から隋代

関連項目

中国の山の表現3 唐代

中国の山の表現4 五代から北宋

※参考文献

「世界美術大全集東洋編2 秦・漢」 1998年 小学館

「誕生!中国文明展図録」 2010年 読売新聞社・大広

「中国古代の暮らしと夢-建築・人・動物展図録」 2005年 岡山市立オリエント美術館ほか

2014/10/17

平成知新館5 南宋時代の水墨画

平成知新館2階には中国の水墨画のコーナーがあるが、すでに第1期展示は10月13日で終了している。終わってから記事ができあがるのはいつものことである。

山水図 南宋(12世紀前半) 李唐画 各98.0X43.5㎝ 京都高桐院蔵

同館の説明は、右幅中央の枝先に「李唐画」の落款がある南宋初の山水図の傑作。

山肌に施された大斧劈皴(だいふへきしゅん)と呼ばれる大胆にして簡潔な皴法は、南宋山水画の新機軸となった。李唐は高宗に仕えた画院画家で、その山水様式は馬遠・夏珪に継承されたという。

『水墨美術体系第二巻』は、島田修二氏は、本図の構図法や皴法を分析し、この作品の制作年代を12世紀前半と考えれば、北宋から南宋への山水画様式の変遷の中に適切に位置付けられること、宣和6年(1124)の年記をもつ「万壑松風図」と比較するならば、本図は南宋時代に入ってからの李唐の作品と考えられること等も指摘されたという。

『日本絵画館12渡来絵画』は、南宋後期の院体山水画は、多く狭い景境を画き、画面のなかばは画き消され、そこに虚実の対照による一種の均衡を構成し、構図の重心にいちじるしい偏りがある。この高桐院の2幅にも、かかる傾向の萌芽は見られるが、雲烟を借りて描写を省略することなく、画面は景物に満たされている。山や岩を画く皴法に目を転ずると、粗放な筆致の大きな擦皴を駆使して、細部を省略しつつ大胆に描写し、しかも新鮮な写実的効果をあげているという。

展示室では下図のように並んでいた。

万壑(ばんがく)松風図は台北の國立故宮博物院蔵で、北宋期の作品。その画像はこちら

万萼松風図とはかなり異なった、落ち着いた表現の山水図となっている。

久しぶりにこのような山水画を前にして、このような岩の表情をあるいは表現を、非常に興味深く鑑賞した。

同書は、徽宗の画院に入り、汴京陥落(1127年)ののち、乱離の世に流浪の生活を送ったすえ、南宋の臨安(いまの杭州市)にたどりつき、やがて再興された(1138年ころ)画院に復職、院人最高の名誉である金帯を賜った。ときに80歳くらいの高齢であったという。山水、人物を画いて筆意非凡、高宗は李唐の作に題して「李唐は唐の李思訓に比すべし」と賞讃した。李唐がその生涯の大半を北宋ですごしたにもかかわらず、南宋画院の山水画家の第一人者とされるのは、かれの作風が一面において北宋の山水画-笵寛系山水画の構図と皴法との脈絡をうちに蔵しながら、他面より多く南宋の院体山水画と密接な関連を持ち、それを導き出す働きをしたからである。瀑布の幅は冬景、渓流の幅は秋景と思われ、もと四季四幅対のうちの2図であろうという。

同書用語集は、皺法・擦法・大斧劈皺(しゅんぽう・さっぽう・だいふへきしゅん) 東洋画で山や岩のひだを描く法。立体感、量感、質感を表現するために用いる。その起源は秦漢時代の文様的山岳図に求められる。山水画とともに唐代中期から北宋にかけて発達した。大斧劈皺の名は、斧で割った木の断面に似ていることに由来し、おもに北宗画に用いられる。擦法とは皴法のうち、筆先を用いずに、筆の腹を用い、画面に押しつけてこするものをいうという。

秦漢時代の文様的山岳図?いったいどんなものだったのだろう。

それについては次回

唐代の山水図についてはこちら

秋景

『日本絵画館12渡来絵画』は、この大きな擦皴がいわゆる大斧劈皴であるが、大小濃淡さまざまな擦皴が、自由によどみなく混用されている。その結果、渓流の幅の水ぎわの岩の面には、陽光の輝きや水のうるおいが感じられるという。

秋景は、高い山々が続く、小川沿いの道を一人の旅人か、家路を急ぐ者が大きな荷物を背負って歩いて来る。間もなくこちらの川か池へとやって来るだろう。

しかし、松の生える岩には道はない。その奥にも別の流れがあるようで、その流れに沿って道は続いているらしい。旅人は垣のある道を通り過ぎていくのだろう。

墨の濃淡だけでなく、筆の腹を用いた擦法や、もちろん筆先を使った細い線を駆使して描きはっている。そして描き残した生地がハイライト(照り隈)となって、「陽光の輝き」を出している。

冬景

瀑布の幅の滝壺近くの岩肌は荒くつめたく見えるという。

冬景は暗く、一日中日の差すことのない山奥の閉ざされた景色のようだ。

若い頃は自然の景観に触れる機会がなかったので、このような荒々しい岩山の表現を見ても、中国にはこんな山があるのかと思う程度だった。その後水墨画から久しく遠ざかっていたが、その間に山歩きをするようになった。今では、墨や筆による岩の描き分けがこれまで見てきた景色に重なり、若い頃とは全く異なった見え方になっていた。

高い山を目指して歩を進める、まだ森林限界に達しない登山道のそばには渓流があったりする。耳には小鳥のさえずりや、それを消すほどの水の音が入ってくる。先を急いでいるので、足を止めて眺める余裕はなくても、水際の岩や道に迫る岩壁は、次々と目に飛び込んでくる。この山水画の細部を見ていると、そんな一瞬の光景がさまざまに思い浮かんでくるのだった。

この絵で気になったのは、滝の周辺の、他よりも黒く塗られた岩肌である。白い岩肌でも、水に濡れるあるいは浸かっていると、黒っぽくなって、同じ岩石とは思えないような色になっていたりする。濃い墨で表しているのは、そのような水際の常に濡れた岩だったのでは。

しかし、この図で最も濃い岩は、滝の周囲ではなく、その左側にある斜めの岩面だ。ひょっとすると、描いている側からは見えないが、滝というほどのものではない小さな流れがあって、ずっとこの辺りの岩を濡らしているのではなどと、空想を巡らす。

墨の濃淡は、もちろん陰影を表している部分もある。両側の樹木の間、滝の右側にある岩壁の岩肌も、誇張されることなく、長年の浸蝕や崩落の跡の凹凸が、みごとに描きあげられている。

滝にしても、途中に岩の出っ張りなどがあると水が分かれることもある。それが下の方で合流し、また別のところで分かれということを繰り返しながら、滝壺に落ちていく。そこから暫く緩い傾斜となっており、近くに二人の人物が滝を見上げながら話をしている。その先でまた短いながら滝となり、川か池に流れ込んでいる。

冬に雨の少ない地方に住んでいるためか、冬にしては水量が多いように感じるが、水の跳ね返りはあまりない。音も穏やかで、全体に静かな景観を表している。

しかし、二人の先には橋も道もない。この景色を眺めるためにこんな山奥までやって来た人々である。

山水画について『日本絵画館12渡来絵画』は、中国の山水画、鑑賞のための自然描写は、他の文明諸国に比してその起源が古く、山水画家として名を遺したものや山水画論も、すでに早く六朝時代にあらわれている。はじめ非写実的であった山水画も、唐代に西方の自然主義の刺戟をうけ、自然のありのままの姿を写すようになる。

五代宋初、有力な山水画家が輩出し、それぞれ画家自身の生活した地方の景観や気象に即して、写実的な山水画風を創始して後世の規範となった。かれらは山水の大観に取り組み、実景の観察と写生に努め、筆と墨との着実な運用によって自然の姿を写すとともに、対象に内在する理ないし性を見極めて、それを山水画に造形的に表現しようとした。北宋の中期以後、各地の山水画風の折衷綜合と理想化、詩的情趣表現の要求が起る。

宋代はそれまでに形成された中国画の両系列、すなわち造形面では筆と墨、理念としては形似と写意、いわば写実主義と理想主義とを受け、それらに中国的見地から洗練と彫琢を加えた時代である。山水画では徽宗画院において詩情の表現を目指して自然の狭い景境を画面上に再構成し、構図のうえで虚実の対照、画面の奥深さの暗示をはかり、この傾向は南宋になるとさらに進展し、筆墨の技法も洗練される・13世紀のなかば以後、牧谿・玉澗ら巨匠の出現によって、水墨画は完成するという。

牧谿、或いは伝牧谿とされる作品が4点、展示室の南壁を占めていた。うち3点は人物画で、山水画は横長の1点だった。水墨画を観る人の多くがそうであるように、私も牧谿が好きだが、記事にするのは、かなり以前に柿図を採り上げて以来だった。

遠帆帰帆図 32.6X112.5㎝ 掛軸 紙本墨画 重文 京都国立博物館蔵

同書は、足利義満の「道有」の館蔵印が捺され、その蔵有であったことを証する。義満のとき、瀟湘八景図巻が8幅に分断されたという。

元は画巻(巻物)だったので、こんなに横長の画面なのだ。

瀟湘八景図については、北宋の文人画家宋迪の創始という。沈括の「夢渓筆談」は、「其の得意のものに、平沙落雁、遠帆帰帆、山市晴嵐、江天暮雪、洞庭秋月、瀟湘夜雨、煙寺晩鐘、漁村落照あり。これを八景という。」と記している。瀟湘とは、瀟水と湘水の合流点から洞庭湖に至る広大な地域を指す。気象の変化に応じて変貌する水郷の種種相を画く八景図は、宋迪以後まもなく流行した。おおむね薄明弱光の中に浮かび出る光景、あるいは雨雪煙靄に包まれた光景を画くことを旨とするという。

『水墨美術体系第三巻』は、光や煙霧に浸蝕された不定形な自然の姿をそのまま画面に写しとろうとするにある。この大胆な試みの背後には、精密な描写にもおとらない深い自然観察があり、それを実現する墨という材料を自由に使いこなす作者の卓抜な手腕がある。放胆ともみえる筆の2、3擦が、風にゆらぐ木々、生動する大気を、はっとするような実在感をもって、生々ととらえているという。

横長の画像はここでは小さくしか添付できないのが残念だが、やや高い所から見下ろしたように表される、大部分が水面の図。しかしそこには波は全く描かれていない。

右半分

日が暮れる前に帰り着こうとする舟に、霧雨か霧が迫ろうとしている。

左半分

こちら側にはまだ霧はかかっていないものの、前面の木々の揺れが、雨が遠くないことを表している。

李唐の縦長に自然を切ったものではなく、横長の時が止まったような静かな景観でね何時までもぼんやりと眺めていたい気がするが、夕立の一瞬前の静けさを表していたのだ。

同館の説明は、罔両画と呼ばれる淡墨のみで表されるという。

展示室では、南壁西端から伝牧谿筆達磨図、続いて五祖荷鋤図と善阿印のある布袋図が並んでいた。

達磨図 南宋時代 94.9X33.7㎝ 紙本墨画 伝牧谿筆 京都天龍寺蔵

同館の説明は、目黒達磨とも呼ばれ、真横から描かれている。猿猴図2幅と一具という。

『図説中国文明史5魏晋南北朝』は、河南省嵩山少林寺は北魏の太和19年(495)、洛陽城付近の嵩山で建立された。507年にはインド人僧の達磨大師がここで禅宗をはじめた。達磨は禅宗の創始者として称賛され、少林寺は布教の地として崇められた。初祖庵は少林寺より西北1㎞のところにあり、達磨が壁面9年の修行をし、禅宗を創立した場所として知られるという。

達磨は正面向きで描かれることが多いが、これは横向き。面壁9年の修行をしてる達磨を描いたのかと思うほど、一点の黒目に迫力がある。

布袋図 善阿印 伝牧谿筆 掛幅 紙本墨画 77.0X31.0㎝ 善阿印 京都国立博物館蔵

『水墨美術体系第三巻』は、牧谿の道釈人物画は禅僧の余技画とははるかにことなった専門的画技の上にたっている。

呉大素はその著『松斎梅譜』のなかで牧谿の芸術をより客観的に叙述しており、数少ない牧谿の伝記資料のうちではこれが最も基本的なものである。

僧法常、蜀の人。牧谿と號す。龍虎、猿鶴、禽鳥、山水、樹石、人物を畫くを喜しむ。かつて設色せず、多く蔗査屮結を用い、またみな筆に随って墨を點じて成るという。

牧谿の描いたものは全て素晴らしいということやね。

布袋について同書は、布袋は五代の人、その名が常に袋をかついでいたところからでたあだ名でしかないように正体不明な人物である。言動も不可思議なことにみち、のち弥勒の化身であるといわれた。おそらく禅林が禅門の達者として、自己の領域にくみ込む以前に庶民信仰の対象であったろう。その死後、人々は競ってその像を図したというから、その特徴ある形姿は早くから絵画化されていたらしい。本図は袋にもたれて眠る姿、大把みに無造作に描かれたようでありながら、強い実在感をもっている。淡墨の中に点ぜられた濃墨もあざやかで、作者の手腕がなみなみでないことが感じられるという。

縦長の背景のない画面、中央やや下に、袋を背に居眠りする布袋と、布袋のもう一つの持物杖だけが描かれている。布袋のまわりにある程度の余白を残した画面であってもよいはずなのに、こんな広い空間に布袋だけを描くとは。

→中国の山の表現1 漢時代山岳文様は博山蓋に

関連項目

中国の山の表現2 三国時代から隋代

中国の山の表現3 唐代

中国の山の表現4 五代から北宋

中国の山の表現5 西夏

ボストン美術館展5 法華堂根本曼荼羅図1風景

※参考サイト

台北國立故宮博物院の大観北宋書画特別展

※参考文献

「水墨美術体系第二巻 李唐・馬遠・夏珪」 鈴木敬 1978年 講談社

「水墨美術体系第三巻 牧谿・玉澗」 戸田禎佑 1978年 講談社

「日本絵画館12 渡来絵画」 1971年 講談社

「芸術新潮 牧谿をお見せしよう」 1997年1月号 新潮社

「中国文明史5 魏晋南北朝 融合する文明」 稲畑耕一郎監修 2005年 創元社

登録:

投稿 (Atom)