ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2012/07/31

四神8 東晋時代、江南の画像磚

東晋、太和年間後半(386-394年)に、雲南省の霍承嗣墓に四神図があったが、どちらかといえば稚拙な図だった。

ところが、江蘇省の墓出土の画像磚の四神図は、とても同じ時代のものとは思えない、完成度の高いものだった。

『図説中国文明史5』は、呉および西晋による江南の開発を経て、北方の貴族の多くが、こぞって南に移住した。江南に移住した名門貴族は、北方にいたときの生活習俗をそのまま踏襲した。東晋の時代、江南の墓によく見られる四神の画像磚は、漢王朝の時代から流行していたのである。四神の画像磚は、東西南北の守護神の象徴であるという。

四神画像磚はすべて、

東晋時代(317-420年) 江蘇鎮江隆安二年墓出土 高18幅31.5厚4.5鎮江市博物館蔵

青龍

朱雀や玄武と同じ区画のため、長い身体を無理なく丸め、4本の脚を四隅に広げて画面いっぱいに表されている。前足の片方は、高く上げるのは、霍承嗣墓の青龍と共通する特徴である。

翼はない。

両端の文様帯は不明。

白虎

青龍とは反対向きという程度で、身体の表現はほぼ同じ。虎の縞もない。

異なっている点は、首を伸ばして頭を後足近くまで上げていること、その頭の形くらいだ。

朱雀

頭の上に何かをのせている。片足を一歩踏みだし、飾り羽根が3本細いながら曲線を描いて表される。その割に羽根が小さくて、飛べそうにない。

両端の文様帯は渦巻いた曲線文。

玄武

頭の極端に小さな亀に、同じく極端に小さな頭の蛇が巻きついて、甲羅の上でにらみ合っている。その巻きついた胴だけが異様に太い。

両側の文字は読めそうで読めない。

画像磚は規格化された大きさで、幅31.5㎝というのは大きなものではない。高句麗の古墳四壁に描かれた四神からみると、かなり小さなものだ。

四神の画像磚は江南の墓にはよく見られるものということなので、型作りの規格品だったかも。

つづく

※参考文献

「図説中国文明史5 魏晋南北朝 融合する文明」 劉煒編 2005年 創元社

2012/07/27

四神7 東晋時代雲南省の墓室画

『魏晋南北朝壁画墓の世界』は、西暦317年司馬氏の西晋が匈奴族の劉淵に滅ぼされ、戦乱を避けて逃げまわる華北の農民は次々と故郷を離れて江南へと移住し、民族大移動の時代が始まった。西晋の宗室瑯琊王司馬睿が、江南の建業(南京、後に建康と呼ぶ)で、南渡した北方貴族と江南土着豪族の支持を得て王朝を再建した。史上、この王朝は東晋と呼ばれる。420年、北伐戦争で悲願の帝都洛陽・長安の奪還を実現して名声を博した将軍劉裕に脅迫され、司馬氏は政権を禅譲し、宋が建てられたという。

そのような南朝の約1世紀にわたる東晋という時代にも、墓室に四神が描かれたものもある。

雲南省昭通県霍承嗣墓 東晋太元年間後半(太元11-19年、386-394)

雲南省昭通県は東晋の西の国境に接する地域であり、東晋王朝が地元の豪族霍氏に行政と軍事の運営を任せていた。霍承嗣墓は、江南地域で数の少ない壁画墓として注目されている。

内部施設は羨道と方形墓室から構成されており、羨道の底部が傾斜し、両脇に小龕を設けている。墓室の天井には、雲気文の下に四神などが配されているという。

青龍(西壁)

西には仙草を持つ玉女と青龍を中心に鹿・鳥・人面獣・三足鳥・楼閣を配しており、玉女に「玉女以草授龍」、青龍に「右青龍」、楼閣に「龍楼」という墨書傍題が見られるという。

青龍は通常は東側に表されるが、霍承嗣墓では西壁に描かれている。雲南省では四神と四方を結びつけるということがまだ定着していなかったのだろう。

龍は前足の片方を上げているのは、契丹の木彫青龍(10世紀)や、五代ホータンの青龍・白虎へと繋がる特徴なのだろろうか。

白虎(東壁)

東に白虎の上・下・前に鳥、後ろに鹿と楼閣および闕を描き、白虎に「左帛虎(さびゃこ)」鹿に「番鹿」などの題名がついているという。

青龍と同様に翼はないが、縞で虎であることがわかる。

楼閣の後方にいる人物が登場している。虎の前方の黒い球体は何だろう。

朱雀(南壁)

南には、朱雀・兔・蓮華を描き、「朱雀」という傍題があるという。

蓮華は、円に3本の直線で6分割した文様をさしているようだが、他の図からも仏教の信仰とは関係のないもののようだ。

玄武(北壁)

北では玄武・蓮華の間に小さな騎馬狩猟の人物も描き出している。

霍承嗣の肖像が大きく表現され、両脇に節・傘・扇・兵器など儀仗の調度品および18人の侍従が配されている。肖像の傍に墨書の墓誌銘が見える。

墓誌銘によって、被葬者の官位・爵位が安岳3号墓の冬寿とあまり変わらず、墓の年代は東晋太元年間後半(太元11-19年、386-394)で、冬寿墓よりやや年代が新しいことがわかるという。

北朝の北魏-北斉時代と同じく、四神は様々なものと一緒に描かれている。

伏斗式天井の四面に、四神に護られ、様々な動物や蓮華に囲まれて、楼閣に暮らす安穏な死後の生活が表されている。

雲気文のような文様帯の下には墓主の生前の生活、特に官位・爵位に応じた場面が描かれる。玄武の下には墓主が大きく、正面を向いて表されるが、文中に登場した冬寿よりも簡素な服装のようだ。

冬壽墓は安岳3号墳という高句麗古墳群の中にあり、冬壽が描かれている。

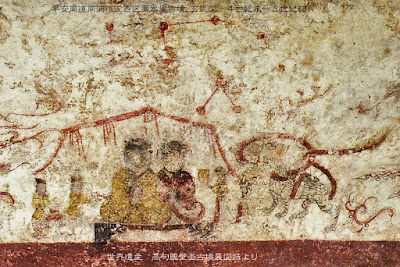

墓主政治図 黄海南道安岳郡五菊里、安岳3号墳前室西側室の西壁 4世紀後半

『世界遺産高句麗壁画古墳展図録』は、西側室左側の人物の頭上には、この墓の主人公の墓誌が768字にわたり墨で書かれる。これによれば、357年に没した中国遼寧省蓋平県出身の冬壽(とうじゅ)の墓であることがわかるという。

『世界美術大全集東洋編10高句麗・百済・新羅・高麗』は、高句麗の王だけが用いた「白羅冠」を被り、五色に輝く華麗な絹織物を身にまとった墓主が、文武の官人たちを従えて政治を執り行う場面が描かれている。

屋蓋上に三つの蓮華飾りを置き、幕を朱紐で絞り上げた帳房内の牀座に、像高96㎝におよぶ堂々とした体軀を正面に向けて坐しているという。

墓主の顔が印象的なため、安岳3号墳は記憶していた。

霍承嗣墓の図版が白黒なので、すべてが簡素に感じることもあって、冬壽は霍承嗣よりも裕福な生活をしていたような印象を受ける。

肩書きは「口口使持節都督諸軍事、平東将軍護撫夷校尉、楽浪相・昌黎・玄菟・帯方太守・都郷侯」。

冬寿は、『資治通鑑』晋紀咸康2年(336)正月乙未年条に記されている、慕容鮮卑の前燕の内乱により高句麗に亡命した、慕容皝の司馬の佟寿である。高句麗へ亡命してから中国の正史から名前が消えてしまったが、墨書墓誌に書かれた肩書きは東晋王朝からもらったものと見られるという。

霍承嗣も冬壽も東晋に仕えた人物だった。

蛇足だが、霍承嗣と同様に冬壽も牀座の上に坐っている。胡座をかいているような膝の張り方だ。

何時の頃からか中国人は、土足のまま部屋に入り、椅子に坐り、ベッドで眠るようになったが、元々はその周辺の民族のように、靴を脱いであがり、床に坐っていたのだと、何かで読んだことがある。

それについては一度調べてみようと思いながら忘れてしまっていた。東晋の時代には床に坐っていたことが確かめられた。

それで、何故中国人は土足で部屋に入り、椅子に坐るようになったかだが、その本は、東西交流の結果だという。ローマなどの習慣が入ってきたのだと。

冬壽墓には夫人像も描かれ、夫人の牀座の幕や、夫人の着衣そのものにも金色に輝く歩揺がちりばめられていて、裕福というよりも、豪奢な生活をしていたようだ。それについてはこちら

しかし、四神図は冬壽墓には描かれていない。

つづく

※参考文献

「魏晋南北朝壁画墓の世界 絵に描かれた群雄割拠と民族移動の時代」 蘇哲 2007年 白帝社アジア史選書008

「世界遺産高句麗壁画古墳展図録」 2005年 社団法人時事通信社

「世界美術大全集東洋編10 高句麗・百済・新羅・高麗」 1998年 小学館

2012/07/24

四神6 唐の恵陵の四神図は離ればなれ

唐時代の四神のうち、青龍と白虎が墓道の入口両側の壁面に描かれていたので、忘れへんうちに補足しておこう。

『大唐皇帝陵展図録』の説明を掻い摘むと、唐の太宗は父李淵のために、かつて漢王朝を打ち立てた漢高祖劉邦の陵にならい、方形の墳丘をもつ「献陵」を造営した。しかし、自分と皇后の合葬陵は九嵕山に築いた、というより、山全体を陵とした。

「山に因って陵を為す」という山陵制度の理念は、それ以降、唐の歴代皇帝に採用されたという。

しかし、公主墓や追諡皇帝陵などは方形の墳丘墓だったらしい。

譲皇帝李憲は、第5代睿宗の長子。唐隆元年(710)、李隆基によるクーデターが成功し、50歳になる睿宗が26年ぶりに皇帝位に返り咲くと、李憲は自ら皇太子の位を辞退し、果敢に兵を挙げて政権の奪還に功のあった弟隆基に譲った。

開元29年(741)、李憲が63歳で亡くなると、玄宗は「譲皇帝」の諡号を贈り、その葬儀を皇帝に準じて取り扱わせ、妃元氏と新たに造営された恵陵に合葬された。

恵陵は陝西省蒲城県の北西、睿宗橋陵の陪葬墓区の一角にある。陵園は東西217.5m、南北252.5mの方形で、四隅に角闕があり、南に門を開く。封土は陵園内の中央やや北寄りにあって、一辺60m、高さ14mの方形である。

南門の南側には神道に沿って門闕、石刻列がある。石刻は大半が失われているが、記録によればかつては華表1対、翼馬1対、儀仗馬5対、石人10対、獅子1対が存在した。

こうした陵園の構造・規模、石刻列の構成などは、いずれも墳丘形式の皇帝陵に準じており、「皇帝の礼」による造営を裏付けるものであるという。弟の隆基が後の玄宗皇帝。

東西の壁に青龍と白虎、さらにそれぞれの入り口側に飛人図、墓室側に出行儀仗図が左右対称になるように配されているという。

青龍と白虎は魔除けのために入口付近に描かれたのだろうか、それとも儀仗隊を先導しているのだろうか。

青龍図 長さ700㎝幅330㎝ 龍体長590㎝ 陝西省考古研究院蔵

恵陵の墓道には、壁面に漆喰を塗りその上に壁画が描かれている。

青龍は、胴部からS字形に胸、頸を立ち上げていて、右向きの頭部の額の上は欠けているが、口を大きく開けた上顎に黒い両目が見える。口からは赤い舌を出し、瑞気を吐く表現である。頸には、珠文で縁取った帯状の飾りを巻き、その後ろに火焔状のものが付くという。

模写図の方が分かり易い。

恵陵の青龍と白虎は、周囲に雲文と飛人を配して天空を飛翔する姿に描かれているという。

今までに見てきた青龍は地面に接しているようだったが、この青龍は確かに宙を駆ける躍動感が感じられる。

飛人がどこに描かれているのかわからないが、北魏・北斉の神人の影響がまだ残っているようだ。

白虎 長さ700㎝幅330㎝ 虎体長600㎝ 陝西省考古研究院蔵

白虎の体長は6m、長い胴の前に胸から頸をS字状に立ち上げて、それに続く頭部は目を見開き、大きく開けた口から赤い舌を出し、瑞気を吐いているのが見える。頸の後ろから胴の背面にかけて火焔状のたてがみが連なり、前肢の付け根に赤い色の双翅があるのは青龍と同じで、聖獣らしさを特徴づけているという。

白虎の方は背中が真っ直ぐに描かれているせいか、空を飛ぶような軽やかさがない。

前肢の付け根にあるヒレのようなものは双翅というのか。前漢後期(前1世紀)の辟邪にもついている。

墓道両壁の前半部には巨大な青龍・白虎、墓室南北壁には朱雀・玄武の四神を描いているという。

四神は墓室や棺の四面に描かれるのではなく、離れて描かれるということもあったようだ。これが盛唐期の四神の特徴だろうか。

墓室から出てきて儀仗隊を先導しているのかな。

つづく

※参考文献

平城遷都1300年記念春季特別展 大唐皇帝陵展図録」 2010年 橿原考古学研究所附属博物館

2012/07/20

四神5 北魏・北斉時代には四神に神人が乗っている

北斉時代の墓室四壁には、神人の乗り物として四神が描かれていた。

『魏晋南北朝壁画墓の世界』は、崔芬墓は山東省臨胊県絲織工場の構内に位置し、墓の内部施設は墓道、羨道と墓室から構成されており、羨道と墓室が切石で構築されている。墓室の平面は約3.58平米、高さ約3.32mであり、 ・・略・・ 羨道に門吏と武士図、墓室に天文四神図と屏風画、墓主夫婦などの群像を描き、合わせて24幅の壁画と2幅の壁画と2幅の線刻画が描かれている。

南西隅から出土した墓誌によって、被葬者は北斉天保元年に亡くなった東魏威烈将軍・南討大行台都軍長史崔芬で、埋葬年代は天保2年(551)であることがわかった。

天文図と四神図は同じ壁面に配され、その間に境がなかったために、天文四神図として扱いたいという。

女神青龍図(東壁部分)

東壁の上部に、青龍を御し、花冠をかぶる女神を中心に、縦1.08m、幅3.30メートルの画面を設けている。゜その青龍は翼つきで、下を長く吐き出し前右爪で蓮華を踏む。青龍の前に飛ぶ先導役の羽人が2体、後ろに2本足で走っている畏獣が描かれている。さらに羽人の前方に扶桑の木があり、2本の樹幹の間に金烏の入った日象、その上方に8つの小さな太陽が見られる。そして、東七宿の星が背景のように配されているという。

女神白虎図(西壁部分)

西壁の上部では東壁の女神青龍図と対称的に女神白虎図を置き、縦1.09m、幅3.30mの画面となっている。前と後にそれぞれ雲気、山、樹木、それに空に蟾蜍と兎の入った月、西七宿の星を描いているという。

朱雀図(南壁部分)

南壁の中央に門を設け、門の西側に縦0.95m幅1.10mの朱雀図を設けている。朱雀は嘴に蓮華を銜え、翼を広げる姿であり、反対側上方の壁面に12個の星が散在しているという。

神人玄武図(北壁部分)

北壁の下部中央に壁龕が設けられたため、玄武図は壁龕の上に配置され、青龍・白虎図より画面がさらに広くなり、縦1.44m、幅3.30mとなっている。亀の首が後へ伸び、蛇が亀の甲羅に三周絡んで首が亀の肩から後方へ伸び、さらに自分の胴体と交叉し、頭が亀の顔に向かっている。玄武の奥から、方形冠をかぶり、左手で剣を持つ男性の神人の上半身が現れ、前と後に畏獣が3体ずつ確認できる。玄武の胴体の下と周囲に山、樹木があり、空に北七宿の星が描かれているという。

天井に壁画を描かず、天文図と四神図を一体化にするのは、崔芬墓の独特な構図であるという。

それだけでなく、羽人や畏獣、山、樹木、雲気などが入り混じり、にぎやかというか、煩雑だ。神人が神獣に乗る図というのも今まで見たことがない。

画面中心部にある青龍・白虎・玄武と神人図は、やはり北魏の石棺画に源流を求められるという。

神人青龍図(部分) 石棺線刻 洛陽瀍河出土 北魏時代(386-534年)

石棺の両側板には陰線刻と平面浅浮き彫りの技法で神人龍虎画像を刻んでいる。左の側板には有翼の龍に乗る男神を描き、龍の前後に3人の羽人と3体の畏獣を配し、さらに後方に小さな龍に乗る6人の仙人の楽隊がついている。画面の余白に山・雲気・樹木をすき間なく彫り出しているという。

北魏まで遡っても、山や樹木が描かれ、壁面が隙間なく埋められている。

神人玄武図 升仙石棺 河南省洛陽出土 北魏 開封博物館蔵

左右側板にも似たような神人青龍・白虎図が見られるが、仙人楽隊の部分は省略されている。さらに、その開封博物館蔵石棺の後檔に山岳を背景に玄武と環頭太刀を持つ男神を刻んでいる。そのほかに、北魏逸名石棺の後檔にも雲気文を背景とする玄武神人図例がある。河北省磁県の東魏茹茹公主墓では、西壁と北壁の上段に白虎と玄武図が画かれている。山岳と樹木を背景にする構図から、その源流も北魏洛陽の石棺画にあると容易に推定できるという。

これが、神人が神獣に乗り、背景に山や樹木を描く四神図の起源ということのようだ。

つづく

※参考文献

「魏晋南北朝壁画墓の世界 絵に描かれた群雄割拠と民族移動の時代」 蘇哲 2007年 白帝社アジア史選書008

2012/07/17

四神4 高句麗古墳の壁画2

高句麗の古墳には、同時代、同地域に、異なる玄武図が描かれている。

江西中墓 平安南道南浦市江西区域三墓里 6世紀末~7世紀初築造

大墓の北西95mの所に位置する。墳丘は方台形で、一辺は約45m、高さは7.88mある。

四壁は花崗岩の一枚岩からなり丁寧に平滑に磨かれ、壁画はその面に直接描かれる。天井は二段の平行持ち送りで、その上に平たく大きな頂石が載るという。

玄武

蛇は亀の甲羅を二巻きし、亀の右首から頭部を一巻きしている。顔料が流れてよくわからないが、蛇の頭は、おそらく亀と向かい合っていただろう。

亀は足を止めていて、白い犬に甲羅を載せたように描かれている。

江西大墓 平安南道南浦市江西区域三墓里 6世紀末~7世紀初築造

『世界遺産 高句麗壁画古墳展図録』は、墳丘は方台形で、一辺は約51m、高さは8.79mあり、高句麗の封土墳のなかではもっとも規模が大きい。天井は、二段の平行持ち送りの上に二段の隅三角持ち送りを上げ、頂上には93㎝四方の面をみせる天井頂石をのせている。

壁には漆喰がまったく塗られず、花崗岩の上に直接彩色の絵が描かれる。壁には四神図以外には何もないという。

玄武

亀の後ろ足の間から入った蛇は甲羅を一巻きして前足の間から出てくるりと後方に戻り、尾の輪をくぐって、後ろを向いた亀と向かい合う。

亀は右足をあげている。

同時代に、すぐ近くに築かれていることから、ある一族の墓地だったように思われるが、全く系統の異なる玄武が描かれている。当時の高句麗は様々なところから色んな文化がもたらされたのだろうか。

日本で四神図といえば高松塚古墳とキトラ古墳が思い浮かぶ。高松塚の玄武は中央がはがれてよくわからないが、江西大墓の玄武に似ている。ただ、尾が輪を描いていないように思われる。

高松塚の玄武についてはウィキペディアを参照して下さい。

キトラ古墳はウィキペディアは、壁画などにみられる唐の文化的影響が高松塚古墳ほどには色濃くないことから、遣唐使が日本に帰国(704年)する以前の7世紀末から8世紀初めの頃に作られた古墳であると見られているという。

飛鳥資料館の常設展示にあるキトラ古墳のレプリカは、棺を入れるためだけの広さしかないような小さな玄室だった。

玄武

その石室北壁に、小さく小さく玄武が描かれていた。

亀甲ははっきりと描かれ、江西大墓の玄武とよく似ている。日本の玄武と高句麗の玄武の違いは、細部を除けば脚の長さくらいのものだろう(下写真はパネルを写したもの)。

しかし、キトラ古墳の玄武が高句麗からもたらされたとも思えない。何故なら高句麗は668年に滅んでしまっているからだ。

つづく

※参考文献

「世界遺産 高句麗壁画古墳展図録」 総監修平山郁夫 2005年 共同通信社

2012/07/13

四神3 高句麗古墳の壁画1

四神といえば、『世界遺産 高句麗壁画古墳展』で見たものが印象に残っている。同展図録は、北方の前燕という国の王である慕容皝が高句麗の王都に侵入し、故国原王の前王である美川王の墓をあばき宮殿を焼き払った。さらに371年には南方の百済が平壌を攻撃し、迎え撃った故国原王は流れ矢に当たって戦死した。

このような戦乱のなかで、中国の華北や遼東から多くの人が楽浪の故地である平壌に移ってきたと考えられる。安岳3号墳の被葬者もその一人であり、高句麗壁画古墳の源流を遼東の古墳に求める考えが強い。

戦死した王の後には小獣林王が即位し、国力が充実してきた頃に王位についたのが広開土王(391-412年)であるという。

しかしながら、4世紀後半に築造された安岳3号墳には四神図はなかった。同展図録で最も古い四神図は薬水里古墳にあった。

墓主夫妻と玄武 薬水里古墳奥室の北壁 平安南道南浦市江西区域薬水里 4世紀末~5世紀初築造

図録は、墳丘は円形を呈しているが、本来の姿はわからない。石室は前室と奥室がある二室墓。壁画は、壁、穹窿天井に厚く漆喰を塗った上に描かれる。奥室各壁の下半部には柱と梁が描かれ、上半部に北壁の墓主夫妻と玄武の図をはじめ、四神図がみられるという。

玄武

図録には四神の内、「墓主夫妻と玄武図」しか載っていない。

広い壁面に余白を残しながら、梁の上に坐る墓主夫妻。小さな侍者たちに囲まれ、天蓋の下の牀座という台に坐っている。上には星座が描かれる。

天蓋の外に、夫妻に向かって表される玄武は、長い脚は虎のような縞があり、胴体は大きな翼のある犬のようだ。甲羅は背中にわずかに見える。赤い蛇は亀の胴体と首に巻きつき、自分の尾くぐらせて前方に弧を描き、亀と頭を突き合わせている。

ところが、図版には長川1号墳の四神図は載っていなかったが、『図説中国文明史5魏晋南北朝』に玄武図があった。

長川1号墳 吉林省集安市 5世紀中葉

鴨緑江に面する小さな盆地の低い段丘の上に立地するという。

『図説中国文明史5魏晋南北朝』は下図を、冬寿の墓に描かれた玄武の像としているが、冬寿の墓に描かれた高句麗貴族の狩猟姿とする図が、『世界遺産 高句麗壁画古墳展図録』の長川1号墳前室左側壁の狩猟図の一部とそっくりなので、この玄武図も長川1号墳のものだろう。

亀の顔は獣のようで、足も長いが、薬水里古墳の玄武と比べると、亀甲も表されて約半世紀の進歩がうかがえる。

しかし、蛇は依然としてロープのような描き方で、この図からは、頭部も尾の端もわからない。

もう少し時代が下がると、蛇は輪をつくらず、亀の甲羅に幾重にも巻きつくようになる。

湖南里四神塚 平壌市三石区域聖文里 5世紀末~6世紀初築造

この区域は高句麗時代の大城山城の東側に位置し、壁画古墳が分布する。

墳丘は方台形を呈し、墳丘の裾に一段の石列とその外側に幅3mの石敷がまわる。石室は横長の玄室南壁中央に羨道がつく単室墓で、壁は横長の石を六段に積み上げるが上部がわずかに内傾する。天井は二段の平行持ち送りと二段の隅三角持ち送りをのせて、最上部に頂石を被せる。

壁画は、北壁に玄武、東壁に青龍、西壁に白虎、南壁左右に向かい合う一対の朱雀が描かれる。

四神図は壁面全体にではなく上半部に描かれ、下半部は水が浸食した痕跡が残っているので、他の壁画があったとしても消え失せているようだという。

玄武

亀の下半部は残っていない。頭を上に向け、甲羅部を四重に蛇が巡る。蛇と亀の頭部は向かい合わない。

この古墳の四神図の特徴として、青龍と白虎が後ろを振り返っていることがあげられるという。

青龍

角が赤い輪郭線で表され、はっきり龍とわかる。

壁には、石と石のつなぎ目のみに漆喰が塗られているところをみると、まだ石面を完全な平滑には磨いていないようだという。

下半部の浸水跡が木目のようにも見えて不思議だったが、切り出した石の表面の凹凸だったのだ。

白虎

龍の首にも縞があること、虎なのに龍と同じくらい胴体が長いことなどから、龍と見分けにくい。

朱雀

朱雀は駝鳥のような姿に見えるという。

脚が長く描かれていることをいっているのだろうか。

つづく

※参考文献

「世界遺産 高句麗壁画古墳展図録」 総監修平山郁夫 2005年 社団法人共同通信社

2012/07/10

四神2 8世紀、トルファンではリサイクルした紙で作られた

10世紀の契丹では木彫で四神が作られた。四神図を遡っていくと、唐時代のトルファンでは四神は紙製だったことがわかった。

『仏教の来た道展図録』は、青龍、白虎、朱雀、玄武はそれぞれ東西南北の方角をつかさどる神獣である。四神は漢代より墓室や棺などに描かれはじめ、天井部の天文図とともに宇宙観を表していた。また被葬者を守護する僻邪としての役割も担う。わが国のキトラ古墳の壁画にも見られるとおりである。

唐代のトルファンでは、被葬者のための棺や靴が、不要となった公文書をリサイクルして作られていたという。

『中国歴史地図』は、トルファン出土文書は大部分死体を包んだり、履物あるいは紙棺などを作るときに使われた廃紙の形態で残っているという。

紙棺 トルファン、おそらくアスターナ出土 時代不明

小さなオアシスの町なので、棺に使う木材が調達できなかったのだろう。

紙製の棺にも、以前調べたような傾斜がある。傾斜のある棺についてはこちら

アスターナ古墓群は、3つ程の墓室を見学した。記憶が確かではないが、奥壁には屏風のように画面を分割して、絵画が描かれていた。主室左右は一段高くつくられていて、棺床になっていた。その上には、紙製の、しかも反故紙を何枚も貼り合わせて作った棺が置かれていたとは。

『仏教の来た道展図録』は、本資料も反故となった均田制に関する文書(給田文書)を幾重にも貼り合わせて補強し、その一番外側に青龍、玄武の姿を描き、形に沿って裁断して作られたものである。これまでに青龍、玄武とも九つの層位が確認されている。一番外側の彩画紙としては旅順博物館所蔵の青龍の一部を描いたものが当時の姿を最もよくとどめている。

大谷文書には、朱雀、白虎の一部や霊芝雲も確認されており、これらは壁面に打ちつけられていたか、吊り下げられて墓室を飾っていたと考えられる。輪郭に沿って穿たれた小さな穴は、そのためのものであるという。

青龍 トルファン、アスターナ出土 8世紀半ば 給田文書 紙本墨書 最大53.0X135.0 龍谷大学蔵

青龍は頭を右側に向けた姿で描かれていたという。

おそらく、右後足は、今はなくなっているが、胴と左後足の付け根の間から、前へ踏み出していたのだろう。

玄武 アスターナ出土 8世紀半ば 給田文書 紙本墨書 最大87.5X52.5 龍谷大学蔵

玄武は正面を向いた姿で描かれていたという。

赤峰市出土の木製契丹の玄武は正面向きだったが、正面向きの玄武は8世紀半ばの唐にすでに登場している。

亀の4本の足が左右に出て、頭部の出っ張りがないので、一番上の紙に、おそらく正面向きに描かれていたのだろう。

その亀の胴体に巻きついていたと思われる蛇は、亀の上方で首と尾を交差させている。

このように欠けた箇所のある唐の玄武でも、契丹の玄武がどのようなものだったのかを、ある程度推し測る材料ともなり、貴重だ。

唐時代の四神は、銅鏡には見られるものの、墓室に飾られたのはこの紙製のものが唯一だった。

つづく

※参考文献

「仏教の来た道 シルクロード探検の旅展図録」 2012年 龍谷大学龍谷ミュージアム、読売新聞社

「中国歴史地図」 朴漢済編著 吉田光男訳 2009年 平凡社

2012/07/06

田上惠美子氏から届いた封書の漫ろ事

2、3日前に蜻蛉玉作家の田上惠美子氏から封書が届いた。中には7月中に開催される2つの個展の案内ハガキが入っていた。

田上氏のホームページには、漫ろ事というブログがあるので、今回はタイトルだけ真似てみました。相変わらずオリジナリティに欠けているなあ。

田上氏の漫ろ事は、毎日のように更新がないか確認しているが、6月15日の「声の出ない日のそぞろごと」で止まったままだ。まだ声が出ないのかな。

ハガキの一つ目は「田上惠美子 蜻蛉玉展」、かなり補正したつもりだが、明るい画像にはならなかった。

この記事は縦長の場合、もっと大きく載せられるのだが、横長のものは、これ以上大きくすると、枠を越えてしまうので、残念だが、こんなに小さくしか載せられない。尤も、クリックすると拡大画像は出てきます。

天善堂という箕面にあるギャラリーで開かれるらしい。いや、7月5日からなので、昨日から始まっていた。久しぶりに透きとおるいのちたちに囲まれて、一つ一つをじっくりと見てみたいものだ。

それに、天善堂には和カフェもあるという。「抹茶パフェ」はなさそうだが、「氷りde抹茶しるこ」は食べてみたいな。

でも、11日までに箕面まで行くのはちょっと無理かも。

そして、もう一つは「田上惠美子 硝子展」。こちらも地がハガキのまんまの色にはならなかったが、蜻蛉玉、いや硝子玉の色はよく出ている。しかし、硝子玉の影の截金まではなかなか出せなかった。

それにしても、田上氏は何故「蜻蛉玉」ではなく「硝子玉」にしたのだろうと、不思議に思っていたが、このようにスキャナーで取り込んで編集してみて、トンボ玉にはあるはずの「穴」が写っていないことに気がついた。

ひょっとして、田上氏は芯棒を使わずに、こんな球体のガラスを創っているのだろうか?

截金で精密に文様を作っていく技術もさることながら、穴のない硝子玉をつくる技法も見てみたいものだ。

こちらは開催が学園前のきのわさんか。遠いなあ。

こんな個展の案内や、特別展、そして講演会など、興味のあるものが近畿地方で開催されても、なかなか出かけられないのが現実だ。その度に、同じ関西圏とはいえ、その端に住んでいることを思い知る。京阪奈辺りで暮らしていれば、もっと刺激のある生活ができただろうなあ。

2012/07/03

四神1 10世紀の契丹と五代

契丹展で、棺の外側に貼り付けられていたらしい木製の四神が出品されていた。

四神 赤峰市朝オンニュド旗格温都蘇木出土 木、墨、彩色 10-12世紀 長30-60 翁牛特旗博物館蔵

『契丹展図録』は、棺の側板にとりつけたと推測される四神像。

契丹時代の四神は、いまの遼寧省朝陽市を中心とする地域で石棺に彫刻した例が20例ほど見つかっている。それらは主として10世紀末から11世紀半ば頃にかけてのものであるという。

朱雀

正面向きで今まで見たことのない姿だ。足は鴨のように短い。

玄武

亀と蛇が絡み合う姿の玄武は、上半部が失われているものの、亀を正面からとらえた構図であることがわかる。このような構図は、浙江省安市呉越国慶陵(939年)の玄武など、同時代の契丹領外でもみられる。甲羅には「王」字を浮き彫りにする。このいわゆる王字亀甲は、新疆ウイグル族自治区アスターナ44号墓出土の錦にもあるように、おそくとも唐時代には確認できるという。

甲羅は文字通り亀甲繋文で、その一つ一つに「王」の文字が様々な方向に刻まれているらしいことが、残存部分から推測される。

白虎と青龍

いずれも胸を張り、片方の前脚を顔の付近まで挙げているという。

上の白虎は、虎にしては胴が長く尾も長く太い。うっすらと縞模様が墨で描かれているようだ。

それに比べて龍は鱗が前身に浮彫されている。そして尾は白虎のようにあげずに、左後ろ足に巻きついている。右後ろ足が無くなっているのか、元々なかったのか。

10世紀のホータンでも棺の四方に四神を描くという習慣があったようだ。

四神双鳥文木棺 木製彩色 長210高99-85幅74-64 ホータン市ブザック墓地出土 五代時代(10世紀) ホータン地区博物館蔵

『シルクロード 絹と黄金の道展図録』は、身の側面には、青龍、白虎、朱雀、玄武という東西南北をつかさどる四神を描くという。

木棺についてはこちら

朱雀

描かれた扉の上に留まる朱雀は、契丹のものと同様に正面を向いている。派手な尾羽も体も、どちらかというと、朱よりも白が勝っている。

玄武

体は横を向いているが、頭を後ろに回して、自分の胴を二重に巻く蛇を見上げている。

白虎

白虎は白い顔料がよく残っている。棺の側面いっぱいに描かれているので、龍と同じくらい胴体が長い。左前脚を顔の高さにあげている。

青龍

青龍は画面からはみ出るくらい大胆に描かれ、勢いがある。右前脚を頭部と同じくらい高くあげ、その下に左前脚の爪が見える。

このように唐時代の後にも、辺境の地でも四神は棺に表されていたのだった。

続きはこちら

※参考文献

「草原の王朝 契丹展図録」 2011年 九州国立博物館

「シルクロード 絹と黄金の道展図録」 2002年 NHK

登録:

コメント (Atom)