法隆寺金堂天蓋は外側の図様も興味深いが、内側にも敦煌莫高窟を見学した者にとっては懐かしい図様が描かれていた。『法隆寺 日本仏教美術の黎明』展図録は、天蓋の内面は上より天井、組入天井、小壁、垂幕の順となり、天井の格子内に蓮華文、組入天井の支輪板に蓮池から伸びて宝珠をいただく蓮枝という。

実際に下から見ている時は「莫高窟でみた植物文が描いてあるなあ」と思っていた。

ところが、図版を探してみると、同じような図様というのが見つからなかった。人字披天井の両側に、等間隔の垂木で仕切った白い部分に植物文が描かれているということが同じなだけだった。日本では上記のように組入天井というらしいが、『敦煌への道 上西域道編』では人字披天井と呼んでいたので、以下にも人字披天井と表現することにする。

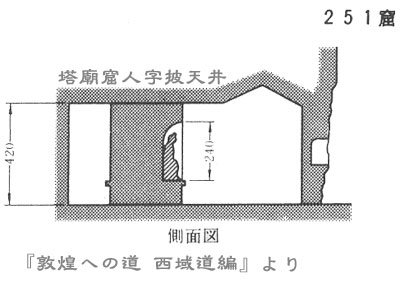

ところが、図版を探してみると、同じような図様というのが見つからなかった。人字披天井の両側に、等間隔の垂木で仕切った白い部分に植物文が描かれているということが同じなだけだった。日本では上記のように組入天井というらしいが、『敦煌への道 上西域道編』では人字披天井と呼んでいたので、以下にも人字披天井と表現することにする。人字披天井は下図の北魏期(386-534年)敦煌莫高窟第251窟のような人の字形の天井を指す。この図は、下から伸びた蔓草(ほとんど色が褪せている)に大きな花が咲き、その1つに菩薩が坐しているように見える。蓮の葉ではないからだが、実際に蓮を見たことのない人が唐草文などをみて蓮華のように描いたのかも知れない。

人字披天井は、塔廟窟を入口(東)から入った広い空間の上にある。この形式の石窟は北周(557-581年)を最後になくなってしまう。続く隋時代(581-618年)には伏斗式の天井となってしまうのだ。

人字披天井は、塔廟窟を入口(東)から入った広い空間の上にある。この形式の石窟は北周(557-581年)を最後になくなってしまう。続く隋時代(581-618年)には伏斗式の天井となってしまうのだ。  北周期の第428窟は莫高窟で最後に見学した窟だった。第251窟と同様塔廟窟なので、中心柱の周囲をラテルネンデッケの並んだ天井を眺めながら右繞して、この人字披天井に戻ってきた。

北周期の第428窟は莫高窟で最後に見学した窟だった。第251窟と同様塔廟窟なので、中心柱の周囲をラテルネンデッケの並んだ天井を眺めながら右繞して、この人字披天井に戻ってきた。 この日本人が見て蓮華とは思えない植物文の中にちらほらと動物や天人らしき姿があるのを眺め、この日いろんな石窟を見学できたことに大満足で敦煌莫高窟招待部ガイドの丁淑軍さんたちと出口に向かったのだった。

この日本人が見て蓮華とは思えない植物文の中にちらほらと動物や天人らしき姿があるのを眺め、この日いろんな石窟を見学できたことに大満足で敦煌莫高窟招待部ガイドの丁淑軍さんたちと出口に向かったのだった。  法隆寺金堂天蓋の内側を見て「あの時と同じ」と思ったとは、記憶とはええ加減なものである。

法隆寺金堂天蓋の内側を見て「あの時と同じ」と思ったとは、記憶とはええ加減なものである。ところで、このように同一でないにしろ同じような折上天井に垂木で仕切った板に植物文を描くということが行われていたことは確かである。中原の建築様式が敦煌へと伝えられたのであろうが、それがどのように日本に伝播したのか、跡を辿ることはできない。

関連項目

天井の蓮華

※参考文献

「中国石窟 敦煌莫高窟1」敦煌文物研究所編 1982年 文物出版社