ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2018/01/30

ギーラーン1 コブウシ

『ギーラーン緑なすもう一つのイラン』(以下『ギーラーン』)は、ペルシア語で「白い川」を意味するセフィードルード川は、ギズィルウズン川(赤く長い川)とシャーフルード川(王の川)の水を集め、ギーラーンに豊かな恵みをもたらしながら、カスピ海に注ぐ。同時に、この川の渓谷は、イラン高原とカスピ海を繋ぐ回廊、つまり、ギーラーン(ギール人の地)への入口となっているという。

Google Earthより

同書は、ギーラーンの低地は、セフィードルード川によって生み出された大きな扇状地である。カスピ海に向かって海抜0m以下の低地帯が続き、海岸線にはモルダーブと呼ばれる湿地帯が広がっている。低地帯の農村部を旅すると、イラン高原とはまったく異なった光景に出くわす。まず、広々とした水田や茶畑、そして、藁葺きの家やネズミ返しを備えた高床式の米倉である。家々は水田の中に点在しているが、都市部や高原部の住居とは異なり、他人の目を遮る高い塀や外壁がなく、外に向かって開放的な構造になっている点が特徴であるという。

ギーラーンもまた、いつか訪れてみたいところだった。その一つがこのようなネズミ返しのある高床式の米倉や、

板壁のある家屋を見たかったからだった。しかしながら、民家はどんどん建て直しされ、残っていたのは瓦くらいのものだった。

同書は、イラン高原の風景に欠かせない要素である羊と山羊の群はすっかり影を潜め、道ばたでゆったりと草を食むコブ牛の姿があちらこちらで見られる。古くからこの地でコブ牛が重要であったことは、コブ牛をかたどった形象土器がギーラーンの多くの遺跡から出土していることからも明らかであるという。

コブウシはアスタラで見かけたが、突然走り出したのでぶれてしまった。

中エラム時代(前13世紀前半)に作られたコブウシがチョガ・ザンビールのジッグラト北東面階段前から出土している。実物と比べると肢が長くコブが小さいが、コブウシも地域によって種類が違うという。

ペルセポリスのアパダーナ東階段の浮彫(前5世紀前半)では、カブールのガンダーラ人の使節団がコブウシを連れていた。コブが後方にある。

しかし、それより以前にコブウシの像がこの地で作られていた。

コブウシ型リュトン 前1千年紀 タブリーズ、アゼルバイジャン博物館蔵

コブが強調されている分背中をえぐり、長く伸びて腰を大きく表す。酒杯としては大きすぎる。持ち上げるのは困難なので、台の上に置いて傾けてリュトンに酒を注ぐ容器として、口は細長い溝状に出し、肢を短く作っているのだろう。

小さな耳には穴があり、ピアスを付けていたらしい。

こぶ牛形象土器 前1千年紀 長31.3高25.6㎝ 中近東文化センター蔵

小さく丸い目が型押しされているが、耳はない。首の周りに列点文が巡り、特別な牛を表したものかも知れない。

やはり胴がえぐれている。それはデザインというよりも、酒を満たして重いこの容器を抱えるために必要なくぼみだったのかも。

同展図録の、コブウシ型リュトンがまとまって出土している下の写真が印象的だった。富や権力の象徴だったのかな。

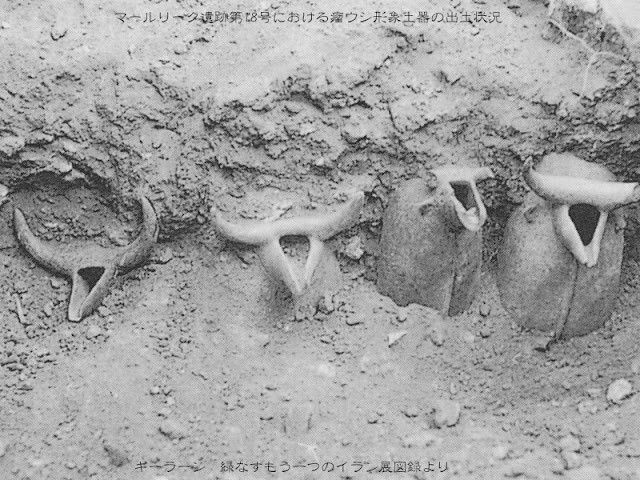

マールリーク遺跡第18号墓におけるコブウシ形象土器の出土状況

『ギーラーン』は、遺跡出土の瘤ウシ形象土器は、一対の角と誇張された瘤とがこの動物の力強さを表していると同時に、器面を丹念に磨いた丁寧な造り具合、耳に付いた金の環、そして5点一緒に埋葬されたことなどは、当時の人々の瘤ウシに対する特別の思い入れを推察させる。瘤ウシ形象土器は代表的「アムラシュ土器」のひとつではあるが、その出土状況が正規の発掘調査で確認された事例は、今もってマールリーク遺跡のみであるという。

正面から見と、頭部には顔がなく、角と注ぎ口と空洞だけ。

こぶ牛形土器 前1500-800年 研磨土器 長26.0高19.5㎝ ギーラーン州マールリーク出土 イラン国立博物館蔵

『ペルシャ文明展図録』は、顔の部分が容器の注口になっており、液体を入れてリュトンのように使われたのだろう。53基の古墓が発見されたマールリーク遺跡の18号墓から出土した5点のこぶ牛形土器の一つという。

上図では4つしか写っていないが、おそらく右端の作品だろう。左耳に金のピアスが残っているのに目はない。

コブウシ形象土器としては瘤が突き出しておらず、胴もえぐれていない。従って持ち運ぶための造形ではなかったのだ。

注ぎ口の下にはヒレ状の突起がある。

こぶ牛形土器 前1500-800年 研磨土器 長28.2高23.1㎝ ギーラーン州マールリーク出土 イラン国立博物館蔵

背中がえぐれていないタイプ。やはり注ぎ口の下にはヒレ状の突起がある。

耳には大きな金製ピアスがぶら下がっている。その傍にあるくぼみは小さな目?

こぶ牛形土器 前1500-800年 研磨土器 長20.0高15.7㎝ ギーラーン州マールリーク出土 イラン国立博物館蔵

背中は小さく、瘤が巨大なタイプ。目は円形の道具を押しただけ。

注のヒレ状の突起も立派。

こぶ牛形土器 前1500-800年 研磨土器 長48.5高33.5㎝ ギーラーン州マールリーク出土 イラン国立博物館蔵

同展の出品の中では最も大きな作品。全体に柔らかな曲面で構成されている

角の付け根に小さな目、角から離れた下の方に耳がある。

こぶ牛形土器 前1500-800年 研磨土器 長39.0高34.0㎝ ギーラーン州マールリーク出土 イラン国立博物館蔵

ヒトコブラクダのような瘤があり、長めの肢には車輪が取り付けてある。酒宴の席で、他のコブウシ形容器のように置いて使われたのではなく、コロコロと転がして楽しんだのだろう。

耳と注ぎ口の下には金のピアスが付いている。

イラン国立博物館では、マールリークから出土したコブウシ形象土器が他にも展示されていた。

写す位置が悪いのか、頭部とコブが大きすぎて、文字通り尻すぼまりのようなコブウシ像も。

左前のコブウシ像は、マールリーク遺跡第18号墓出土の写真の左端のものに似ている。

『ギーラーン』は、マールリーク遺跡はルードバールからギーラーン州都ラシュトに至る道程なかほど、セフィードルード川東岸に、現況周囲をオリーヴ林と水田に囲まれて位置する。ネギャバーンの報告によれば、「マールリーク・テペ」と呼称されるものの、いわゆる「遺丘」ではなく、径145X80m、高さ10余m規模の自然丘である。紀元前2千年紀末から1千年紀初め頃に年代付けられる群集墓遺跡であることが判明した。53基にのぼる古墓の殆どは、石を積み上げて墓室を構築したものであり、積石の一部破壊が明らかに大地震に因ると観察されるものもあった。

それぞれの墓は、当時きっと貴重品であったに違いない様々の副葬品を豊かに伴っていた。千点もの青銅製鏃、剣、棍棒、甲冑などの武具やヒョウ、オオカミ、イノシシ、シカさらには頸木と鋤をつけたウシなどをかたどった形象土器青銅像や金製容器や装身具等々の副葬品を持つこれらの墓は、かつてこの地に栄華を極めた王侯、武人階級のものであろうと、発掘者ネギャバーンは推察しているという。

コブウシを表したものは青銅でも作られていて、土器よりもかなり小さい。

こぶ牛小像 前1千年紀 青銅 長6.9高4.6㎝ 中近東文化センター蔵

肢は形象土器よりも長く、コブはずんぐりしている。

『ギーラーン』は、ギーラーン州出土と伝わるこの「青銅製瘤ウシ小像」には、平織りの麻布片(材質:亜麻)が5片付着していた。「死者を埋葬する際に織物に包んで副葬した」とみなされたという。

こぶ牛小像 前1千年紀 青銅 長7.9高5.8㎝ 中近東文化センター蔵

コブは後方に鋭く突き出ていて、その根元から環が出ている。ぶら下げて護符のように使ったのだろうか。

『ギーラーン』は、デイラマーン調査団員のひとりであった増田精一は、ガレクティ遺跡A-V号墓より検出のウシ、シカの獣骨を犠牲獣の証拠とみなし、動物形象土器の副葬を当時の過剰な動物犠牲を戒めた思想の産物であると説いている。動物像が副葬される状況はかならずしも珍しいことではないが、その考古資料的判読の好機は意外と少ないのであるという。

ギーラーン2 土偶と金製品、装身具←

参考文献

「ギーラーン 緑なすもう一つのイラン」 1998年 中近東文化センター

「ペルシャ文明展 煌めく7000年の至宝 図録」 2006年 朝日新聞社・東映事業推進部

2018/01/26

元明の青花(染付)

イランのアルダビールに所在するシェイフ・サフィー・ユッディーン廟ではアルダビール・コレクションと呼ばれる中国磁器が所蔵展示されている。アルダビールは、サファヴィー朝発祥の地であるが、それよりも以前の元時代(14世紀)の染付もそのコレクションに入っていた。おそらくサファヴィー教団が所蔵していたものだろう。

『元の染付展図録』は、白磁胎で形を作った後、酸化コバルトを顔料として筆を用いて絵付けをし、透明釉をかけて、高火度で焼成した磁器を、中国では「青花」(花とは文様の意)と呼ぶ。わが国ではその藍色に呈色した文様が染織の藍染の色彩に似ているところから「染付」という名称が使われ、今日にいたっているが、この呼称はすでに南北朝末期にあたる14世紀末の『迎陽記』という文献に、「ちゃわんそめつけ」という記述が残るが、一般化するのはやはり有田で染付が焼成されるようになった江戸時代のことらしい。

この染付が技術的に完成したのが、元時代の後期頃の景徳鎮においてであった。その文様にみられる精巧な描線や文様構成の高さに、器形の雄大さも加わった力強い作品が、この技法の技術的完成を如実に示しており、以後の陶磁界に影響を与えたことも加味されて、今では元染付が中国の染付のジャンルだけにとどまらず、中国陶磁全体のなかでも非常に高い評価を受けるにいたっているという。

前回は、アルダビール・コレクションを日本の古い文献の図版で見てきたが、英語でblue and whiteと呼ばれるものがモノクロームなのは寂しかった。そこで、今回は、そのコレクションを離れて、書庫からカラー図版を探してみた。

青花蓮池魚藻文壺 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 高28.2㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『東洋陶磁の展開図録』は、元時代に入って作られるようになった大振りの壺。器表をいくつかの文様帯に区切り、胴部中央に蓮池を泳ぐ鱖魚、草魚などを描いている。魚藻文は元時代の青花にしばしば見られるテーマであり、当時の江南地方で流行した民間絵画との類似性が指摘されている。また、魚の中国語音が「余」に通じ、財産が余るという吉祥の意味をもつともいわれている。裾部にはラマ式蓮弁を廻らし、内部に犀角、法螺貝、珊瑚などの6つの宝文が火焔宝珠と交互に描かれているという。

アルダビール・コレクションの中にも魚藻文の盤(29.43 元時代)があり、見込みに大きく魚が描かれ、水流になびく藻や、浮き草などが描かれている。

違いは本作品には、蓮が大きく力強く描かれていることで、葉は表面が見えるもの、側面から見たものなど。蓮華は花びらが落ち、果托が育っている。

青花鳳凰花卉草虫文八角瓢形瓶 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 高59.8口径8.3底径17.3㎝ イスタンブル、トプカプ宮殿博物館蔵

『世界美術大全集東洋編7』は、瓢形の大瓶をさらに八角に面取りした、成形に熟練を要する作品である。わずかに高台がつき、底裏は露胎である。さまざまな文様が器面いっぱいに描き詰められているが、この八角の面取りという器形をうまく文様構成に利用して、煩瑣に陥ることを避けている。まず、菱繋ぎの帯文様とラマ式蓮弁によって胴の上下を区切り、さらに八角に応じて器面分割することによって、繁雑になりがちな文様を整然と配しているるここには、元青花に用いられるあらゆる文様が描かれており、まるで絵手本といってもよいほどである。図柄が異なるが、八角の瓢形瓶はトプカプ宮殿にもう1点と、掬粋巧芸館に1点、完器ではないがイランのアルデビル廟に1点所蔵されているという。

青花八宝文稜花盤 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 高7.8口径45.7底径26.4㎝ イスタンブル、トプカプ宮殿博物館蔵

『世界美術大全集東洋編7』は、盤の中央に置かれた6弁のラマ式蓮弁とそれを囲む6つの大きな如意頭枠、そしてそのあいだを空間忌避的に埋め尽くす唐草文がこの盤にイスラーム風な印象を与えている。空白を余すところなく文様を描き詰めるのは元青花の大きな特徴の一つで、彩絵という新しい装飾表現手段を得て可能となったものであり、この盤はそうした元青花の魅力あふれた作品である。イスラームの工芸品にもしばしば見られる、ミヒラーブを思わせるような如意頭形の枠取りや、ラマ式蓮弁を囲むその構成など、全体的には伝統的な中国様式というよりイスラームの意匠に借りているところが大きいように感じられるが、八宝文や青海波、唐草文など、枠組みの内側を埋める個々の文様は、すべて中国独自のものであるという。

唐草文は葉が段々と簡略されて描かれるようになり、蛸唐草と呼ばれるような文様になると聞いたことがあるが、それは日本の染付の話だと思っていた。青花の草創期のような元時代に、すでにそれに似た描き方がされていたとは。如意頭枠には青海波文が整然と描き込まれているというのに。

青花牡丹唐草文盤 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 径44.5㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『東洋陶磁の展開展図録』は、元青花の大形盤においては、見込み中央の平面に、絵画的な文様を描くか、幾何学的な図案を同心円状に描くものが多い。そうした中でこの盤では、主文様に四輪の牡丹文を取り上げ、それも上面、側面、裏面からと描き分けている点が珍しい。主文様の外周には宝相華唐草文を配している。この宝相華唐草文は、外側面にも同じように廻らされている。文様表現が大胆かつ新鮮な上に、青花の発色が格別に鮮麗なことから、元青花の大盤の代表作の一つとして名高いという。

側面はこの画像では上下2箇所あるが、それぞれを違う描き方をするという念入りな作品なのに、牡丹の萼は5枚なのに6枚描いている。「完璧なものは嫉妬されるので、一つだけ不完全にしておく」という風習はイスラーム圏、あるいは西アジアから中央アジアにかけて広く存在しているようだが、そういう好みを採り入れた作品かも。

青花蓮池水禽文鉢 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 径29.7㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『世界美術大全集東洋編7元』は、典型的な元様式の青花磁器である。口縁は端反りになり、底部が厚く作られた枢府タイプの白磁に類する器形である。内面には一対の鴛鴦を中心に、蓮池図が左右対称に描かれている。この蓮池水禽図は元青花磁器にもっとも普遍的に見られる意匠であるが、そのなかでこの作品はコバルトがじつに美しく発色しているという。

アルダビール・コレクションの蓮池水禽文盤(29.38 元時代)の文様とよく似ている。

水禽はオシドリ。

青花牡丹唐草文双耳壺 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 高38.7㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『東洋陶磁の展開展図録』は、本来、蓋をともなったものであるが、共蓋の遺例は3点しか知られていない。上から7層の文様帯に分かれ、中央の2層には雲をともなう龍文と、牡丹唐草文が廻らされている。とくに牡丹の花びらと葉には、絵付けの前にあらかじめ陰刻がほどこされ、強い効果をあげている。両肩には、だみ染めされた獣面の耳がつき、環を通すための孔があるという。

よく似た双耳壺が江西省高安市博物館に所蔵されており、それには蓋が付いている。

青花雲龍文双耳壺 元時代(14世紀) 景徳鎮窯 通高47.0口径14.6㎝ 江西省高安市窖蔵出土 高安市博物館蔵

『世界美術大全集東洋編7』は、この獣環耳壺は龍文から見れば典型的な至正タイプの青花磁器である。胴の中央には三爪の龍を2体配し、両端には銅環のついた獅子形の耳をつけている。肩には八宝文、裾には牡丹唐草文を描いている。青花の発色はトプカプ宮殿博物館の同形の元青花磁器などに比べると、やや鈍い。概して高安市窖蔵出土の青花磁器群は中近東にある鮮やかな発色の青花磁器の一群に比べてやや下手な印象を与えるものである。

銅環が残っていることからわかるように、日常に生活器として使用されていたものであるという。

至正年間は1341-70年で元末期。

色の違いは図版で比べただけでは分からない場合もあるが、この2点ではそれが明瞭に比較できる。輸出品の方が明らかに濃いコバルト色である。

青花龍文壺 元時代(1271-1368年) 高11.2㎝ 1998年景徳鎮市珠山北麓風景路出土

『皇帝の磁器展図録』は、ふくらんだ胴に蓋をともなう。器底は輪高台に作られ、露胎である。蓋と身は、あわせ口作りとなっている。青花で、外壁には珠を追う龍二体が描かれる。内壁にも施釉している。この器の造形は陝西省耀州窯の北宋青磁刻花碁石入れに類似する。双角五爪が器面装飾に用いられているということは、『元史』と『元典章』によると、この器が元代皇帝専用の磁器であることを示しているという。

『世界美術大全集東洋編7』は、青花磁器はイスラーム世界だけでなく、元大都でも新生の磁器として受け入れられたのであり、陶磁器において元時代は中国とイスラーム世界の嗜好が近似していた時代なのであるという。

至正年間の1368年、皇帝恵宗が北走し、江南に誕生した明朝が中国を統一した。

青花雲龍文瓶 明時代永楽年間(1403-24年) 高26.9㎝ 1984年景徳鎮市珠山明御器廠址出土

『皇帝の磁器展図録』は、口縁部は外反し、頸は細く長い。腹部は豊かにふくらんでおり、高台がつく。器内と高台内は全面施釉されている。外壁には五爪龍五体が描かれる。胴部裾に波濤が、高台には雲文が廻らされる。この器は永楽後期の作品で、1994年に出土した永楽早期の玉壺春瓶とはかなり相違がある。早期の製品は高台がやや高く、器腹は細く長い。造形はむしろ元代のものに近似しているという。

やはり五爪は皇帝専用の器だった。それがペルシア北西部に起こったサファヴィー教団に将来されたのは、どういういきさつだろう。

現在でもアルダビール・コレクションとしてシェイフ・サフィー・ユッディーン廟に所蔵されている。

青花龍波濤文扁壺 明時代永楽年間(1403-24年) 景徳鎮窯 高45.0㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『鑑蔵品選集』は、永楽年間には西方との交易が再開され、陶磁器においてもその影響が見られる。イスラム的な器形が多様化したことや、中近東産のコバルト顔料が再び輸入され始め、青花の発色が以前にも増して鮮やかになったことなどである。この種の扁壺もこの時期に現れた器形のうちのひとつである。トルコのトプカプ宮殿には16世紀の銀製の蓋が付いた同形品が伝世している。本器では、龍の姿を白抜きで大きく表し、眼にコバルト顔料を点じ細部に陰刻を加える。周囲を埋め尽くした波濤文は濃い藍色に発色し、永楽期に特有のにじみが見られる。景徳鎮市珠山より類品が出土しているという。

アルダビール・コレクションにも似た龍波濤文瓶がある 。

青花牡丹文盤 明時代永楽年間(1403-24年) 景徳鎮窯 径44.7㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『鑑蔵品選集』は、盤の中央には二重円圏内に2輪の牡丹が蔓草のような枝で軽快につなぎ合わされて描かれている。盤の周辺部には茘枝、石榴、桜桃、枇杷、葡萄など数種の果樹を折枝文様風に9箇所配置している。高台内は露胎となっていて、胎土は精緻である。永楽様式の青花の典型的な盤であるという。

アルダビール・コレクションにも2つの牡丹の花が描かれた盤があるが、この図では下の方で蔓が分かれるのに対し、その作品では1本の枝が弧を描いて、枝の中程と先の近くにそれぞれ牡丹が咲いている。

青花龍唐草文碗 明時代弘治年間(1488-1505年) 径15.0㎝ 大阪市立東洋陶磁美術館蔵

『鑑蔵品選集』は、成化年間に現れた薄作りで小形の碗の延長線上にあると思われるが、文様表現は一転して繁縟さを増している。外側には宝相華唐草をともなう一対の龍の姿を、内側は側面に蔓唐草文を、底部に蓮池文を描く。文様は細い描線で余白をあまり残さず緻密に描かれている。一方で龍の肢体や唐草の蔓の動き、葉や花弁の形などには図式化の傾向が見られる。また、口縁部や内底に見られる細かい装飾には、次の嘉靖万暦期の文様との関連がうかがえるという。

描かれた龍は五爪。

アルダビール・コレクションの中で、高台の銘だけ写した作品が弘治年間のものだった。

関連項目

アルダビールのシェイフ・サフィー・ユッディーン廟 中国磁器のコレクション

参考文献

「開館3周年記念 元の染付展 14世紀の景徳鎮窯 図録」 1985年 大阪市立東洋陶磁美術館

「大阪市立東洋陶磁美術館 鑑蔵品選集 東洋陶磁の展開 図録」 1999年 大阪市立東洋陶磁美術館

「世界美術大全集東洋編7 元」 1999年 小学館

「皇帝の磁器 新発見の景徳鎮官窯 展図録」 1995年 大阪市美術振興協会・出光美術館・MOA美術館

2018/01/23

アルダビールのシェイフ・サフィー・ユッディーン廟 中国磁器のコレクション

シェイフ・サフィー・ユッディーン廟に繋がった形で、チニ・ハネという大きな建物が建立され、内部は大小それぞれ4つのイーワーンがイスファハーンのアリー・カプー宮殿の楽器の間のように、陶磁器の形を刳り貫いた漆喰装飾のムカルナスとなっていた。

そこで、大変古い文献(ということは白黒図版)だが、『世界陶磁全集第11巻 中国 元明篇』(以下『世界陶磁全集』)と『陶器全集第11巻 元・明初の染付』(以下『陶器全集』)に記載されている、或いはよく似た作品については、その年代に従うことにする。

唐草文の皿 明初、永楽年間(1403-42) 高6.9 径38.2 底径25.0㎝

『世界陶磁全集』は、文様の描法においてこの時代は殊に洗煉化への傾向が顕著にあらわれる。まとまりのよい余裕のある構成となり、青の使い方が少なくなって白い磁器の感覚が一層大きい意味をもつようになる。文様は多くの場合輪郭のあたりをつけることなく直接大胆且つ的確な用筆で描く。この特徴は当時の文様の主体をなす花文にほとんど例外なくうかがわれる。輪郭をまず描いて中を埋めていく技法は、この頃なかった訳ではないが、15世紀後半までは一般に用いられるに至らなかったようであるという。

見込みには複数の種類の花が5つ描いている。

上の作品とは上下逆さまなだけのようだが、細かい点で違いがある。しかし、時代としては同じ頃だろう。

花の種類と数は同じ。

アルダビール・コレクションの図版1 唐草文盤(盤と皿の違いは文献による) 明初 径38.7㎝ コレクション29.28

見込みの花が小さく、下側には蓮葉が描いてあり、総て蓮華の花なので蓮華唐草文と呼べる。

アルダビール・コレクションの図版2 明初 径27.9㎝ コレクション29.119

蓮華が6つ描かれる。

龍波涛文の瓶 明時代永楽年間(1403-24)

荒波の上に輪郭と線刻のみで龍を表す。その龍は三爪。中国では皇帝だけが五爪の龍を象徴として用いることができた。

イルハーン朝期1270年代に制作されたとされるラージュヴァルディーナ・タイルには四爪の龍が描かれいるが、それはイランのイルハン朝は現在の北京を首都とする大モンゴル帝国内の一王国として、中国では皇帝の象徴である龍と鳳凰の図像の使用を大ハンから許可されていた(『砂漠にもえたつ色彩展図録』より)からだという。

首のない瓶とよく似た作品だが、龍の描き方が少し違うので、龍の体の隙間の形も異なっている。

点状の目だけがコバルト釉で描かれる。その右の方にペルシア文字が刻まれている。

『陶磁全集11』は、アルデビル・コレクションの中でも最も美しいものの一つである。14世紀中頃に栄えた青地白文の手法を15世紀初めまで引きついでいるのはこの青の波文地に白の龍をあらわした一種類に限るらしいという。

驚いたことにこれは五爪である。皇帝専用の器が将来されていたとは。

アルダビール・コレクションの図版5 龍唐草文瓶 明初 高33.2㎝ コレクション29.470

三爪の龍が右方を振り向いている姿はアルダビール・コレクションの図版3と同じ。白抜きでは分かりにくい角とたてがみの様子を知る手がかりとなる。

『陶磁全集11』は、龍のような著名なモチーフがこの頃の青花大盤に姿を見せないのは不思議である。龍文は筆洗や把盃のような小さいもの、または諸種の大形瓶などに見るが、今まで目睹した大盤はすべて青の波文の地に白く抜いたものばかりである。この場合天使龍の細部は素地に細線を以て陰刻しただ眼だけを青で描いてある。この盤の外側は運中の龍4匹を青で描くという。

この龍は背中を見せて、自分の左前方を見ているようだ。

四爪の龍で、こちらの方が格が高い。

しかし、これまでの龍は総て顔を横に向けているのに、この龍は正面を向く。制作時期が下がるのかも。

唐草文瓶 15世紀前半以前

上記2冊の文献を見た限りでは、この形の瓶子は、元から明の永楽年間までのものである。

鉢皿3点

説明文に、タスマースプ1世の名と1550年という年が記されている。

タスマースプ1世はサファヴィー朝の第2代で在位は1524-76年。その頃に明から将来された作品だとすると、16世紀になる。

葡萄文皿

上下逆さまになっているので文様がわかりにくい。口縁部の波涛文の波頭が太くて迫力がない。側は草花繋ぎ。

見込みには葡萄の長い房がほぼ等間隔に3つ並び、それぞれが蔓で繋がり、葉も数枚描かれる。そして細い巻きヒゲが長々と伸びるのが特徴でもある。

口縁部の波涛文は規則的に描かれているが、波頭は細かく描かれ迫力がある。側は独立した花文が12並ぶ。

見込みには葡萄が自由に並び、実の上側を塗り残して立体感を出す。

口縁部は波頭が1・2・1・2と4回繰り返す。上の作品よりは描き方が荒いが勢いはある。また、側は草花繋ぎとなっている。

見込みの葡萄はほぼ等間隔に並ぶが、房の大きさはそれぞれ異なっていて、実は全体に薄く、上側が濃く絵付けされている。

この2点との比較から、現地で写した作品はこれらよりも時代が下がると思われる。

背後の説明文には、タスマースプ2世の名と1731の年が書かれている。

見込みは、細い紐で結わえた2本の茎から多様な花や葉が出ている。蓮華あり、クワイの葉あり、蓼のような植物も。

紐で束ねた蓮華やクワイの葉の茎などの本数が格段に多い。

口縁部の波涛文は、クリーヴランド美術館本(永楽年間)に近い。見込みの植物は、波涛文に負けないくらい、しっかりと描かれている。

蓮の花や葉、細い葉というシンプルな組み合わせで、ほぼ左右対称に描かれ、束ねられた茎は6本。このような元の文様が基本となり、明時代に茎がヒゲ状に巻いたり、数が増えたり、減ったり、植物の種類が増えたりしていったのだろう。

それにしても、アルダビール・コレクションには元の青花もあるのだった。

『世界陶磁全集』は14世紀の特徴として、15、6世紀の青花と比べれば一目瞭然であるるが幅の広い筆で大胆な筆致を以てのびのびと描いている。その自由で自然な描法こそこれら初期の青花と後世のものとの最も著しい相違であるという。

アルダビール・コレクションの図版9 青花鳳凰唐草文盤 元(14世紀) 径40.6 ㎝ コレクション29.122

同書は、円縁で古様の唐草を配し、内側には「捻じ釘のような」葉と6個の大きい花をあしらった太い蓮華環を画くという。

「捻じ釘のような」葉は、菱の葉ではないかな。

見込みは、草が生えているのが地面だとすると、鳳凰は舞い降りて地上寸前に上方に向きを変えようとしている場面だろうか。

盤の内面の見込みは蓮池水禽を画くという。

口縁部は波涛ではなく波文が表される。

見込みにはカモのような水禽の番いや蓮などが、ほぼ左右対称に描かれている。

見込みは、中心に大きく魚を画き周りに水草を配しているという。

水草が三方から生え、水中には丸い浮遊物で満ちている。

青花(染付)以外では発色はよくないが青磁もあった。

器の裏を見せているものがある。

弘治年間は1488-1505年なので、15世紀末-16世紀初。明初には含まれない。

このように、明の磁器は底に元号が記されているので、漢字さえわかれば編年は困難なことではないのだが・・・

シェイフ・サフィー・ユッディーン廟 モザイクタイル← →元明の青花(染付)

関連記事

アルダビールのシェイフ・サフィー・ユッディーン廟

参考文献

「砂漠にもえたつ色彩展図録」 2003年 岡山市立オリエント美術館

「世界陶磁全集第11巻 中国 元明篇」 編集責任者後藤茂樹 1961年 河出書房新社

「陶器全集第11巻 元・明初の染付」 編集兼発行者下中邦彦 1960年 平凡社

「砂漠にもえたつ色彩展図録」 2003年 岡山市立オリエント美術館

「世界陶磁全集第11巻 中国 元明篇」 編集責任者後藤茂樹 1961年 河出書房新社

「陶器全集第11巻 元・明初の染付」 編集兼発行者下中邦彦 1960年 平凡社

登録:

投稿 (Atom)