魚々子というのは鏨(たがね)で打った円文のことらしいのがわかってきた。

「世界美術大全集東洋編4隋・唐」で中野徹氏は、西方の銀器の装飾は、刻文と浅い浮彫りとで、浮彫り文様は別造した文様を浅く彫りくぼめた器胎に熔接して完成される。この装飾法は初期の中国銀器に継承されたようであるが、遺例は少ない。

魚々子は銀の冷感を緩和する効果とともに、乱反射によるきらびやかな輝きを器面にもちこみ、中国の銀器に独特の形式を与えていた。

金銀器の装飾に魚々子を打つのは中国固有の手法かと思われる。

中国ではいつの時代でも横方向に打たれるという。

銀鍍金草花飛禽蓮弁文脚杯 唐 7世紀後半~8世紀 西安市出土 高5.0㎝口径7.2㎝ 陝西歴史博物館蔵

解説は、広口の脚杯には唐時代初期の細密かつ構築的な作風が残っている。魚々子はやや弱く、連打の列も乱れがちであるという。

舎利容器一組内「銀唐草文槨」 唐 7-8世紀 甘粛省大雲寺塔基地宮出土 甘粛省博物館蔵

舎利容器一組内「銀唐草文槨」 唐 7-8世紀 甘粛省大雲寺塔基地宮出土 甘粛省博物館蔵納められていた石函に694年の紀年があるらしい。

まだ盛唐の華美な表現に至らない、蔓と葉で構成される宝相華唐草文で、7世紀後半の形式であるという。

青銅貼銀瑞獣文八稜鏡 唐 8世紀前半 西安市出土 径21.5㎝ 陝西歴史博物館蔵

青銅貼銀瑞獣文八稜鏡 唐 8世紀前半 西安市出土 径21.5㎝ 陝西歴史博物館蔵 金銀の板を裏側から鎚で打って、文様を打ち出して表現する技法は、本来は唐代に盛行した金銀器に用いられたもので、これを鏡に転用したものという。

魚々子については触れていないので、魚々子とは別ものかも知れない。

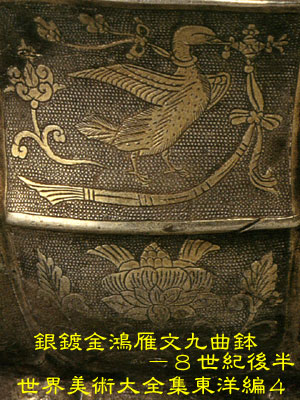

銀鍍金鴻雁銜綬文九曲鉢 唐 8世紀後半 西安市出土 高8.1㎝口径18.0㎝ 中国国家博物館蔵

銀鍍金鴻雁銜綬文九曲鉢 唐 8世紀後半 西安市出土 高8.1㎝口径18.0㎝ 中国国家博物館蔵 器形、文様ともに8世紀後半から9世紀にかけての特徴を示している。・略・魚々子が全面に打たれているが、すでに弱く、細かくなりはじめているという。

銀迦陵頻伽雲鶴文槨 唐 9世紀前半以前 江蘇州甘露寺鉄塔地宮出土 高12.4㎝辺長9.4㎝ 錦江市博物館蔵

銀迦陵頻伽雲鶴文槨 唐 9世紀前半以前 江蘇州甘露寺鉄塔地宮出土 高12.4㎝辺長9.4㎝ 錦江市博物館蔵器身の両側面には宝相華と迦陵頻伽が刻まれる。鎚鍱はややおおざっぱながら、この時期にしては刻線はしっかりとして強い。珍しく、魚々子は縦方向に連なり、この打ち込みも強く、鮮明である。・略・同時に発掘された舎利題記によって、829年に改修と埋め戻しが行われたことが明らかにされているという。

宝相華もたっぷりしているが、この迦陵頻伽は飛べないだろうと思うくらい重そうだ。

このように唐時代の魚々子文をみていくと、第五十八回正倉院展の「金銀山水八卦背八角鏡」の間地の魚々子は、文様部分と比べてもかなり細かく密であるので、中国の金メッキした銀器の中でもかなりレベルの高い技術で製作されたものが日本に将来されたか、日本で作られたとすれば、中国から来た技術者が作ったものと思われる。

このように唐時代の魚々子文をみていくと、第五十八回正倉院展の「金銀山水八卦背八角鏡」の間地の魚々子は、文様部分と比べてもかなり細かく密であるので、中国の金メッキした銀器の中でもかなりレベルの高い技術で製作されたものが日本に将来されたか、日本で作られたとすれば、中国から来た技術者が作ったものと思われる。 また、中野氏は魚々子について、金銀器の表面に文様を刻み、余白のすべてに魚々子を敷き詰めるという装飾が始まったのは、隋あるいは唐時代の初期、7世紀のことと推定される。

また、中野氏は魚々子について、金銀器の表面に文様を刻み、余白のすべてに魚々子を敷き詰めるという装飾が始まったのは、隋あるいは唐時代の初期、7世紀のことと推定される。唐時代の銀器は8世紀の中葉までを境にして形式変化が著しく、文様や器形ばかりか、刻線にも変化があった。いわゆる盛唐、8世紀中葉までの刻線は、図(省略)のように鏨(たがね)の一打の痕跡が正三角形に近い形で重なり合って線になっている。一方、8世紀後半以後の刻線は長い二等辺三角形を繋いだようになり、しかも時期とともに一打一打の間隔が目立つようになる。同時に線は細く脆弱になっていくという。

このように、私が始皇帝と彩色兵馬俑展で魚々子文を遡るで勝手に遡ってしまったが、どうも魚々子ではないことがわかった。

◆金銀及び銀鍍金はともに銀に金メッキしたものをいう

※参考文献

「世界美術大全集東洋編4隋・唐」1997年 小学館