隋時代(581-618年)、敦煌莫高窟には多くの石窟が開かれ、その多くの窟頂は、法隆寺金堂天蓋外側によく似た2列の小札形垂幕と三角形垂幕の組合せで窟頂周辺が装飾されている。

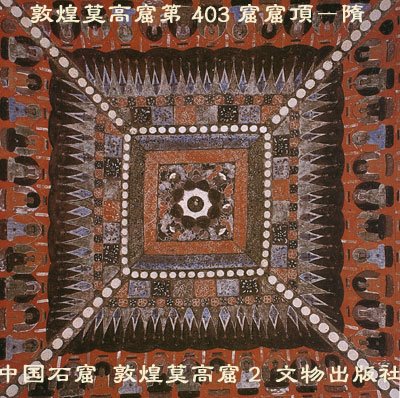

第403窟は、小札形は1列、円花文のように描かれているだけである。また藻井部は中央の蓮華の周囲は唐草文が取り囲んでいる。

隋末唐初の第380窟は、小札(こざね)形というより、四角形の帯状装飾のようになってしまっている。しかし、403窟にはないラテルネンデッケ(三角隅持送り)が再び出現している。

隋末唐初の第380窟は、小札(こざね)形というより、四角形の帯状装飾のようになってしまっている。しかし、403窟にはないラテルネンデッケ(三角隅持送り)が再び出現している。 隋に続く初唐(618-712年)になると、第329窟の窟頂藻井中央には蓮華をモチーフにしたのだろうが、華麗な宝相華文(ほうそうげもん)が登場する。外枠には唐草が描かれ、その外側に横長の円花文が一列に並んでいて、小札形ではなくなっている。周囲の派手な三角形の装飾も垂幕であったことも忘れられ、形骸化された図様でしかなくなっているような感がある。

隋に続く初唐(618-712年)になると、第329窟の窟頂藻井中央には蓮華をモチーフにしたのだろうが、華麗な宝相華文(ほうそうげもん)が登場する。外枠には唐草が描かれ、その外側に横長の円花文が一列に並んでいて、小札形ではなくなっている。周囲の派手な三角形の装飾も垂幕であったことも忘れられ、形骸化された図様でしかなくなっているような感がある。また、380窟で現れたラテルネンデッケは再びなくなるが、その痕跡のように四方に蓮華の1/4が表されている。

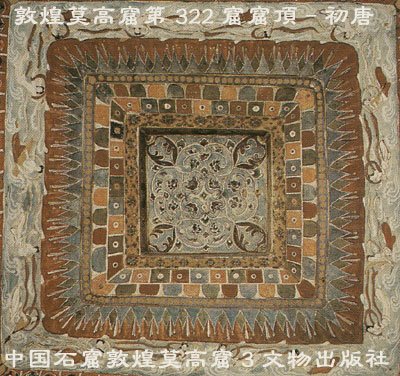

また、同時代の第322窟は色調は地味だが、小札形垂幕は連珠帯の内側に組み込まれ、三角形垂幕とは離れてしまっている。そしてこの三角形も垂幕でなくなっていて、更に外側の「細かい襞を折りなす幕」にしても、幕というより布団のようだ。

また、同時代の第322窟は色調は地味だが、小札形垂幕は連珠帯の内側に組み込まれ、三角形垂幕とは離れてしまっている。そしてこの三角形も垂幕でなくなっていて、更に外側の「細かい襞を折りなす幕」にしても、幕というより布団のようだ。 以上のように、敦煌莫高窟の隋から初唐にかけての石窟窟頂をみる限りでは、法隆寺金堂天蓋の図様に近いもの、あるいは祖型は隋時代に限られるように思う。

以上のように、敦煌莫高窟の隋から初唐にかけての石窟窟頂をみる限りでは、法隆寺金堂天蓋の図様に近いもの、あるいは祖型は隋時代に限られるように思う。では、隋時代の図様がどのようにして日本に伝わったのだろうか。この天蓋の制作時期について、『法隆寺展』図録「黎明期法隆寺の美術」で鷲塚泰光氏は、これら天蓋の製作時期を示す資料はないがこれだけ大掛かりなものであり、当然金堂再建後に製作されたと考えるのが素直であり、しかも総体に古様を示すところから、一早く再建された金堂が天武・持統期(680年代頃)に完成していたとすればその頃に当てるのが妥当であるという。

680年代といえば中国では初唐にあたるが、すでに初唐では法隆寺金堂天蓋のような図様は見られない。ということは、隋時代に、どこかで作られたものと同一の図様が西に伝えられて敦煌莫高窟第407窟の窟頂に描かれ、東へ伝えられて法隆寺金堂天蓋に表されたとみてよいのではないだろうか。

それはあるいは朝鮮半島を経由して伝えられたのかも知れないが、その点については私の持っている書物からは知り得ない。

ひょっとすると、遣隋使によって直接もたらされた厨子のようなものに同一の図様が表されていて、それが、法隆寺金堂再建時にはまだ存在していて、そっくりそのまま法隆寺金堂天蓋に写されたということが全くないとは言えないのではないだろうか。

関連項目

天井の蓮華

※参考文献

「中国石窟 敦煌莫高窟2・3」敦煌文物研究所 1999年 文物出版社

「法隆寺展図録」1996年 奈良国立博物館