「トルコに染色を訪ねて」というタイトルで、その初回放送は2000年だったが、今年に入って2回ほど再放送があった。

草木染めで羊毛の糸を染めるトルコの小さな村を訪れた志村母娘は、その染料に絹糸を染める場面があった。

アーモンドの新緑の葉で黄緑色に染め、その後アカネにつけると、春の初々しい黄緑と、アカネを重ねた夕焼け色という、その時の季節にだけ出せる色に染め上がったと喜んでおられた。

この展覧会で、トルコで染めた糸で織った作品が出ているかな、と期待して行ったのだが、トルコという文字はなかった。

志村氏の紬織の作品を、源氏物語の帖順ではなく、制作年代順に、そして田上氏の蜻蛉玉も併せてみていくと、

薄雲 うすぐも 第十九帖 1998年

同展図録は、《薄雲》は、『源氏物語』第十九帖光源氏が藤壺の死を悼み、「入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」と詠んだ歌にちなむという。遠目には、淡く柔らかな横段が、裾の濃紺へと、あたかも一瞬にして光が闇に吸い込まれていくように、入り日(落日)を思わせて、源氏の世界に引き込まれるという。

同展図録の「言葉の色・源氏物語」に、『源氏物語』の色彩表現は、赤、緑などという直接的なものではない。色の在り方や、見る人の心が合わさって生まれる「色合い」とでもいうような表現が多い。紫式部は、「紫のゆかり」の系譜によって、「生と死と再生の物語」を『源氏物語』全編で徹底的に書いている。それは色というものの生成転生を熟知した者ならではの言葉の色である。例えば、「滅紫」、「退紅」、「色なきもの」など。色の半身は、言葉でできているのではないだろうか。志村は、仕事の中で色を体感するうち、人は言葉を仲立ちにして「色」、その世界観の中で生きていることを意識する。古典文学を読み解き、学び、豊かな言葉の色に出会い、やがて「色彩こそ民族の感情であり、形象をつかさどる精神であり、魂であると思う」ようになる(『白夜に紡ぐ』)。そして言葉の色は、志村の手を経て、こんな風だったのかという新鮮な感動と微かな懐かしさをまとって、今生に蘇るのであるという文がある。

伝統色のいろはの滅紫(めっし)によると、灰みのある暗い紫色のことです。色名の「滅 めつ」は、「けし」とも読み、赤みや紫みなどの色がとれて黒みのくすんだ色になるという意味で「けしむらさき」とも読まれますという。

「けしむらさき」という読み方が好み😊

志村ふくみさんが、20世紀末から21世紀初頭にかけて、源氏物語の帖名をタイトルにして織っておられるということを展覧会に行って知った。それはトルコの旅を間に挟んだ期間である。

伝統色のいろはの滅紫(めっし)によると、灰みのある暗い紫色のことです。色名の「滅 めつ」は、「けし」とも読み、赤みや紫みなどの色がとれて黒みのくすんだ色になるという意味で「けしむらさき」とも読まれますという。

「けしむらさき」という読み方が好み😊

志村ふくみさんが、20世紀末から21世紀初頭にかけて、源氏物語の帖名をタイトルにして織っておられるということを展覧会に行って知った。それはトルコの旅を間に挟んだ期間である。

コアガラス作家の田上惠美子氏の他にも源氏物語を題材にして創作する作家がおられたのだ🤗

志村氏の紬織の作品を、源氏物語の帖順ではなく、制作年代順に、そして田上氏の蜻蛉玉も併せてみていくと、

薄雲 うすぐも 第十九帖 1998年

同展図録は、《薄雲》は、『源氏物語』第十九帖光源氏が藤壺の死を悼み、「入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」と詠んだ歌にちなむという。遠目には、淡く柔らかな横段が、裾の濃紺へと、あたかも一瞬にして光が闇に吸い込まれていくように、入り日(落日)を思わせて、源氏の世界に引き込まれるという。

日の入りを見たいと西の空を眺めても、なかなか低い山並みに太陽ははかからない。まだかな、まだかなと待ちくたびれ、やっと山の端に赤い夕日が触れたとたん、みるみるうちに山の向こうに去ってしまう。それぞれの日の暮れ方、待ちわびる時間などが織り込まれ、縫い合わされている。

一見淡く優しく見える織地だが、複雑に経(たて)られた経糸が、どれほどの織りの行方を支えるものであるかを教えてくれるという。

テレビ番組などで紹介される手織りの場面では、杼(ひ、志村ふくみ氏は「ひい」と呼ばれている)を左から右に、右から左へと経糸をくぐらせていく様子が紹介されることが多いが、経糸を色を変えながら並べる作業はあまり見かけない。さぞ大変だろうな。

田上惠美子氏の薄雲はこちら

葵 あおい 第九帖 1999年

一見淡く優しく見える織地だが、複雑に経(たて)られた経糸が、どれほどの織りの行方を支えるものであるかを教えてくれるという。

テレビ番組などで紹介される手織りの場面では、杼(ひ、志村ふくみ氏は「ひい」と呼ばれている)を左から右に、右から左へと経糸をくぐらせていく様子が紹介されることが多いが、経糸を色を変えながら並べる作業はあまり見かけない。さぞ大変だろうな。

田上惠美子氏の薄雲はこちら

葵 あおい 第九帖 1999年

草色の地に淡い色を不規則にを並べて縦縞と横縞を作っている。生地の幅には2種類の縦縞があり、その中に葵色が使われている。一方、横縞は構成そのものがそれぞれに異なっている上に、間隔が少しずつ違っているので、格子は狭いもの、広いものがあって動きを感じさせる。

後ろ見頃、両袖共に横縞が揃うことがないように仕立ててある。

『一色一生』は、格子の場合には、一度縦の縞をたてて、それと同じ横縞を入れ、しばらくじっと眺めていると、音楽の「主題」のようなものが浮かび上がってまいります。それを少しずつ変化させ、横縞を長くおいてみたり、短くしてみたり、織色を濃くしたり、うすくしてみたりするうち、全体の音色が生まれます。カチッと決まった最初の縦、横のバランスのとれた主題をどのように展開するか。追いかけたり、逃げたり、饒舌になり、寡黙になり、さまざまな間のとり方が、実に面白いところという。

田上氏の葵はこちら

『一色一生』は、植物であれば緑は一番染まりやすそうなものですが、不思議と単独の緑の染料はなく、黄色と藍を掛け合わせなければ出来ません。

藍は、甕のぞき、水浅黄、浅黄、縹、織色、紺、濃紺と、深い海の色から水際の淡い水色まで濃淡の暈かしが染め分けられ、それに黄色の染料、刈安、山梔子、黄蘗、鬱金、楊梅をかけ合わせ、若草、鶸、松葉、翡翠、苔色等数かぎりない緑色系統が染まるのであるという。

志村氏の作品には、野に芽吹いたさまざまな草のみどりが織り込まれているようだ。

矢羽根を上向きと下向きに配した縦ま縞が交互に並び、傾いた日差しが遠くの雲を染めるような朧気な横段との組み合わせ。やはり横の段は合わせずに仕立ててある。

田上氏の若菜はこちら

篝火 かがりび 第二十七帖 1999年

矢羽根を上向きと下向きに配した縦ま縞が交互に並び、傾いた日差しが遠くの雲を染めるような朧気な横段との組み合わせ。やはり横の段は合わせずに仕立ててある。

田上氏の若菜はこちら

篝火 かがりび 第二十七帖 1999年

暗闇と篝火に照らされた空間を、大胆に太い横縞で表す。左袖から後ろ身頃、そして右袖へと横の段が通っている。篝火というよりも、夕日のような鮮やかさのある色だった。

しかしながら、細かく見ると、それぞれの色の段の中の横縞の色の組み合わせがどれも異なっている。それが織っている瞬間の志村氏の感情を表しているようでもある。

田上氏の篝火はこちら

明石 あかし 第十三帖 2000年

しかしながら、細かく見ると、それぞれの色の段の中の横縞の色の組み合わせがどれも異なっている。それが織っている瞬間の志村氏の感情を表しているようでもある。

田上氏の篝火はこちら

明石 あかし 第十三帖 2000年

展示室で見ると、クリーム色の地と緑系統の色なのに、図録では青っぽい。

説明パネルでも緑色とあったように記憶しているのだが。

田上氏の明石はこちら

賢木 さかき 第十帖 2000年

同展図録は、志村の住む嵯峨野周辺は、清凉寺、渡月橋、大覚寺など、『源氏物語』の重要な地理的空間であった。「賢木の巻」には、六条御息所と光源氏の別れの舞台となった野々宮神社周辺の秋の情景が、格調高く描かれており、この周辺は千年の時を超えてもなお、いにしえの名残をとどめ、志村にとっても親しい場所であるという。

賢木 さかき 第十帖 2000年

同展図録は、志村の住む嵯峨野周辺は、清凉寺、渡月橋、大覚寺など、『源氏物語』の重要な地理的空間であった。「賢木の巻」には、六条御息所と光源氏の別れの舞台となった野々宮神社周辺の秋の情景が、格調高く描かれており、この周辺は千年の時を超えてもなお、いにしえの名残をとどめ、志村にとっても親しい場所であるという。

晩秋の黄昏時のよう。

ランダムに織り込まれた緯絣が軽やかに無事な印象を醸しているが、経緯に所々入れられた杢糸が、ちりちりと微かな棘のように潜んでいるという。

杢糸について西陣の糸屋 絹糸情報館の杢糸は、色糸や金糸など2種類以上の糸を撚糸した糸の事を言いますという。

この図版では、杢糸が縦に1本、横に4本通っているが、説明パネルの杢糸という文字を見つけてもう一度作品に目を移すと、確かに縦にも横にも杢糸が織り込まれていた。

田上氏の賢木はこちら

橋姫 はしひめ 第四十五帖 2000年

田上氏の賢木はこちら

橋姫 はしひめ 第四十五帖 2000年

展示室ではこの色と大胆なデザインに圧倒された。

『一色一生』は、茜には、日本、中国、地中海の産があります。茜という草の根はうすい紅色をしていますが、その根を煎じて染めるのです。

蘇芳は媒染によって、赤、臙脂、葡萄、紫、といくとおりにも変化し、少しの変化にも敏感で、危険をはらんでいます。

紫根には山根と里根とがあって、いずれも今年とれたものをその年中に使ってしまうのがよいとされています。

これほど材料次第という染料も珍しく、染法も、時間や温度によって刻々変化します。

昔から紫は、「椿灰(はい)さすものぞ」といわれているように、椿の灰が必要で、それも椿のつやつやした葉や枝の新しいものを焼いて、その灰汁をすぐ使うのが理想的です。

紫染は、藍染と双璧と思われるほどむつかしい染色です。おそらく紫染ほどその人の精神性や感覚と密接に結びついたものはないでしょうという。

赤には紫の筋が、紫には赤い筋が見られるが、そのどれでもない薄い色で、上からも下からも、真っ直ぐな蔓草のようなものが伸びている。その蔓草によってこの大胆な色の組み合わせの着物に生命が宿った。

「蔓草」の茎は、ときどき途切れる弱々しい2本の縦線、葉のようなものは1本の線の場合もあるのに、全体として見ると、真っ直ぐに伸びて力強い。

田上氏の橋姫はこちら

朝顔 あさがお 第二十帖 2001年

「蔓草」の茎は、ときどき途切れる弱々しい2本の縦線、葉のようなものは1本の線の場合もあるのに、全体として見ると、真っ直ぐに伸びて力強い。

田上氏の橋姫はこちら

朝顔 あさがお 第二十帖 2001年

『続 織と文』で志村氏は、早朝にふと起きて外に出ると、谿あいの霧のながれるあたりに、いくつとも知れず朝顔が空にむけて咲いていた。

私は朝顔の前に立ちつくしていると、陽はすっかりあがり、すこしオレンジ色を帯びた光がふりそそぎはじめた。青さはますます輝いて満ちあふれるばかりだった。少したってもういちど朝顔の前に立った。すると、どこからしのびよってきたのか花の青はうすい襞をつくって紅いろが射している。どの花も、花弁の中心にむけて幾すじかの窪みがあり、そこから紅にかわってゆくようであるうす紅から紫へ、花蕊からたちのぼるようよに移ろいはじめている。刻々、青は天にかえってゆく。空のみなもとへ吸いこまれてゆくようだったという。

朝顔の花を表現しているのではなく、空が明けていくときの細い微かな雲が刻々と色を変えていく様子を織り込んでいるように感じた。

着物は平面的に仕立てた着衣で、展示される時は衣桁に掛けて、後ろ身頃が中央に、前身頃の下の方が両脇になっている。そしてそこに少し平面に立体感ができて、縞が揺らぐ様子がうかがえる。

田上氏の朝顔はこちら

花散里 はなちるさと 第十一帖 2002年

田上氏の朝顔はこちら

花散里 はなちるさと 第十一帖 2002年

花は、蕾、開き初めのころ、満開、しぼんでいく、あるいは開いたまま落下するという一生をおくる。あるいは風で花や花びらが飛ばされることもある。地に落ちた花はいずれ朽ちていくが、それが次の命をはぐくむ。そういう過程を表現されているように受け止めた。

田上氏の花散里はこちら

この横縞の中に、どれほどの色が込められているのだろう。自分の色の名称の無知さに言葉がない。

夕顔 ゆうがお 第四帖 2003年

田上氏の花散里はこちら

この横縞の中に、どれほどの色が込められているのだろう。自分の色の名称の無知さに言葉がない。

夕顔 ゆうがお 第四帖 2003年

志村氏の『一色一生』は、織物の地色は単独ではなくて、必ず、経糸と緯糸が重なり合って出て来るもので、これを織色と申します。特につむぎなどは、丁度、経糸と緯糸がほとんど同じ位の力で重なりあって一つの雰囲気をつくります。そして織物の妙味はこの織色を生み出すことにあるのだと思います。経糸というものは、基本的なもので、一たん建てたら動かすことは出来ません。でも、緯糸は、自由に入れられます。特に私の場合は、ぶっつけ本番、昨日は紫だった、白だった、今日は嬉しいから赤にしようと、自由な自己表現の場になるわけです。経糸と緯糸、そのバランスが、その時々の心境の現れともいえますという。

右の肩から袖にかけて斜めに広がる石畳文、後ろ身頃の右裾から左へと斜めに立ち上がる石畳文、そして左前身頃ではほぼ同じ高さの石畳文。

藍染めは藍甕に糸を浸す回数で濃淡が異なるので、青色は無限にある。

その中に白や麦藁色の途切れる横縞や線が入る。

田上氏の須磨はこちら

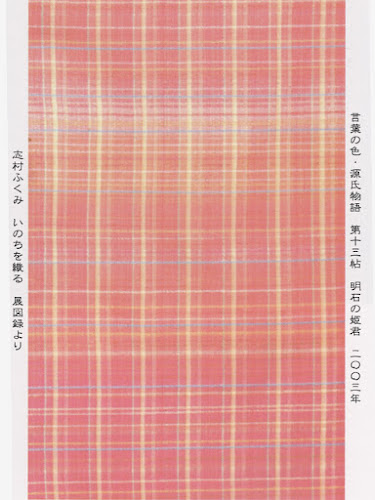

明石の姫君 あかしのひめぎみ 2003年

明石の姫君は光源氏と明石の御方との娘。

その中に白や麦藁色の途切れる横縞や線が入る。

田上氏の須磨はこちら

明石の姫君 あかしのひめぎみ 2003年

明石の姫君は光源氏と明石の御方との娘。

展示室で見たこの着物は、5、6歳の子が着る大きさに感じた。

その前に四季の裂が額に入れられて壁面に並んでいたり、小さなガラスケースに数点置かれていたりした。その中に、白地に明るい色の緯糸の細い線を織り込んだ作品があり、とても可愛いかった。

その後にこのように動きのある展示を見て、しかも先ほど見た白地に色の線を織り込んだものが、裾前に出ていた。それをどのように結ぶのかよく分からない。

なんと柔らかな格子文様だろう。

松風 まつかぜ 第十八帖 2003年

その前に四季の裂が額に入れられて壁面に並んでいたり、小さなガラスケースに数点置かれていたりした。その中に、白地に明るい色の緯糸の細い線を織り込んだ作品があり、とても可愛いかった。

その後にこのように動きのある展示を見て、しかも先ほど見た白地に色の線を織り込んだものが、裾前に出ていた。それをどのように結ぶのかよく分からない。

なんと柔らかな格子文様だろう。

松風 まつかぜ 第十八帖 2003年

もっと落ち着いた、抹茶に近い色だったのに、若々しい色になってしまった。

野分 のわき 第二十八帖 2003年

一条か二条の緯糸の線は、織り幅いっぱいに通っていることもあるが、途中で途切れたり、あるいは途中で現れたりと、思わず見入ってしまう。

田上氏の松風はこちら野分 のわき 第二十八帖 2003年

お能の衣装には段替わりといって、大きな区画を色や文様を変えて仕立てたものがある。

この作品はその間に不言色(いわぬいろ)を帯状に入れながら、段替わり風に緑系と茶系の色を配置して縫い合わされている。

今回は出展されていないが、紅葉賀(もみじのが 第七帖 2000年)、澪標(みおつくし 第十四帖 2000年)、蓬生(よもぎう 第十五帖 2000年)、薄雲(うすぐも 第十九帖 1998年)、玉鬘(たまかづら 第二十二帖 2002年)、胡蝶(こちょう 第二十四帖 2001年)、蛍(ほたる 第二十五帖 2004年)、藤裏葉(ふじのうらば 第三十三帖 2002年)、夕霧(ゆうぎり 第三十八帖 2001年)なども制作されていることを『続 織と文-篝火』で知った。

ところどころに金糸の緯糸が1本、時にはその段の途中まで入っている。それが志村氏の紬織の特徴でもあるのだが。

田上氏の野分はこちら

「続 織と文-篝火」 志村ふくみ 撮影井上高雄 2004年 求龍堂