アギア・ソフィア大聖堂が現在のような大ドームのある建物としてユスティニアヌス帝が建てたのは537年のことだった。その年を創建時とすると、現在に至る1500年近い歳月には、何度も地震に見舞われ、イコノクラスム(聖像破壊運動、726-843)にも遭ったために、モザイク壁画が剝がれたり、修復されたりを繰り返してきた。

そんな中でも、創建時のものが残っていたりもする(それをオリジナルとする)。

『イスタンブールの大聖堂』は、ユスティニアヌスによる創建時聖堂はどのような壁画で飾られていたのだろうか。558年の地震の後修復されたドームには、中央にモザイクで十字架が描かれていたことはわかっている。

パウロスはドームのモザイクについてはかなり具体的に記述しているが、これ以外にモザイクについての言及はない。またプロコピウスは聖ソフィア大聖堂の建築自体についてはあれほどくわしく述べているにもかかわらず、聖堂内の壁画についてはまったくふれていない。

ここから、ユスティニアヌス帝時代の聖ソフィア大聖堂のモザイクは、このドームの十字架と、ヴォールトなどの装飾文様だけであったと考えられているという。

創建時は非常にシンプルなモザイクだったようだ。

内ナルテクス天井部にはオリジナルのモザイク壁画がよく残っていた。

交差ヴォールトを囲む文様帯と、中央の円い文様を囲んで交差部の畝を対角に走る帯文様は同じものだ。

中央の円い文様は十字架を2つ組み合わせたような文様の周囲に2段の鋸歯文が巡る。

文様帯は紺色で、緑の楕円を金で縁取ったものの間に、小さな十字架や金色の点などが並び、その両側には白い2段の鋸歯文や金色の点が並んでいる。どれも乱れることなく、正確に並んでいる。

4つに区画されたなかにはこの文様。銀地の8点星の中央に八弁花文、各角に樹木、外側の角にアカンサスの葉と蕾が交互に並ぶ。

交差ヴォールトの間の横断アーチには円と四角形のモティーフが交互に並ぶ。

円は八弁花文、その周囲に緑色の長方形と赤い十字の帯文様、外に赤い十字架が4つ。横断アーチの中央部の円は小さく表されている。

四角形は外に広がった十字架に緑の葉が付くが、見方を変えれば七宝繋文が外に向かって半円ずつ表されている。四角い枠は雷文繋ぎを簡略化したような文様帯で、各角に緑の十字架がついている。

円と四角形が交互に並んだ両側を先ほどの文様帯が囲む。

窓の周りには力強いアカンサスの葉が巡り、外側のアーチには八弁花文。

八弁花文の両側には植物文があるが、わかりにくいなあ。

内ナルテクスのモザイク装飾のもう一つの特徴は、文様帯にかならずついている赤い線だ。

それはリュネットの十字架の部分にもあった。

この赤い線が金地モザイクの周囲と、文様のある面を隔てる輪郭線のようなもので、これがあるのがオリジナルのものということになるのだろうか。

※参考文献

「イスタンブールの大聖堂」(浅野和生 2003年 中央公論新社)

ホシガラスが埋めて食べ忘れた種のように、バラバラに芽を出した記事が、枝分かれして他の記事と関連づけられることが多くなった。 これから先も枝葉を出して、それを別の種から出た茎と交叉させ、複雑な唐草に育てて行きたい。

2011/08/16

ペンデンティブの誕生はアギア・ソフィア大聖堂よりも前

コンスタンティノープル(現イスタンブール)にはアヤソフィアと呼ばれるアギア・ソフィア大聖堂の他に、もう一つアヤソフィアという名の建物がある。キュチュク・アヤソフィア・ジャーミイ KUCUK AYASOFYA CAMII と呼ばれている。

大きな地図で見る

平面が八角形で円ではない。しかし、ドームは壁体ではなく、8本の柱で支えられている。

『世界歴史の旅ビザンティン』は、マルマラ海に面して建つのがキュチュック・アヤソフィア(小アギア・ソフィア)とよばれるアギイ・セルギオス・ケ・バッコス聖堂である。ユスティニアヌス帝夫妻によってホルミスダス宮殿の中に建立された集中式の建築であるという。

アギア・ソフィアと同様ユスティニアヌス帝が建てた聖堂だった。彼らはバシリカ式聖堂をラヴェンナに建てているが、何故ドームのある集中式聖堂を宮殿内に建てたのだろう。宮殿内ということで、面積的な制限からだろうか。

『世界美術大全集6ビザンティン美術』は、宮殿礼拝堂であったという説と、修道院とする説とがある。建物は外部がおよそ正方形、内部が八角形で、二重構造になった内側をドームが覆っているという。

ローマのサンタコスタンツァ廟を円形から正方形にし、ドームを載せる柱を円形ではなく八角形に置いたような聖堂だ。

小さいとはいっても、ドームの内径は15mほどありそうだ。

『世界歴史の旅ビザンティン』は、内部は分厚く漆喰がぬられているが、大理石の柱頭や浮彫りの文様が美しいという。

美しいモザイクが漆喰の奥に眠っているかも。

柱の上にアーチが載る点や、アーチとアーチの間が三角形となっている点でペンデンティブに近いのでは。残念なことに、三角曲面ではなく、内側にくぼんでいるのだが。

この聖堂がアギア・ソフィアより前か後かわからないが(527年という説もある)、ひょっとして、このペンデンティブの前身とも思える形や、柱でドームを支えるという発想から、アギア・ソフィアの正方形の平面にドームを載せ、それを4本の大支柱(ピア)で支える、柱とドームの間はペンデンティブという形へと発展していったのではないだろうか。

ペンデンティブの起拱点となるピアのうち、南側の2本。北西のピア付近より

『トルコ・イスラム建築』は、アヤ・ソフィアは極めて複雑な構造をしている。後世のオスマン建築の4本柱集中プランモスクの構造にも関連する。

平面図で見ると中央に広大な身廊があり、その両側に側廊があって、3廊式になっている。3廊式のバシリカ式教会堂のプランを基としている、といえる。ナルテックスとアプシスの突出部を含めないと、身廊と両側の側廊の部分をあわせた室内の広さは、横幅約70mX奥行約75mで、かなり正方形にに近い長方形である。

建物の中心の身廊部の構造が前例のない独創である。まず4本の大支柱(巨大なピア)を立て、その上に直径31mの主ドームを「ペンデンティブ」を介して据えているという。

オスマン朝の大モスクのように4本柱集中式プランにした方が建物として安定が良いのではないかと思っていたが、バシリカ式を踏襲したために、主ドームの南北側を窓の多い平たい大タンパンにしたということか。

オスマン建築の4本柱集中式プランこちら

アギア・ソフィア大聖堂と同じ時にニカの反乱で焼失したアギア・イレーネ聖堂も、ユスティニアヌス帝が再建した。

こちらも正方形の平面にドームを載せていて、側廊側は半ドームを造らない。そして、アギア・ソフィアよりずっと長方形の平面となっている。

ここにも曲面となったペンデンティブがある。

アギア・イレーネ聖堂もユスティニアヌス帝によって再建されたのだが、アギア・ソフィアを大ドームの載った大聖堂に建設するために、試験的に造ったのがアギア・イレーネ聖堂ではないのだろうか。

ところが、コンスタンティノープルでペンデンティブが誕生したのではなかった。

『トルコ・イスラム建築』は、ペンデンティブは6世紀にアルメニアで発明されたという。このドーム架構技法を直ちに用い、ローマで実用化されていたコンクリート技法と融合させて、前例のない構造と規模のアヤ・ソフィアの主ドームが実現されたという。

追記:その後、アルメニア教会について調べたが、ペンデンティブの起源はアルメニアではないことが分かった。それについてはこちら

関連項目

11世紀に8つのペンデンティブにのるドーム

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」 1997年 小学館

「世界歴史の旅 ビザンティン」 益田朋幸 2004年 山川出版社

「イスタンブール歴史散歩」 澁澤幸子・池澤夏樹 1994年 新潮社

「トルコ・イスラム建築」 飯島英夫 2010年 株式会社冨山房インターナショナル

大きな地図で見る

平面が八角形で円ではない。しかし、ドームは壁体ではなく、8本の柱で支えられている。

『世界歴史の旅ビザンティン』は、マルマラ海に面して建つのがキュチュック・アヤソフィア(小アギア・ソフィア)とよばれるアギイ・セルギオス・ケ・バッコス聖堂である。ユスティニアヌス帝夫妻によってホルミスダス宮殿の中に建立された集中式の建築であるという。

アギア・ソフィアと同様ユスティニアヌス帝が建てた聖堂だった。彼らはバシリカ式聖堂をラヴェンナに建てているが、何故ドームのある集中式聖堂を宮殿内に建てたのだろう。宮殿内ということで、面積的な制限からだろうか。

『世界美術大全集6ビザンティン美術』は、宮殿礼拝堂であったという説と、修道院とする説とがある。建物は外部がおよそ正方形、内部が八角形で、二重構造になった内側をドームが覆っているという。

ローマのサンタコスタンツァ廟を円形から正方形にし、ドームを載せる柱を円形ではなく八角形に置いたような聖堂だ。

小さいとはいっても、ドームの内径は15mほどありそうだ。

『世界歴史の旅ビザンティン』は、内部は分厚く漆喰がぬられているが、大理石の柱頭や浮彫りの文様が美しいという。

美しいモザイクが漆喰の奥に眠っているかも。

柱の上にアーチが載る点や、アーチとアーチの間が三角形となっている点でペンデンティブに近いのでは。残念なことに、三角曲面ではなく、内側にくぼんでいるのだが。

この聖堂がアギア・ソフィアより前か後かわからないが(527年という説もある)、ひょっとして、このペンデンティブの前身とも思える形や、柱でドームを支えるという発想から、アギア・ソフィアの正方形の平面にドームを載せ、それを4本の大支柱(ピア)で支える、柱とドームの間はペンデンティブという形へと発展していったのではないだろうか。

ペンデンティブの起拱点となるピアのうち、南側の2本。北西のピア付近より

『トルコ・イスラム建築』は、アヤ・ソフィアは極めて複雑な構造をしている。後世のオスマン建築の4本柱集中プランモスクの構造にも関連する。

平面図で見ると中央に広大な身廊があり、その両側に側廊があって、3廊式になっている。3廊式のバシリカ式教会堂のプランを基としている、といえる。ナルテックスとアプシスの突出部を含めないと、身廊と両側の側廊の部分をあわせた室内の広さは、横幅約70mX奥行約75mで、かなり正方形にに近い長方形である。

建物の中心の身廊部の構造が前例のない独創である。まず4本の大支柱(巨大なピア)を立て、その上に直径31mの主ドームを「ペンデンティブ」を介して据えているという。

オスマン朝の大モスクのように4本柱集中式プランにした方が建物として安定が良いのではないかと思っていたが、バシリカ式を踏襲したために、主ドームの南北側を窓の多い平たい大タンパンにしたということか。

オスマン建築の4本柱集中式プランこちら

アギア・ソフィア大聖堂と同じ時にニカの反乱で焼失したアギア・イレーネ聖堂も、ユスティニアヌス帝が再建した。

こちらも正方形の平面にドームを載せていて、側廊側は半ドームを造らない。そして、アギア・ソフィアよりずっと長方形の平面となっている。

ここにも曲面となったペンデンティブがある。

アギア・イレーネ聖堂もユスティニアヌス帝によって再建されたのだが、アギア・ソフィアを大ドームの載った大聖堂に建設するために、試験的に造ったのがアギア・イレーネ聖堂ではないのだろうか。

ところが、コンスタンティノープルでペンデンティブが誕生したのではなかった。

『トルコ・イスラム建築』は、ペンデンティブは6世紀にアルメニアで発明されたという。このドーム架構技法を直ちに用い、ローマで実用化されていたコンクリート技法と融合させて、前例のない構造と規模のアヤ・ソフィアの主ドームが実現されたという。

追記:その後、アルメニア教会について調べたが、ペンデンティブの起源はアルメニアではないことが分かった。それについてはこちら

関連項目

11世紀に8つのペンデンティブにのるドーム

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」 1997年 小学館

「世界歴史の旅 ビザンティン」 益田朋幸 2004年 山川出版社

「イスタンブール歴史散歩」 澁澤幸子・池澤夏樹 1994年 新潮社

「トルコ・イスラム建築」 飯島英夫 2010年 株式会社冨山房インターナショナル

2011/08/12

ラヴェンナのガッラ・プラチディア廟にペンデンティブの前身

ハドリアヌスの別荘(118-134年)に建造された大浴場は交差ヴォールトとはいえ、四角い平面に天井が架構されていた。

その壁面はレンガ造りで、ヴォールト天井の起拱点に出っ張った白い石が嵌め込まれ、その下部も壁面よりは出ている。おそらく上の荷重を支えるため、補強の意味があったのだろう。

交差ヴォールトは、四方の起拱点から対角に出たアーチを交差させるため、1つの起拱点から2つの曲面が立ち上がっている。起拱点から鋭角の三角曲面が2つ出ていることになり、それが滑らかな1つの三角曲面、ペンデンティブへと発展していくのではないかと考えるようになった。

今まで大きな建造物ばかり探してきたが、5世紀半ばに造られたというラヴェンナのガッラ・プラチディア廟にも小さなドーム天井があった。

グーグルアースでは解像度が悪く、下の画像の中央にある墓廟は陰になってほとんどわからない。

大きな地図で見る

外観は瓦屋根で、ドームとは思えない。

『イタリアの初期キリスト教聖堂』は、この建物はガルラ・プラチディアが自分の墓廟として建てたと従来考えられていたが、今日ではそれは疑わしく、むしろ聖ラウレンティスの記念堂であったのではないかと考えられているという。

同書は、ガッラ・プラチディアは信念と信仰の人だったといわれる。彼女は数多くの聖堂を建設したが、その一つ、サンタ・クローチェ聖堂の入口前室(ナルテクス)に付されていたものが、この建物である。ナルテクスは後に前面道路建設のために取り壊されたが、この小建物だけは切り離され、独立した建物として残った。

長辺が12.5m、短辺が10.25mのラテン十字平面をなしているという。出入口のあるのが北。

しかし、中から見上げると確かにドームだった。ドームの始まりのわかる箇所はなく、四隅へと狭まりながら続いた一つの曲面のようだ。

ただ、四隅はかなり凹面になっている。

いったいどんな構法でドームを架構したのだろう。ドームの延長のように四隅に垂れ下がったものは途中で消滅し、両側の浅いアーチの縁を飾る赤い文様帯だけになってしまう。2本の文様帯も互いに近づいていき、やがて太い1本の帯となる。正方形の四隅は90度に凹んでいるはずなのに、私の目には四隅から迫り出しているように見える(矢印)。

かなり凹んだ曲面だが、ひょっとして、これがペンデンティブの最初のものではないのだろうか。交差ヴォールトの対角線となる横断アーチが途中からなくなって、ドームという凹凸のない曲面へと繋がっていくように見える。

横断アーチをなくした分、四隅から出た浅いアーチでドームからの荷重を分散させているのではないだろうか。

それにしてもドーム部の壁体の分厚いこと。日本的にいうと宝形造り(ほうぎょうづくり)のような屋根にすることで、ドーム頂部はやや薄く仕上げてある。

しかし、ペンデンティブを支える稜線のようなものは柱ではなく、壁面から出ているのだった。

四隅が柱になるのはいつのことだろうか。

どうもペンデンティブを用いたドームは、正方形からどのように円形に持って行くかという工夫ではなく、ドームからいかに正方形平面に持って行くかということではなかったかと考えるようになった。

関連項目

11世紀に8つのペンデンティブにのるドーム

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」 1997年 小学館

「NHK名画の旅2 光は東方より」 1994年 講談社

「建築と都市の美学 イタリアⅡ神聖 初期キリスト教・ビザンティン・ロマネスク」 陣内秀信 2000年 建築資料研究社

「建築巡礼42 イタリアの初期キリスト教聖堂 静なる空間の輝き」 香山壽夫・香山玲子 1999年 丸善株式会社

「ビザンティン美術への旅」 赤松章・益田朋幸 1995年 平凡社

その壁面はレンガ造りで、ヴォールト天井の起拱点に出っ張った白い石が嵌め込まれ、その下部も壁面よりは出ている。おそらく上の荷重を支えるため、補強の意味があったのだろう。

交差ヴォールトは、四方の起拱点から対角に出たアーチを交差させるため、1つの起拱点から2つの曲面が立ち上がっている。起拱点から鋭角の三角曲面が2つ出ていることになり、それが滑らかな1つの三角曲面、ペンデンティブへと発展していくのではないかと考えるようになった。

今まで大きな建造物ばかり探してきたが、5世紀半ばに造られたというラヴェンナのガッラ・プラチディア廟にも小さなドーム天井があった。

グーグルアースでは解像度が悪く、下の画像の中央にある墓廟は陰になってほとんどわからない。

大きな地図で見る

外観は瓦屋根で、ドームとは思えない。

『イタリアの初期キリスト教聖堂』は、この建物はガルラ・プラチディアが自分の墓廟として建てたと従来考えられていたが、今日ではそれは疑わしく、むしろ聖ラウレンティスの記念堂であったのではないかと考えられているという。

同書は、ガッラ・プラチディアは信念と信仰の人だったといわれる。彼女は数多くの聖堂を建設したが、その一つ、サンタ・クローチェ聖堂の入口前室(ナルテクス)に付されていたものが、この建物である。ナルテクスは後に前面道路建設のために取り壊されたが、この小建物だけは切り離され、独立した建物として残った。

長辺が12.5m、短辺が10.25mのラテン十字平面をなしているという。出入口のあるのが北。

しかし、中から見上げると確かにドームだった。ドームの始まりのわかる箇所はなく、四隅へと狭まりながら続いた一つの曲面のようだ。

ただ、四隅はかなり凹面になっている。

いったいどんな構法でドームを架構したのだろう。ドームの延長のように四隅に垂れ下がったものは途中で消滅し、両側の浅いアーチの縁を飾る赤い文様帯だけになってしまう。2本の文様帯も互いに近づいていき、やがて太い1本の帯となる。正方形の四隅は90度に凹んでいるはずなのに、私の目には四隅から迫り出しているように見える(矢印)。

かなり凹んだ曲面だが、ひょっとして、これがペンデンティブの最初のものではないのだろうか。交差ヴォールトの対角線となる横断アーチが途中からなくなって、ドームという凹凸のない曲面へと繋がっていくように見える。

横断アーチをなくした分、四隅から出た浅いアーチでドームからの荷重を分散させているのではないだろうか。

それにしてもドーム部の壁体の分厚いこと。日本的にいうと宝形造り(ほうぎょうづくり)のような屋根にすることで、ドーム頂部はやや薄く仕上げてある。

しかし、ペンデンティブを支える稜線のようなものは柱ではなく、壁面から出ているのだった。

どうもペンデンティブを用いたドームは、正方形からどのように円形に持って行くかという工夫ではなく、ドームからいかに正方形平面に持って行くかということではなかったかと考えるようになった。

関連項目

11世紀に8つのペンデンティブにのるドーム

※参考文献

「世界美術大全集6 ビザンティン美術」 1997年 小学館

「NHK名画の旅2 光は東方より」 1994年 講談社

「建築と都市の美学 イタリアⅡ神聖 初期キリスト教・ビザンティン・ロマネスク」 陣内秀信 2000年 建築資料研究社

「建築巡礼42 イタリアの初期キリスト教聖堂 静なる空間の輝き」 香山壽夫・香山玲子 1999年 丸善株式会社

「ビザンティン美術への旅」 赤松章・益田朋幸 1995年 平凡社

2011/08/09

ドームを壁体ではなく柱で支える

ドームはササン朝ペルシアよりもローマの方が早かった。しかし、ローマのドームは円形の平面に架構するもので、ササン朝ペルシアの四角形平面からスキンチを用いてドームを架構する方が、コンスタンティノープルのアギア・ソフィアのペンデンティブを用いたドームに近いのではないかと思ったが、イラン各地に残る遺構からはペンデンティブというものを見つけることができなかった。

スキンチを用いたドームは、正方形の平面に八角形を造り、その上を水平面が円形になるようにしてドームを載せるという方法で造られた。

一方ペンデンティブは正方形壁面の各辺にリュネット状のアーチを造り、その上にドームの直径の大きさに円を置く。そうすると四隅にアーチと円の隙間ができる。それをペンデンティブというのだが、日本語では適当な訳語がないので、便宜上私は三角曲面と呼んでいる。

アギア・ソフィア聖堂は、正方形平面の各隅にある4本の太い柱(ピア)から、ペンデンティブを造ってその上にドームを載せている。

それは円形の平面に円形のドームを載せたパンテオンとは全く異なる構造だ。一体アギア・ソフィアのようなドームの架構法はどのようにして生まれたのだろう。

『世界美術大全集5古代地中海とローマ』は、パンテオンは共和政後期以来のドーム建築の構法上および意匠上にたどり着いた一つの到達点であるが、むしろハドリアヌス帝以降ドーム建築はその発展の新たな段階へ進むことになる。ハドリアヌス帝時代には、まずドームの意匠が多様化する。ティヴォリのハドリアヌスの別荘において、小浴場のドームは凹面と凸面が交互に並ぶ壁の上に架かり、ピアッツァ・ドーロの入口の建物(ウェスティブルム)やカノプスのセラピス神殿では傘形のドームが、大浴場では交差ヴォールトを使ったドームが架かっているという。

ハドリアヌス帝は、ローマのパンテオンを再建するにあたって、完璧な半球状のドームを架けながら、自分の別荘には様々なドームのヴァリエーションを架けていたのだ。

ピアッツァ・ドーロの入口は傘形のドームということだが、確かにドーム部に放射状に凹凸がある。

大浴場の交差ヴォールトを使ったドームというはどんなだったのだろう。

真@tokyoさんの旅行ブログのハドリアヌスの別荘(ヴィッラ・アドリアーナ)その3遺跡の建築群に様々な角度から大浴場を眺めた写真があり、参考になった。ドームは確かに交差ヴォールトだった。頂部には小さな円形のようなものがあって、これまで見てきた浴場や、パンテオンのような明かり取りのオクルスがない。

というよりも、4方向からのヴォールトが交わる位置に開口部を造ると崩壊してしまう。明かり取りの穴を造ることなどできなかったのだ。

そして、四壁の四隅には白い石で起拱点をつくり、その上に架構しているように見える。

小さな交差ヴォールトならコロッセオ(後75-80年)にもあった。コロッセオはたくさんの観客を短時間で入出場させるための工夫が凝らしてあるということだったが、ここでも交差ヴォールト天井の通路ではなく、角柱にして、前後左右に移動できるようになっていた。そのために交差ヴォールトという架構法が考え出されたのかも。

ヴィッラ・アドリアーナの大浴場のドームは、これを大きな平面の上に架構したことになる。

その後ローマ帝国でドームはどのようになっていったのだろう。

後4世紀初期に建てられたローマの通称ミネルウァ・メディカ神殿では、十角形の平面にドームが架かり、入口を除く9辺には半円形の壁龕がついている。中央のドームの架かる部屋の2層部分にはこれまでにない大きなアーチ窓が開いているという。

またドーム建築そのものも後3世紀以降、構造的な進化を遂げた。アンフォラなどの内部が空洞の容器を壁に埋めこんだり、より軽量の材料を用いることで壁体を軽くし、アーチによる大きな開口部を設けることが一般化した結果、ドームを形成する壁体は内部空間を包む被膜のようになっていったという。

パンテオンのドームは、ローマン・コンクリートを用いて薄く軽量に造られたが、窓を開けることまではできず、頂部に直径9mもあるオクルスという明かり取りの開口部があった。

ミネルウァ・メディカ神殿では壁体をより軽量化することによってドームにたくさんの窓を開けることができるようになったというわけだ。

ミネルウァ・メディカ神殿は、明け方にバスで前を通った。こんなところにも八角形らしき遺構がある。初期キリスト教会だろうか、墓廟だろうかなどと思ったが、十角形だったととは。

大きな地図で見る

テッサロニキのガレリウスの墓廟(4世紀初頭)のように、ドーム曲面の曲率も単純ではなく、異なる曲率の曲面を重ねた構法が出現した。例えば二段に重なるドームからなるガレリウスの墓廟では、上に載るドームの直径は19mであるのに対し、下方のドームの直径は24.15mであるという。

ガレリウスの墓廟は一般的にはロトンダと呼ばれていて、現在ではアギオス・ギオルギオス聖堂となっているらしい。

大きな地図で見る

パンテオンにおいて共和政以降のドーム建築が一つの到達点に達したように、後2世紀以降のドーム建築に見られるこうした内部空間の流動化、ドームの軽量化、開口部の拡大、異なる曲率のドームを組み合わせる構法といった傾向がたどり着いた到達点がイスタンブール(古名コンスタンティノポリス)のアギア・ソフィアであるという。

これらの上から見た画像を眺めていると、大きなドームを載せるには、アーチで荷重を分散させることを多用しているようだ。

墓廟の1階部分のアーチとアーチの間にも小さなアーチがあって、壁体で支えるドームから柱で支えるドームへと移行していく様子がわかる。

しかし4世紀初めといえば、ドームを円柱で支えた建物があった。

それはローマのサンタ・コスタンツァ廟で、円形ドームの周囲に12組の円柱が巡っている。

小さいながら、上空から眺めると上の2つの建造物と形は似ている。

サンタ・コスタンツァ廟について詳しくはこちら 1 2 3 4

大きな地図で見る

しかし、これらはやっぱり円形平面にドームを架構しているので、正方形平面にペンデンティブを使ってドームを架けることには繋がらない。

※参考サイト

真@tokyoさんの旅行ブログのハドリアヌスの別荘(ヴィッラ・アドリアーナ)その3遺跡の建築群

※参考文献

「世界美術大全集5 古代地中海とローマ」(1997年 小学館)

スキンチを用いたドームは、正方形の平面に八角形を造り、その上を水平面が円形になるようにしてドームを載せるという方法で造られた。

一方ペンデンティブは正方形壁面の各辺にリュネット状のアーチを造り、その上にドームの直径の大きさに円を置く。そうすると四隅にアーチと円の隙間ができる。それをペンデンティブというのだが、日本語では適当な訳語がないので、便宜上私は三角曲面と呼んでいる。

アギア・ソフィア聖堂は、正方形平面の各隅にある4本の太い柱(ピア)から、ペンデンティブを造ってその上にドームを載せている。

それは円形の平面に円形のドームを載せたパンテオンとは全く異なる構造だ。一体アギア・ソフィアのようなドームの架構法はどのようにして生まれたのだろう。

『世界美術大全集5古代地中海とローマ』は、パンテオンは共和政後期以来のドーム建築の構法上および意匠上にたどり着いた一つの到達点であるが、むしろハドリアヌス帝以降ドーム建築はその発展の新たな段階へ進むことになる。ハドリアヌス帝時代には、まずドームの意匠が多様化する。ティヴォリのハドリアヌスの別荘において、小浴場のドームは凹面と凸面が交互に並ぶ壁の上に架かり、ピアッツァ・ドーロの入口の建物(ウェスティブルム)やカノプスのセラピス神殿では傘形のドームが、大浴場では交差ヴォールトを使ったドームが架かっているという。

ハドリアヌス帝は、ローマのパンテオンを再建するにあたって、完璧な半球状のドームを架けながら、自分の別荘には様々なドームのヴァリエーションを架けていたのだ。

ピアッツァ・ドーロの入口は傘形のドームということだが、確かにドーム部に放射状に凹凸がある。

大浴場の交差ヴォールトを使ったドームというはどんなだったのだろう。

真@tokyoさんの旅行ブログのハドリアヌスの別荘(ヴィッラ・アドリアーナ)その3遺跡の建築群に様々な角度から大浴場を眺めた写真があり、参考になった。ドームは確かに交差ヴォールトだった。頂部には小さな円形のようなものがあって、これまで見てきた浴場や、パンテオンのような明かり取りのオクルスがない。

というよりも、4方向からのヴォールトが交わる位置に開口部を造ると崩壊してしまう。明かり取りの穴を造ることなどできなかったのだ。

そして、四壁の四隅には白い石で起拱点をつくり、その上に架構しているように見える。

小さな交差ヴォールトならコロッセオ(後75-80年)にもあった。コロッセオはたくさんの観客を短時間で入出場させるための工夫が凝らしてあるということだったが、ここでも交差ヴォールト天井の通路ではなく、角柱にして、前後左右に移動できるようになっていた。そのために交差ヴォールトという架構法が考え出されたのかも。

ヴィッラ・アドリアーナの大浴場のドームは、これを大きな平面の上に架構したことになる。

その後ローマ帝国でドームはどのようになっていったのだろう。

後4世紀初期に建てられたローマの通称ミネルウァ・メディカ神殿では、十角形の平面にドームが架かり、入口を除く9辺には半円形の壁龕がついている。中央のドームの架かる部屋の2層部分にはこれまでにない大きなアーチ窓が開いているという。

またドーム建築そのものも後3世紀以降、構造的な進化を遂げた。アンフォラなどの内部が空洞の容器を壁に埋めこんだり、より軽量の材料を用いることで壁体を軽くし、アーチによる大きな開口部を設けることが一般化した結果、ドームを形成する壁体は内部空間を包む被膜のようになっていったという。

パンテオンのドームは、ローマン・コンクリートを用いて薄く軽量に造られたが、窓を開けることまではできず、頂部に直径9mもあるオクルスという明かり取りの開口部があった。

ミネルウァ・メディカ神殿では壁体をより軽量化することによってドームにたくさんの窓を開けることができるようになったというわけだ。

ミネルウァ・メディカ神殿は、明け方にバスで前を通った。こんなところにも八角形らしき遺構がある。初期キリスト教会だろうか、墓廟だろうかなどと思ったが、十角形だったととは。

大きな地図で見る

テッサロニキのガレリウスの墓廟(4世紀初頭)のように、ドーム曲面の曲率も単純ではなく、異なる曲率の曲面を重ねた構法が出現した。例えば二段に重なるドームからなるガレリウスの墓廟では、上に載るドームの直径は19mであるのに対し、下方のドームの直径は24.15mであるという。

ガレリウスの墓廟は一般的にはロトンダと呼ばれていて、現在ではアギオス・ギオルギオス聖堂となっているらしい。

大きな地図で見る

パンテオンにおいて共和政以降のドーム建築が一つの到達点に達したように、後2世紀以降のドーム建築に見られるこうした内部空間の流動化、ドームの軽量化、開口部の拡大、異なる曲率のドームを組み合わせる構法といった傾向がたどり着いた到達点がイスタンブール(古名コンスタンティノポリス)のアギア・ソフィアであるという。

これらの上から見た画像を眺めていると、大きなドームを載せるには、アーチで荷重を分散させることを多用しているようだ。

墓廟の1階部分のアーチとアーチの間にも小さなアーチがあって、壁体で支えるドームから柱で支えるドームへと移行していく様子がわかる。

しかし4世紀初めといえば、ドームを円柱で支えた建物があった。

それはローマのサンタ・コスタンツァ廟で、円形ドームの周囲に12組の円柱が巡っている。

小さいながら、上空から眺めると上の2つの建造物と形は似ている。

サンタ・コスタンツァ廟について詳しくはこちら 1 2 3 4

大きな地図で見る

しかし、これらはやっぱり円形平面にドームを架構しているので、正方形平面にペンデンティブを使ってドームを架けることには繋がらない。

※参考サイト

真@tokyoさんの旅行ブログのハドリアヌスの別荘(ヴィッラ・アドリアーナ)その3遺跡の建築群

※参考文献

「世界美術大全集5 古代地中海とローマ」(1997年 小学館)

2011/08/05

スキンチとペンデンティブは発想が全く異なる

ササン朝ペルシアのドームは、その後どうなっていったのだろう。

サルヴィスターン宮殿 5世紀?

『季刊文化遺産13古代イラン世界2』は、ファールス地方サルヴィスターンには、その後の王宮建築の発達をよく伝える遺構がある。壁面計画は3列を基本としており、その中軸に東正面から順に、中央イーワーン、主ドームを戴く中央広間、その奥に方形の中庭、さらに西の奥壁に小イーワーンが連なり、両側にヴォールトを駆使した部屋が配される。フィールザーバードの構成に近いが、当宮殿の方がより対称性を崩しているという。

フィルザバード宮殿の平面図はこちら

大ドームにはないが、北東の正方形の部屋には四隅に円柱がある。円柱からスキンチを造り、八角形とした上に小ドームが載せられたのだろうか。

方形の部屋にドームを載せるため四隅のスクィンチをアーチ状に造る技法もフィールザーバードに先例がある。この建物はバフラームⅤ世(位420-38)が建てた宮殿とする説が有力だが、煉瓦積みのドームがサーサーン朝中期に存在したことを疑問とする見解にも留意する必要はあるという。

もっと時代が下がるということだろうか。

外側からは頂部のないササン朝的なドームに見える。

イーワーンには円柱はなく、左隅にスキンチの痕跡がある。

小ドームもスキンチだったのだろうか。スキンチを隅に造ると、円柱は何も支えないただの飾りでしかない。

それとも円柱の上にペンデンティブを載せたドームになっていたのだろうか。

大ドームはササン朝の伝統であるスキンチの上に載っている。

『イスラーム建築の見かた』は、直径10mと小ぶりながら、平面が正方形をなす厚い壁体の上にドームが構築されているという。

たしかに壁体は小さな石積みだが、ドーム部はレンガを持ち送って造られている。

しかし、レンガでドームを造るということが、ササン朝ではもっと時代が下がるのではないかと複数の研究者が考えていてるようである。

サルヴィスターン宮殿がもっと時代が下がるものだったとすると、ササン朝で次に残る遺構はカスレ・シーリーンだ。

カスレ・シーリーンのうち、イマラーテ・ホスロー大宮殿 6-7世紀

『季刊文化遺産13古代イラン世界2』は、ホスローⅡ世パルヴィーズ(位590-628)は、贅沢と浪費の限りを尽くしたことでペルシア王の代名詞的存在となった。イラクとの国境にあるカスレ・シーリーンという山間の町は、シーリーンの城、つまりホスローⅡ世が妃シーリーンに捧げた宮殿を意味する。ここには本格的な大宮殿エマラーテ・ホスローと、「チャハル・カープー」(4つのポーチの意)を中心に置く大建築とがあるという。

ドームには明かり取りのためか小さな穴が幾つもあるドームが載っている。

チャハル・カープーは、記録に残る最大規模のチャハルタークであり、その形態ゆえにこれを拝火神殿とみなし、エマラーテ・ホスローをシーリーンのための宮殿とする説がある。しかし、チャハル・カープーの方もサーサーン朝宮殿、ないしは初期イスラーム時代に営まれた砂漠の城塞宮殿に通じる構えの中に置かれているほか、シーリーンが熱心なキリスト教徒だったという伝承など、拝火神殿とするには疑問も多く、こちらの建築群こそシーリーンの居城とする見方も有力だという。

ひよっとするとキリスト教会あるいは礼拝堂だった可能性があるらしい。もしそうだとしても、西方の教会建築を採り入れたとは言えないだろう。

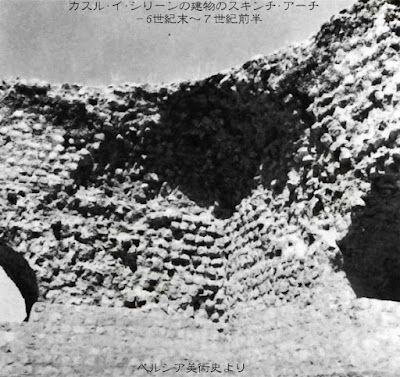

6世紀末-7世紀前半というカスレ・シーリーンは、やっぱり伝統的なササン朝のスキンチの積み上げ方だ。

サルヴィスターン宮殿の平面図には、ドームの四隅に円柱のある小ドームがあったが、スキンチの場合、円柱は何の役目も果たさない。もし円柱からドームが架構されたとすると、それはペンデンティブを用いたものであって、このカスレ・シーリーンよりも時代が下がる宮殿ということになる。

正方形の平面に円形のドームを載せるという架構法のひとつスキンチは、今のところササン朝ペルシア独自のものである。

しかし、そこから、コンスタンティノープルのアギア・ソフィア(現イスタンブールのアヤソフィア)聖堂(6世紀中葉)に見られるペンデンティブが考え出されたとも思えない。

スキンチとペンデンティブは、全く発想の異なるものだったのではないだろうか。

※参考文献

「イスラーム建築の見かた 聖なる意匠の歴史」(深見奈緒子 2003年 東京堂出版)

「季刊文化遺産13 古代イラン世界2」(2002年 財団法人島根県並河萬里写真財団)

サルヴィスターン宮殿 5世紀?

『季刊文化遺産13古代イラン世界2』は、ファールス地方サルヴィスターンには、その後の王宮建築の発達をよく伝える遺構がある。壁面計画は3列を基本としており、その中軸に東正面から順に、中央イーワーン、主ドームを戴く中央広間、その奥に方形の中庭、さらに西の奥壁に小イーワーンが連なり、両側にヴォールトを駆使した部屋が配される。フィールザーバードの構成に近いが、当宮殿の方がより対称性を崩しているという。

フィルザバード宮殿の平面図はこちら

大ドームにはないが、北東の正方形の部屋には四隅に円柱がある。円柱からスキンチを造り、八角形とした上に小ドームが載せられたのだろうか。

方形の部屋にドームを載せるため四隅のスクィンチをアーチ状に造る技法もフィールザーバードに先例がある。この建物はバフラームⅤ世(位420-38)が建てた宮殿とする説が有力だが、煉瓦積みのドームがサーサーン朝中期に存在したことを疑問とする見解にも留意する必要はあるという。

もっと時代が下がるということだろうか。

外側からは頂部のないササン朝的なドームに見える。

イーワーンには円柱はなく、左隅にスキンチの痕跡がある。

小ドームもスキンチだったのだろうか。スキンチを隅に造ると、円柱は何も支えないただの飾りでしかない。

それとも円柱の上にペンデンティブを載せたドームになっていたのだろうか。

大ドームはササン朝の伝統であるスキンチの上に載っている。

『イスラーム建築の見かた』は、直径10mと小ぶりながら、平面が正方形をなす厚い壁体の上にドームが構築されているという。

たしかに壁体は小さな石積みだが、ドーム部はレンガを持ち送って造られている。

しかし、レンガでドームを造るということが、ササン朝ではもっと時代が下がるのではないかと複数の研究者が考えていてるようである。

サルヴィスターン宮殿がもっと時代が下がるものだったとすると、ササン朝で次に残る遺構はカスレ・シーリーンだ。

カスレ・シーリーンのうち、イマラーテ・ホスロー大宮殿 6-7世紀

『季刊文化遺産13古代イラン世界2』は、ホスローⅡ世パルヴィーズ(位590-628)は、贅沢と浪費の限りを尽くしたことでペルシア王の代名詞的存在となった。イラクとの国境にあるカスレ・シーリーンという山間の町は、シーリーンの城、つまりホスローⅡ世が妃シーリーンに捧げた宮殿を意味する。ここには本格的な大宮殿エマラーテ・ホスローと、「チャハル・カープー」(4つのポーチの意)を中心に置く大建築とがあるという。

ドームには明かり取りのためか小さな穴が幾つもあるドームが載っている。

チャハル・カープーは、記録に残る最大規模のチャハルタークであり、その形態ゆえにこれを拝火神殿とみなし、エマラーテ・ホスローをシーリーンのための宮殿とする説がある。しかし、チャハル・カープーの方もサーサーン朝宮殿、ないしは初期イスラーム時代に営まれた砂漠の城塞宮殿に通じる構えの中に置かれているほか、シーリーンが熱心なキリスト教徒だったという伝承など、拝火神殿とするには疑問も多く、こちらの建築群こそシーリーンの居城とする見方も有力だという。

ひよっとするとキリスト教会あるいは礼拝堂だった可能性があるらしい。もしそうだとしても、西方の教会建築を採り入れたとは言えないだろう。

6世紀末-7世紀前半というカスレ・シーリーンは、やっぱり伝統的なササン朝のスキンチの積み上げ方だ。

サルヴィスターン宮殿の平面図には、ドームの四隅に円柱のある小ドームがあったが、スキンチの場合、円柱は何の役目も果たさない。もし円柱からドームが架構されたとすると、それはペンデンティブを用いたものであって、このカスレ・シーリーンよりも時代が下がる宮殿ということになる。

正方形の平面に円形のドームを載せるという架構法のひとつスキンチは、今のところササン朝ペルシア独自のものである。

しかし、そこから、コンスタンティノープルのアギア・ソフィア(現イスタンブールのアヤソフィア)聖堂(6世紀中葉)に見られるペンデンティブが考え出されたとも思えない。

スキンチとペンデンティブは、全く発想の異なるものだったのではないだろうか。

※参考文献

「イスラーム建築の見かた 聖なる意匠の歴史」(深見奈緒子 2003年 東京堂出版)

「季刊文化遺産13 古代イラン世界2」(2002年 財団法人島根県並河萬里写真財団)

2011/08/02

ササン朝は正方形にスキンチでドームを架構する

アーチやヴォールト天井を用いて、日干レンガのような小さな部材でジッグラトのような大きな建物を建造していた古代メソポタミアにもドームはなかった。

では、ササン朝ペルシアに突然現れるドームはどのようにして造られるようになったのだろう。

フィルザバード宮殿 3世紀前半

フィルザバードに宮殿を建立したのはササン朝の開祖アルダシールⅠ(在位226-241)だった。

フィルザーバードは円形の都市だった。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、イラン南西部の都市シラーズ(Shiraz)の南116㎞の地点に、濠、土塁に囲まれた径約2㎞の円形都市フィルザバードがある。今も”栄光のアルダシール”と土地の人の呼ぶ遺跡で、中央に白く拝火壇がみえる。王宮址は城壁外にあって見えない。城壁内の耕地の様子から拝火神殿を中心に放射状に道の敷かれた様がよくうかがえて、四方4ヵ所に門址が見出されている。

パルティアの軍事都市を継承した円形プランであるが、居城は城外に営むという新しい面もあるという。

円形都市はパルティア風だったようだ。しかし、パルティアにドームはあったのだろうか。

大きな地図で見る

確かにハトラは円形に近い都市だ。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、北イラクのモースル(Mosul)の南南西約90㎞の黄冶のなかに、パルティアの時代、西方ローマ軍に対抗して築かれた軍事都市、隊商中継地としてのハトラ遺跡がある。騎馬戦闘に巧みなパルティアにとってローマ軍を迎えるのには荒野を選択したのであろうか、形態も遊牧民の間でしばしばみられる円陣に即して城壁を築いている。

矩形に区画された聖域を中心に、周囲に住居の営まれたハトラは、堅固な切石積みの内城壁、濠で囲まれた径約2㎞の円形都市で、内城の外側400-500mに外城壁を設けている。街路の様子も窺えて、ほぼ東西南北の4ヵ所に門を開いていた。北門近くの発掘地は王宮址という。

円形の都市は円陣からきているのか。それに王宮は都市の中心ではなく端に置くというのも、フィルザバードに影響を与えたのではないだろうか。

ハトラ宮殿 前1世紀頃

同書は、ハトラ中央の聖域の西部に数基のイワンを南北に併置した建築がある。前庭は障壁によって南北に分けられ、南(左側)イワン中央奧に廻廊でかこまれたシャマシュ神殿がある。この神殿の入口の半月状アーチと内部の壁面には、ヘレニズム風の人頭、動物浮彫が施されているという。

どうも上の航空写真は北が下側になっているようだ。

ハトラにはヴォールト天井の一種と思われるイーワーンがあったようだが、ドームはなかったようだ。

一方、フィルザバードの平面図を見ると、パンテオンのような円形の平面にドームを載せるのではなく、正方形の平面にドームを載せる、どちらかというとコンスタンティノープルのアギア・ソフィア聖堂に近い。

しかし、その架構法は、アギア・ソフィアのようにペンデンティブという三角曲面を用いてその上部を円形にし、その上にドームを架けるのではなかった。

旅の空というサイトのイランの旅2009 6フィールーザーバードに宮殿の様子がくわしく紹介されている。そこにはパンテオンやローマの浴場のオクルスのように、ドームのてっぺんには開口部がある。採光の工夫として自然なものだったのかも知れないが、ローマのドームの影響と言えなくもない。

そして正方形の壁の隅がスキンチになっている。

後の時代に現トルファン郊外の高昌国に造られたβ寺院講堂にもそのスキンチは用いられていたので、スキンチからドームを架構している様子はわかる。

『イスラーム建築の見かた』は、スクインチは英語で隅、ペンデンティブは垂れ下がるものを意味している。スクインチとは、立方体に内接する半球形を載せるとき、四隅の部分に45度方向にアーチや筋交い梁を入れた処理を指す。スクインチはどちらかといえば、先に述べた東のドームを支えた技法である。煉瓦で厚い壁体を構築し、その上にドームを載せるため、壁の上からアーチを立ち上げて八角形などより円に近い形を導くという。

要するに、スキンチで、1辺ルート2の八角形にして、そこから水平面が円形になるようにしていくということだ。

岡田氏は彼は今日のフィールーザーバードに宮殿を築いたが、それ以前、まだアルサケス朝の諸侯だったとき、近傍の山頂に城を構えていた。ドームやヴォールトといったサーサーン朝建築を特徴づける造形要素をはじめて確かめることができるのが、カラエ・ドフタルと呼ばれるその城なのであるという。

226年以前にもドームはあったらしい。

旅の空・イランの旅2009の5アルダシールの城にはやはり頂部がふさがっていないドームの写真があるのだが、正方形から円形への移行部がどのようになっているのかがわからない。

シャープール1世宮殿 3世紀中葉 ビーシャープール

『古代イラン世界2』は、その息子でもあるシャープールⅠ世(在位241-272)は、260年に再度ローマ軍と交戦しペルシア側に圧倒的勝利をもたらし、特にローマ皇帝ヴァレリアヌスを捕虜とし、ローマ軍の捕虜7万人とともにイランに連行している。

捕虜のなかにいた多くの専門技術者や捕虜を動員して都市、道路、ダム、橋などの大土木工事を行ないイラン南部の発展をもたらしている。とりわけ彼の名を冠した都市ビーシャープールは、直線の通りが碁盤の目のように直角に交差する、いわゆるヒッポダモスの考案した西方の様式によって造られた都市として有名であるという。

ササン朝の都市は、早くもパルティア風の円形からローマ風になってしまった。

しかし、パルティア風のフィルザバードの宮殿以前にもすでにドームはあったし、3世紀にはローマ帝国にはまだ正方形からペンデンティブを用いてドームに架構するということは行われていなかっただろう。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、近くの山に要塞設備を王宮、ここを防禦の固めとし、都市は山を背にし、川に臨む美しい町作りを目指した。ここを”美しいシャー(皇帝)の町”の意味をこめてビシャプールと名づけた。フィルザバードと異なって王宮も街内に作られ、いくつかのイワン状アーチ天井をもつ小部屋にかこまれた大広間をそなえたササン朝建築の特色を示す宮殿を営んだという。

ローマ人に造らせた建物には、ペルシア的なイーワーンがあったようだが、ドームについての記述がない。

イランの旅2009の3ビーシャープールは、かつて大ドームがあった宮殿などが残っているが、残念ながら、崩壊して、ほとんどが石積みばかりである。原因の一つは、ササン朝ペルシアの採用した建築技法にあるというのがガイドの説明だという。

ローマ人がつくったドームの現存最古のものは、ポンペイのスタビア浴場の冷浴室で、前2世紀のものだ。

それに対して、ササン朝のドームは正方形にスキンチで八角形を造ってから水平面を円形に近づけ、上にドームを載せるという、全く発想の異なるものだった。

ローマ世界とは全く異なるドームの架構技術を獲得したことになるのだが、逆にスキンチからドームを造る技術がローマ世界に伝わって、ペンデンティブからドームを造るようになったのだろうか。

関連項目

スキンチとペンデンティブは発想が全く異なる

※参考サイト

旅の空のイランの旅2009から5アルダシールの城・6フィールーザーバード・3ビーシャープール

※参考文献

「季刊文化遺産13 古代イラン世界2」 2002年 財団法人島根県並河萬里写真財団

「ペルシア美術史」 深井晋司・田辺勝美 1983年 吉川弘文館

「イスラーム建築の見かた 聖なる意匠の歴史」 深見奈緒子 2003年 東京堂出版

「世界の大遺跡4 メソポタミアとペルシア」 編集増田精一 監修江上波夫 1988年 講談社

では、ササン朝ペルシアに突然現れるドームはどのようにして造られるようになったのだろう。

フィルザバード宮殿 3世紀前半

フィルザバードに宮殿を建立したのはササン朝の開祖アルダシールⅠ(在位226-241)だった。

フィルザーバードは円形の都市だった。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、イラン南西部の都市シラーズ(Shiraz)の南116㎞の地点に、濠、土塁に囲まれた径約2㎞の円形都市フィルザバードがある。今も”栄光のアルダシール”と土地の人の呼ぶ遺跡で、中央に白く拝火壇がみえる。王宮址は城壁外にあって見えない。城壁内の耕地の様子から拝火神殿を中心に放射状に道の敷かれた様がよくうかがえて、四方4ヵ所に門址が見出されている。

パルティアの軍事都市を継承した円形プランであるが、居城は城外に営むという新しい面もあるという。

円形都市はパルティア風だったようだ。しかし、パルティアにドームはあったのだろうか。

大きな地図で見る

確かにハトラは円形に近い都市だ。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、北イラクのモースル(Mosul)の南南西約90㎞の黄冶のなかに、パルティアの時代、西方ローマ軍に対抗して築かれた軍事都市、隊商中継地としてのハトラ遺跡がある。騎馬戦闘に巧みなパルティアにとってローマ軍を迎えるのには荒野を選択したのであろうか、形態も遊牧民の間でしばしばみられる円陣に即して城壁を築いている。

矩形に区画された聖域を中心に、周囲に住居の営まれたハトラは、堅固な切石積みの内城壁、濠で囲まれた径約2㎞の円形都市で、内城の外側400-500mに外城壁を設けている。街路の様子も窺えて、ほぼ東西南北の4ヵ所に門を開いていた。北門近くの発掘地は王宮址という。

円形の都市は円陣からきているのか。それに王宮は都市の中心ではなく端に置くというのも、フィルザバードに影響を与えたのではないだろうか。

ハトラ宮殿 前1世紀頃

同書は、ハトラ中央の聖域の西部に数基のイワンを南北に併置した建築がある。前庭は障壁によって南北に分けられ、南(左側)イワン中央奧に廻廊でかこまれたシャマシュ神殿がある。この神殿の入口の半月状アーチと内部の壁面には、ヘレニズム風の人頭、動物浮彫が施されているという。

どうも上の航空写真は北が下側になっているようだ。

ハトラにはヴォールト天井の一種と思われるイーワーンがあったようだが、ドームはなかったようだ。

一方、フィルザバードの平面図を見ると、パンテオンのような円形の平面にドームを載せるのではなく、正方形の平面にドームを載せる、どちらかというとコンスタンティノープルのアギア・ソフィア聖堂に近い。

しかし、その架構法は、アギア・ソフィアのようにペンデンティブという三角曲面を用いてその上部を円形にし、その上にドームを架けるのではなかった。

旅の空というサイトのイランの旅2009 6フィールーザーバードに宮殿の様子がくわしく紹介されている。そこにはパンテオンやローマの浴場のオクルスのように、ドームのてっぺんには開口部がある。採光の工夫として自然なものだったのかも知れないが、ローマのドームの影響と言えなくもない。

そして正方形の壁の隅がスキンチになっている。

後の時代に現トルファン郊外の高昌国に造られたβ寺院講堂にもそのスキンチは用いられていたので、スキンチからドームを架構している様子はわかる。

『イスラーム建築の見かた』は、スクインチは英語で隅、ペンデンティブは垂れ下がるものを意味している。スクインチとは、立方体に内接する半球形を載せるとき、四隅の部分に45度方向にアーチや筋交い梁を入れた処理を指す。スクインチはどちらかといえば、先に述べた東のドームを支えた技法である。煉瓦で厚い壁体を構築し、その上にドームを載せるため、壁の上からアーチを立ち上げて八角形などより円に近い形を導くという。

要するに、スキンチで、1辺ルート2の八角形にして、そこから水平面が円形になるようにしていくということだ。

岡田氏は彼は今日のフィールーザーバードに宮殿を築いたが、それ以前、まだアルサケス朝の諸侯だったとき、近傍の山頂に城を構えていた。ドームやヴォールトといったサーサーン朝建築を特徴づける造形要素をはじめて確かめることができるのが、カラエ・ドフタルと呼ばれるその城なのであるという。

226年以前にもドームはあったらしい。

旅の空・イランの旅2009の5アルダシールの城にはやはり頂部がふさがっていないドームの写真があるのだが、正方形から円形への移行部がどのようになっているのかがわからない。

シャープール1世宮殿 3世紀中葉 ビーシャープール

『古代イラン世界2』は、その息子でもあるシャープールⅠ世(在位241-272)は、260年に再度ローマ軍と交戦しペルシア側に圧倒的勝利をもたらし、特にローマ皇帝ヴァレリアヌスを捕虜とし、ローマ軍の捕虜7万人とともにイランに連行している。

捕虜のなかにいた多くの専門技術者や捕虜を動員して都市、道路、ダム、橋などの大土木工事を行ないイラン南部の発展をもたらしている。とりわけ彼の名を冠した都市ビーシャープールは、直線の通りが碁盤の目のように直角に交差する、いわゆるヒッポダモスの考案した西方の様式によって造られた都市として有名であるという。

ササン朝の都市は、早くもパルティア風の円形からローマ風になってしまった。

しかし、パルティア風のフィルザバードの宮殿以前にもすでにドームはあったし、3世紀にはローマ帝国にはまだ正方形からペンデンティブを用いてドームに架構するということは行われていなかっただろう。

『世界の大遺跡4メソポタミアとペルシア』は、近くの山に要塞設備を王宮、ここを防禦の固めとし、都市は山を背にし、川に臨む美しい町作りを目指した。ここを”美しいシャー(皇帝)の町”の意味をこめてビシャプールと名づけた。フィルザバードと異なって王宮も街内に作られ、いくつかのイワン状アーチ天井をもつ小部屋にかこまれた大広間をそなえたササン朝建築の特色を示す宮殿を営んだという。

ローマ人に造らせた建物には、ペルシア的なイーワーンがあったようだが、ドームについての記述がない。

イランの旅2009の3ビーシャープールは、かつて大ドームがあった宮殿などが残っているが、残念ながら、崩壊して、ほとんどが石積みばかりである。原因の一つは、ササン朝ペルシアの採用した建築技法にあるというのがガイドの説明だという。

ローマ人がつくったドームの現存最古のものは、ポンペイのスタビア浴場の冷浴室で、前2世紀のものだ。

それに対して、ササン朝のドームは正方形にスキンチで八角形を造ってから水平面を円形に近づけ、上にドームを載せるという、全く発想の異なるものだった。

ローマ世界とは全く異なるドームの架構技術を獲得したことになるのだが、逆にスキンチからドームを造る技術がローマ世界に伝わって、ペンデンティブからドームを造るようになったのだろうか。

関連項目

スキンチとペンデンティブは発想が全く異なる

※参考サイト

旅の空のイランの旅2009から5アルダシールの城・6フィールーザーバード・3ビーシャープール

※参考文献

「季刊文化遺産13 古代イラン世界2」 2002年 財団法人島根県並河萬里写真財団

「ペルシア美術史」 深井晋司・田辺勝美 1983年 吉川弘文館

「イスラーム建築の見かた 聖なる意匠の歴史」 深見奈緒子 2003年 東京堂出版

「世界の大遺跡4 メソポタミアとペルシア」 編集増田精一 監修江上波夫 1988年 講談社

登録:

投稿 (Atom)