これまでアカンサスや花弁文について見てきたパルミラは、シルクロードの要衝として栄え、複数の墓からは地元の毛織物の他にインドの綿織物や中国の絹織物が出土している。

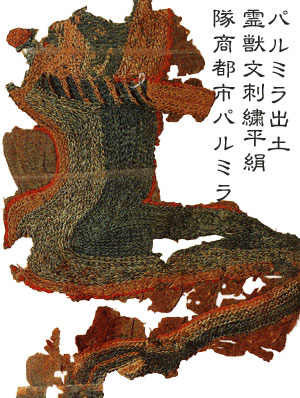

『季刊文化遺産1隊商都市パルミラ』で坂本和子氏の「羊毛文化と絹文化の遭遇」が記載され、暈繝が用いられた染織品について触れられている。パルミラに最も早く現れた絹織物は前9年の塔墓から出土した平絹ということである。その後石畳文などの綾、雲気や龍を織り込んだ経錦、そして鎖縫いで刺繍したものも将来したことが発掘調査でわかってきたようだ。

下図は3本の鉤爪を持つ霊獣を暈繝調に刺繍した織物の断片である。

パルミラよりずっと後になるが、中国の暈繝は日本にもたらされているので、暈繝というのは中国で編み出された装飾技法だと思っていた。

パルミラよりずっと後になるが、中国の暈繝は日本にもたらされているので、暈繝というのは中国で編み出された装飾技法だと思っていた。しかし、272年に滅亡するパルミラ王国でも暈繝を用いた毛織物があることに驚いた。下図は花葉文綴織とされている。植物文様の間に3段の横縞が見られるが、その1つ1つをよく見ると確かに暈繝になっている。坂本和子氏はもう1つ花葉文綴織を紹介しているが、それは上下の文様が異なるものの、3段の横縞とその中の暈繝は全く下図と同じである。

暈繝という彩色方法は、中国が先なのかパルミラが先なのか。『中国美術全集6染織刺繍1』で探してみたが、漢が最も古いようだ。しかし、この漢には前漢(西漢、前206-後8年)と後漢(東漢、後25-220年)がある。後漢と明記されていないただの漢は前漢の可能性もあるということだろうか。『中国美術全集6染織刺繍1』に西域で出土した毛織物に、その漢代に上図と非常によく似た暈繝の3段の横縞が見られる。

暈繝という彩色方法は、中国が先なのかパルミラが先なのか。『中国美術全集6染織刺繍1』で探してみたが、漢が最も古いようだ。しかし、この漢には前漢(西漢、前206-後8年)と後漢(東漢、後25-220年)がある。後漢と明記されていないただの漢は前漢の可能性もあるということだろうか。『中国美術全集6染織刺繍1』に西域で出土した毛織物に、その漢代に上図と非常によく似た暈繝の3段の横縞が見られる。  後漢のものでは楼蘭出土の「暈間拉絨緙毛」(下図)に見られる。見にくいが中央の花の縁にも黄色と緑色の暈繝がある。なんと「暈染」と聞いていたのに、この本には「暈間」とある。中国では隈取りが前者、暈繝が後者と別々の物を指すのだろうか。

後漢のものでは楼蘭出土の「暈間拉絨緙毛」(下図)に見られる。見にくいが中央の花の縁にも黄色と緑色の暈繝がある。なんと「暈染」と聞いていたのに、この本には「暈間」とある。中国では隈取りが前者、暈繝が後者と別々の物を指すのだろうか。 これらのことからどうも暈繝は中国に起源がありそうだ。しかし、坂本氏は結びに

これらのことからどうも暈繝は中国に起源がありそうだ。しかし、坂本氏は結びに毛織物圏のパルミラでは植物文、波頭文、暈繝縞などが主な文様で、絹織物圏の中国の文様は龍、雲気、霊獣、顔面文、吉祥文字の特徴があった。織技術においても、色文様を表すのにパルミラは綴織技法であり、中国は経錦であった

と記している。ということは暈繝はパルミラ起源らしい。

また、坂本氏は「暈繝の手法は、ビザンティン美術で天空を表すのにしばしば用いられている」とも記している。シナイ山のアギア・エカテリニ修道院のアプシスモザイク(565-566年)に、天空ではないがキリストが囲まれているマンドルラが暈繝で表されていた。キリストの足元にいるペテロが転がっている地面は緑の暈繝となっていた。

私はビザンティン美術も好きなので、数少ない初期の美術が残っているラヴェンナには一度は行きたいと思っている。最も古いガッラ・プラチディア廟(古い発音ではプラキディア、424-450年)のドーム及び天井付近に、モザイクで表された花綱やリボンなどに暈繝が見られることは前から気が付いていた。しかしそれがパルミラ起源とは思わなかった。

私はビザンティン美術も好きなので、数少ない初期の美術が残っているラヴェンナには一度は行きたいと思っている。最も古いガッラ・プラチディア廟(古い発音ではプラキディア、424-450年)のドーム及び天井付近に、モザイクで表された花綱やリボンなどに暈繝が見られることは前から気が付いていた。しかしそれがパルミラ起源とは思わなかった。 関連項目

関連項目敦煌莫高窟5 暈繝の変遷2

敦煌莫高窟4 暈繝の変遷1

奈良時代の匠たち展1 繧繝彩色とその復元

第五十八回正倉院展の暈繝と夾纈

日本でいう暈繝とは

日本でいう隈取りとは

隈取りの起源は?

トユク石窟とキジル石窟の暈繝?

※参考文献

「季刊文化遺産1隊商都市パルミラ」 1996年 (財)島根県並河蔓里写真財団

「中国美術全集6染織刺繍1」 1996年 京都書院

「世界美術大全集6ビザンティン美術」 1997年 小学館

「ビザンティン美術への旅」 益田朋幸 1995年 平凡社