中国の歴史は長い。できる限り遡ってみよう。柿蔕文が出てくるかもわからないではないか。

前2-1世紀 彩漆奩(れん)」 蓋に柿蔕文

蓋に同様の文様がある彩漆の奩(円筒形の化粧箱)は安徽省の漢墓より複数発見されているようだ。どれも1枚の葉がふっくらとしていて、葉と葉の間が狭いが、猪の目とまではいかない。

「世界美術大全集東洋編2秦・漢」は、外箱の蓋上面は盛り上がり、中心に四葉文に切り抜いた銀板をはめるという。

やっぱり四葉文か。

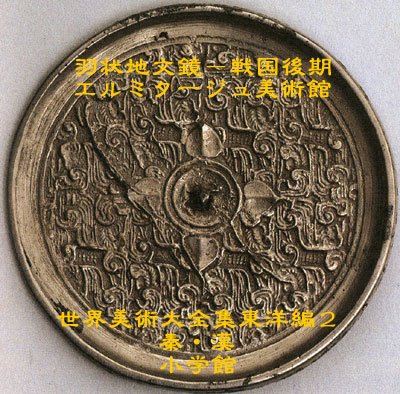

前3世紀 羽状地文鏡 鈕(ちゅう)のを中心にした二重の同心円文に柿蔕文

前3世紀 羽状地文鏡 鈕(ちゅう)のを中心にした二重の同心円文に柿蔕文この作品についての説明がない。中央の同心円文があまりにも大きく蔕があまりにも小さいのだが、今までなかった稜がみられることから、柿蔕文にしておこう。

前4-3世紀 玻璃剣首 中央のおおきな凸状の円の周りに柿蔕文

前4-3世紀 玻璃剣首 中央のおおきな凸状の円の周りに柿蔕文玻璃とはガラスのことで、玉の代替品なのか、逆にこの時代玉よりガラスの方が希少価値があったのか、中国にはいろんなものがあるものだ。

ところで、「世界美術大全集東洋編2秦・漢」の解説文には「中央部に四葉文」とある。やはり四葉文かなあ。でも、この四葉文の葉は両側がくりくり曲がっていて、中央の大円と離れているように見える。

※後日この作品の所有者MIHO MUSEUMのホームページに「不透明米白色ガラスを鋳造・削り出しで成形し、上面中央に柿蔕文、周縁に穀文を施している。仕上がりは玉と見紛うほどの出来栄えである」と、柿蔕という文字がしっかり記されていたことがわかった。

前4-3世紀 金銀象嵌雲文鼎 蓋中央

前4-3世紀 金銀象嵌雲文鼎 蓋中央稜もはっきりしているが、「世界美術大全集東洋編1先史・殷・周」の解説には、やはり四葉文となっていた。

前5-4世紀 金銀象嵌注口付鼎 全面に小さな柿蔕文

前5-4世紀 金銀象嵌注口付鼎 全面に小さな柿蔕文これも四葉文(しようもん)か?

「世界美術大全集東洋編1先史・殷・周」には柿蔕文(していもん)という言葉があった。先程の雲文鼎と同じく、高濱秀氏が書いているのだが、上のような図様を四葉文と呼び、下のようなものを柿蔕文とする根拠は何だろうか。

この柿蔕文をよく見ると、それぞれの蔕の端がくりくりと内側に曲がっている。これは先程の「玻璃剣首」とよく似ている。違うのは蔕の中央が尖っていないことだ。実際の柿の蔕は尖っていたかな?

この柿蔕文をよく見ると、それぞれの蔕の端がくりくりと内側に曲がっている。これは先程の「玻璃剣首」とよく似ている。違うのは蔕の中央が尖っていないことだ。実際の柿の蔕は尖っていたかな?ひょっとすると「柿蔕文」と「四葉文」は中国語で発音が同じなのだろうか。

というわけで、釘隠しが柿蔕文が6弁になったものではないかといって写真まで送って頂いた夢ばかりなる日さんには申し訳ないが、全くわかりませんでした。非常に似ているとしか言えません。

その上、柿蔕文と四葉文の違いもわからなくなりました。

※参考文献

「世界美術大全集東洋編1 先史・殷・周」2000年 小学館

「世界美術大全集東洋編2 秦・漢」1998年 小学館