慶州の南東部で4世紀前半の石槨木棺墓が築かれたが、それに続く古墳はどんなものだろうか。

『韓国古代遺跡1』は、109号墳は、1934年に発掘された。味鄒王陵の北75mに位置する。墳丘は、径10.4~13m、高さ1.80mの低い円墳であった(「その後封土も跡方もなくなった」という。位置的には現在の古墳公園内に相当する)。墳丘内に4個の積石木槨があり、第3槨と第4槨(副葬品室・副槨)が直列して築かれ、その上に切り合って第1槨、それに直交して第2槨が構築されていた。切り合い関係から、第1・2槨よりも第3・4槨が先行する。

墓壙は封土の上部からでなく、地山を穿っている。第3槨は長さ3.5m、幅1.2m内外に推定されている。床面には10㎝ほどの石を敷きつめ、さらにその下部には褐色粘土と砂利を厚さ30㎝にわたって積んでいる。第3槨と第4槨との間には界壁がつくられており、上面は厚さ13㎝ほどの粘土でおおっているが、地山を掘削したままである。第4槨は、長さ3.5m、幅2.1mで、第3槨に比べて小さい。槨床の砂利層もなく、第3槨より簡略化している。墳丘の周囲に、幅1mの外護(囲)列石がめぐらされており、径20mに復元しうるという。遺物は第3槨では東側に土器群、西側に遺骸が置かれ、両耳に位置するところから金環が装着された状態で出土した。東枕で、右に鉄刀、左に有棘利器が配され、足部には、鉄刀・鉄鏃・鉄矛などの武器を副葬している。以上のように、構造的にはのちの金冠塚などと大差なく、積石木槨墳としての要素を備えているという。

どうも皇南洞109号墳が積石木槨墳の最初期のものらしい。しかし、その周りにある土を盛り上げた積石木槨墳とちがって、朝陽洞古墳や九政洞古墳のように、元の地形を利用していたようだ。

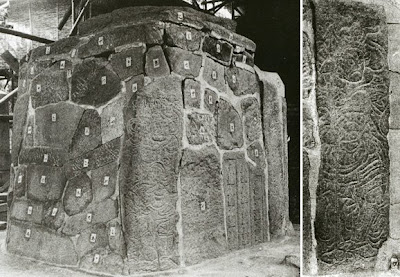

もう跡形すらないらしいが、鶏林路に沿った塀の近くにあったらしい。残っていてもこんな程度だったかも。見えているのは110号墳かと思います。

もう跡形すらないらしいが、鶏林路に沿った塀の近くにあったらしい。残っていてもこんな程度だったかも。見えているのは110号墳かと思います。位置関係についてはこちら

第3・4槨は、伊藤秋男の編年では第1期(4世紀後半~5世紀前半)に位置づけられている。

第3・4槨は、伊藤秋男の編年では第1期(4世紀後半~5世紀前半)に位置づけられている。第4槨から出土した鐙は、北燕の馮素弗墓(415没、遼寧省北票)出土の輪鐙、遼寧省朝陽袁台子墓、河南省安陽孝民屯墓出土との比較から馮素弗墓型式の鐙は4世紀後半には成立していたものと推定されているという。

ということは、109号墳は4世紀後半以降に築かれたらしい。

では、積石木槨墳の起源についてどのようにとらえうるであろうか。

では、積石木槨墳の起源についてどのようにとらえうるであろうか。従来、支石墓・土壙墓・楽浪木槨墓が融合したものとの説がみられたが、いずれも時間的隔たりがあまりにも大きすぎたといえようという。

確かに木槨墓は後1世紀には朝陽洞に出現しているが、木槨の上から人頭大の石を積むというのは皇南洞109号墳が最初としたら、その起源が気になるところである。慶州の積石木槨墳地帯の周囲は、川がたくさんあるというよりも、川で囲まれているといってもいいくらいなので、石はいくらでもあったかも。

墓制からみれば、古新羅時代は積石木槨墳の時代といえる。小規模な積石木槨墳は盗掘されやすいが、5世紀中葉ごろに出現した皇南大塚南墳のような巨大墳のばあい、その積石の量は膨大であるという。

5世紀中葉には巨大墳が築造されているので、109号墳は4世紀後半~5世紀前半に築かれた小規模な積石木槨墳らしい。『韓国の古代遺跡1』は4世紀末とみているようだ(同書「新羅古墳の編年-伊藤秋男に追補」より)。

その頃に同じような金環をつけていたどこか外来の人達が、積石という新しい技術をもたらしたのだろうか。

※参考文献

「韓国の古代遺跡1 新羅篇(慶州)」(森浩一監修 1988年 中央公論社)